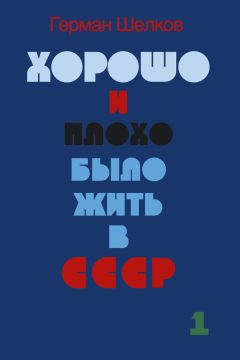

Герман Шелков - 1946 г, 47 г, 48 г, 49 г. или Как трудно жилось в 1940-е годы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "1946 г, 47 г, 48 г, 49 г. или Как трудно жилось в 1940-е годы"

Описание и краткое содержание "1946 г, 47 г, 48 г, 49 г. или Как трудно жилось в 1940-е годы" читать бесплатно онлайн.

В этой книге вы прочтете воспоминания простых людей о послевоенных сороковых годах – о голоде и холоде, болезнях, оголтелой преступности и крайней, невообразимой бедности. Высокая смертность, особенно детская, теснота, склоки, отчаяние и самоубийства… Это было невероятно трудное время. Вот о чем эта книга.

У тети Вали не было детей, и наша мама ей сказала: «Подумаешь, рассказы о войне! Терпите! У вас ведь детей нет, забот вы тяжелых пока не знаете. Печетесь только о себе. Это еще ничего! Медсестру тоже можно понять. Конечно, можно. Она на фронте всякие ужасы повидала, натерпелась, калекой осталась, что ей за жизнь теперь? Вот однажды война закончится, вернетесь домой, в Ленинград, и будете вспоминать эту фронтовичку как нашу общую спасительницу. Вот поэтому и не скрипите зубами, остыньте. Все терпят, и вам надо держаться. Выше голову! Возьмите и сварите медсестре суп из перловки, наваристый, с салом. Окружите ее заботой, помогите ей, ведь вы же не инвалиды, у вас пока все хорошо…»

Тетя Валя С. не вняла этим словам нашей мамочки и продолжала волноваться и бледнеть. И однажды так разволновалась, что выбежала из дома и пошла куда глаза глядят. Стояла зима, морозы. Тетя Валя шла по дороге пешком, пока не очутилась за городом, в роще. Там она заблудилась, забегала, устала, села под деревом и замерзла насмерть. Ее убил психоз. Но смерть этой женщины впечатлила только ее собственную мать, что, конечно, естественно. А нашей маме было все равно. Она даже ничего не сказала, только пожала плечами. Героическая медсестра тоже, казалось, ничего не поняла: войны нет, снаряды не рвутся, отчего же ударяться в панику и умирать? Медсестра как будто и не заметила, что одной жиличкой в нашей квартире стало меньше.

Она продолжала дымить табаком, грызть сухари и рассказывать о войне. Через два месяца за ней приехала ее родственница и увезла куда-то на Дальний Восток.

Когда мы вернулись из эвакуации, мама была уже совсем другим человеком, нежели до войны. Нельзя сказать, что она стала чересчур строгой или замкнутой, или превратилась в скупердяйку и стяжательницу из-за постоянной нужды. Нет. Прежде у нее были кокетство и слабости, красивые мечты и фантазии модницы, непрактичность, капризы и расточительность, свойственные хорошенькой женщине, а теперь все это исчезло. Мама сделалась быстро соображающей, расчетливой и хладнокровной. Она узнала в жизни много горечи. Пережила смерть своих детей, самые страшные в ее жизни события. Она берегла сестру Жанночку и брата Диму, и все-таки они умерли от болезней.

Люди умирали после войны чаще всего из-за плохого питания. Скверное питание вызывало болезни крови, туберкулез, инфекции, бесконечные простуды, пневмонии. Была высокая детская смертность. Сужу по нашей семье и по тем семьям, которых знала лично, а также по рассказам знакомых. Когда я стала взрослой, я поняла, что ничего удивительного в этих смертях нет. Однообразная пища, в основном хлеб и крупа, без мяса и полноценных жиров, без молока, яиц забирала детские жизни. Мой брат Дима страдал простудами, судорогами, сонливостью именно из-за нехватки витаминов и прочих питательных веществ. Мама кормила нас перловой кашей с топленым свиным салом и говорила Диме: «Ешь, и станешь богатырем! Все богатыри ели кашу». Он ел и слабел, мучился простудами, кашлял, хрипел во сне, а иногда у него так сводило ноги, что он кричал, как ужаленный. Мама показывала его врачу, и тот выписывал какую-то микстуру, которую потом в аптеке наливали в наши бутылки и банки, потому что казенная посуда отсутствовала. Еще он говорил, этот врач, что детям следует давать молоко. Но откуда бы взялось молоко? В продаже молока не было, его отпускали только по талонам на усиленное питание, а эти талоны выдавали лишь людям с дистрофией и далеко не всем подряд. А у Димы не находили дистрофию, в его карточке писали: «Простуда, кашель, бронхит, воспаление легких». Теперь я понимаю, что если бы мои братик и сестренка пили по утрам молоко, ели хлеб со сливочным маслом, и хотя бы один раз в неделю на нашем столе были мясо и яйца, они бы не погибли. Но мясо, молоко, яйца и сливочное масло продавались только на базаре у частных лиц. На базар мама ходила, наверное, не чаще двух раз в месяц, когда выдавали аванс и зарплату. Потому что рыночные цены на продукты питания и мамочкина зарплата были несовместимыми понятиями. Иногда мама покупала на рынке два куриных яйца, варила их, мелко нарезала и добавляла в кашу. Но как часто мы ели яйца? Один раз в два месяца. Один раз в неделю ели селедку. Мяса не видели вообще, только сало. Мама покупала у торговцев за большие, немилосердные деньги соленое сало, чудесное на вкус, на вид розово-голубое, не топленое, нарезала ломтиками и делала маленькие бутерброды. Это было прелесть что такое! Мы улыбались от счастья, жмурились и урчали. С той послевоенной поры свежее розово-голубое свиное сало вызывает у меня почти ощущение культа, глубочайшее уважение. Сало спасло мне жизнь. Господь послал нам в помощь этот грандиозный продукт в самое тяжелое для нас время, и мы остались живы – не все, но выжили…

После смерти брата и сестры мама замкнулась. Ходила подавленная, словно пережила контузию. Часто брала в руки их вещи – одежду, ботиночки, ложки, еще что-то, прижимала к груди, к щеке и заходилась в сильном волнении. Еще бы: потерять детей восьми и одиннадцати лет! Слез у нее не было, зато тряслись голова, тело, руки. Потом мамочка отходила, садилась на кровать или на стул, подолгу молчала, ни с кем не разговаривала. Наша соседка тетя Нина, умудренная жизнью женщина, тоже пережившая смерть малолетних детей, только раньше, в 1932 году, научила маму: «Они сейчас в раю. Им хорошо. Ведь они безгрешны! Они бегают там по зеленой, сочной траве, играют, смеются, наблюдают за тобой с небес и шепчут: «Будь спокойна, мамочка, с нами все хорошо! Однажды мы с тобой увидимся и уже никогда не расстанемся. И будет у нас жизнь вечная и прелестная!» И мою маму эти речи поднимали, делали здоровее, спокойнее. Эти речи происходили из нашей великой христианской религии, а монотонные, упругие, металлические голоса, доносящиеся из радиоточки, официальные голоса нашего правительства, могли только убить, угробить, свести с ума. Эти свинцовые бормотания дикторов радио послевоенных сороковых годов казались дьявольщиной. Кто их придумал – такие бездушные? Помню морозное, унылое, тоскливое мартовское утро 1948 года. Мы сидим за столом – мама, соседка тетя Нина и я, поминаем моего братика Диму, умершего от пневмонии 2 февраля. Дима умер сорок дней назад, вечером, но мы собрались за столом утром. Передо мной кружка чая. Мама и тетя Нина пьют спирт. Они молчат. Им, женщинам и матерям, невероятно тяжело думать об умерших детях. И вдруг доносится металлический голос диктора: «В текущем году в стране увеличится выпуск товаров широкого потребления. Фабрики Министерства легкой промышленности с начала года увеличили производство тканей…» И мама вдруг усмехнулась и сказала: «У этого диктора такой голос, словно он сам не верит в то, что говорит». Затем мама вспомнила, что когда она заказывала гроб для Димы, гробовщик вздохнул и сказал: «Эх, настанут ли еще такие времена, когда гробы снова будут обивать тканью? Когда-то мы предлагали заказчикам шелк и бархат. А теперь даже усопшего накрыть нечем – не найдешь куска самой обычной материи!» Гробовщик жаловался на товарный голод. В сороковые годы это была эпидемия – отсутствие товаров. Ни одежды, обуви, ни мебели, ни предметов обихода в продаже вы не нашли бы, по крайней мере, в таких небольших городах, как наш. В нашем городе, казалось, магазины ничем не торговали, кроме чепухи. На полках стояли какие-то шкатулки, которых и до войны было много, рамки для фотографий, керосиновые фонари и еще что-то. Хочешь что-то купить из одежды, обуви или приличной еды – иди на базар. Только там, на рынке, и существовала торговля, но за каждую вещь просили большие деньги или драгоценные продукты – яйца, сливочное масло, сало, сахар. Можно было также расплатиться мылом. О мыле мечтали все. о нем вздыхали. Нам в школе говорили, что мыло – основа гигиены, а его в войну и сразу после войны нельзя было купить. Его доставали, выменивали. За мыло могли зарезать на улице, поскольку оно имело такую же ценность, что и деньги. Мамочкины пудреницы, малиновая сумочка, беретка и еще много чего ценного были выменяны в свое время всего на два небольших куска мыла.

В 1945—46 годах мама носила только вещи, приобретенные до войны. То есть каждому предмету было около восьми лет. Легко вообразить, насколько поношенная это была одежда. Остальное из своего довоенного гардероба мама продала в эвакуации, чтобы прокормить нас. Теперь продавать было нечего. Но на рынке мамочка ничего не могла для себя купить – ей это было не по карману. Она покупала только для нас. Правда, после одной-двух покупок на базаре мы еще туже затягивали пояса. И все-таки у мамы появлялись вещи, я это хорошо помню. Ее выручали кустари. Это были люди, которые предлагали товары, сделанные ручным способом в каких-то закрытых артелях и мастерами-надомниками. Они изготавливали обувь из автомобильной резины, перчатки, шапки и кепки из кожаной обивки дверей и диванов, платья, пиджаки, брюки и даже макинтоши и пальто из той же обивки, из портьер, штор, скатертей. Детям, может быть, и не приходило в голову, где кустари добывали материал, чтобы изготавливать такой необходимый для всех нас ширпотреб, но взрослые, конечно, понимали, откуда что берется. Все эти шторы, скатерти, обивки кресел и диванов в большинстве случаев были ворованные. Воры сбывали кустарям все, что им удавалось украсть, а воровство в сороковые годы было такой же эпидемией, как товарный голод.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "1946 г, 47 г, 48 г, 49 г. или Как трудно жилось в 1940-е годы"

Книги похожие на "1946 г, 47 г, 48 г, 49 г. или Как трудно жилось в 1940-е годы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Герман Шелков - 1946 г, 47 г, 48 г, 49 г. или Как трудно жилось в 1940-е годы"

Отзывы читателей о книге "1946 г, 47 г, 48 г, 49 г. или Как трудно жилось в 1940-е годы", комментарии и мнения людей о произведении.