Виктор Бузинов - Десять прогулок по Васильевскому

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Десять прогулок по Васильевскому"

Описание и краткое содержание "Десять прогулок по Васильевскому" читать бесплатно онлайн.

Книга Виктора Бузинова, известного радиожурналиста, ведущего популярной передачи «Прогулки по Петербургу», рассказывает о Васильевском острове. Это своеобразное эссе, написанное на основе краеведческих материалов, авторского комментария к ним и воспоминаний.

А собор, он, воистину, божественно прекрасен. Одухотворенный, легкий, таящий очарование петровского барокко и пришедшей на смену ему еще молодой, еще не набившей оскомину класики, и еще чего-то другого, что уходит в седые века русского зодчества. Чудо – его резной иконостас, чудо – его купола, его колокольня. Без Андреевского собора нет и Васильевского.

От «Дома Троекурова» до церкви Благовещения

Пресвятыя Богородицы

Прогулка десятая

Совершая ее, читатель узнает, кто такой Алексей Иванович Троекуров, где находился когда-то кинотеатр «Балтика» и какие воспоминания вызывает он у автора; каким образом хотела разбогатеть Софья Ковалевская, и что из этого вышло; а еще о том, как владелец василеостровских кабаков Иродион Степанович Чиркин церковь строил.

Должен признаться: я несколько виноват перед Шестой и Седьмой линиями Васильевского, а точнее перед тем отрезком этой улицы, что пролегает между Большим и Средним проспектами. Слишком много горьких, а порой и злых слов было сказано мною о нем в первом издании «Прогулок»…

Связано сие с нетерпением, с желанием поскорее увидеть обещанное чудо преображения, которому должна была подвергнуться, да все так и не подвергалась эта заповедная территория. Сама задумка превратить Шестую и Седьмую линии, на манер Малой Садовой или Малой Конюшенной в пешеходную зону возникла давно. В свое время я знакомился с проектом архитектора Шендеровича, который предусматривал открыть здесь всевозможные пассажи и превратить Шестую и Седьмую в цивильный торговый центр Васильевского. Читал о проекте Бориса Устинова; был посвящен в другие предложения.

Все это будоражило воображение и грело душу. Но реализация задумки началась в конце 90-х с того, что улицу размостили и, выложив на ней на два десятка метров новое гранитное покрытие, – вот, дескать, по какой красоте вам предстоит ступать, – видимо, по причине финансовых неурядиц надолго забыли о ней.

Это было страшное зрелище… Перекопанная, обезображенная улица с обветшавшими, облупившимися фасадам домов стремительно превращалась в василеостровскую клоаку. На местном бульваре развернулась толкучка, где пожилые бедствующие люди торговали с земли всем, что еще можно было продать: от хорошо поношенных зимних шапок до крапленых клопами книг. Но, кроме пенсионеров, кучковалась здесь и другая «публика». Та, что побиралась и прикладывалась к бутылке, оправлялась в окрестных дворах и парадных, приставала к прохожим. Сцены здесь возникали достойные пера Крестовского или Бахтиарова. Это был шабаш отверженных; и почти два с лишним года отвратительной жабой выглядела эта улица прежде, чем превратиться в улицу-принцессу.

Я писал о ней летом 1999-го, но лишь два года спустя она действительно стала неузнаваемо прекрасной. Подновленные, покрашенные в истинно питерские тона, фасады ее домов смотрят на пролегающий по центру удивительный, украшенный лиственницами, изящными скамьями и фонтанами, бульвар. Гранитная, сложного геометрического рисунка, мостовая намекает на свою принадлежность по меньшей мере к столичному рангу. Такой улице не стыдно предстать перед туристом с Запада. И как хочется верить, что это и есть одна из дорог в будущий мир городского устройства, где стыдно будет бросить окурок на тротуар. Ведь воистину: окружающая красота очищает, заставляет стыдиться собственного бескультурья, гасит низменное начало….

Но, наверное, хватит уже запоздалых дифирамбов; нам пора возвращаться к истории Шестой и Седьмой линий.

За собором Святого Апостола Андрея Первозванного в сторону Среднего расположились еще три здания, которые дают право называть этот уголок Васильевского заповедным. О церкви Трех Святителей мы уже упоминали в предыдущей главе, поэтому пройдем сразу к дому №13 по Шестой линии, ныне знаменитому «Дому Троекурова».

Почему ныне? Да потому что до 1968 года никто, кроме специалистов-историков, ничего о Троекурове и его доме слыхом не слыхивал. Если бы о Троекурове спросили тогда кого-нибудь из рядовых островитян, наверняка, получили ответ, что это не кто иной, как персонаж из «Дубровского». Такой ответ, впрочем, можно было бы услышать и сегодня: не очень-то продвинулись мы в знании родного города.

Вообще-то Пушкин, видимо, был осведомлен, что род Троекуровых прекратил свое существование в 1740 году, и, давая фамилию эту одному из героев своей повести, тем самым особо подчеркивал знатность его происхождения.

А был род Троекуровых действительно знатен. Сам Алексей Иванович Троекуров, о котором и идет речь, служил стольником у Петра I. Это он привез в Сергиев Посад царевне Софье просьбу от ее шестнадцатилетнего брата «удалиться ей из Кремля, в Новодевичий монастырь». Отец же Алексея Ивановича был начальником Стрелецкого Указа, должность по тем временам тоже великая.

Когда стали заселять Петербург, князь Троекуров, как и другие сподвижники Петра, был «записан на житье» в столице. Получил он поначалу участок на Стрелке, а когда там стали вести казенное строительство, переселен был сюда, в Шестую линию. На плане острова 1726 года дом Троекурова уже обозначен, как давно существующий. Обозначен он и на аксонометрическом плане 1765-1770 годов Сент-Илера, что поможет потом, по количеству окон первого этажа и мезонину, установить его идентичность с тем домом, что дожил до наших дней.

А дожил до наших дней удивительный особняк с высокими погребами «на сводах», что само по себе уже говорит о его почтенном возрасте. Но при этом, в отличие от подворья Александро-Невской лавры (смотри прогулку девятую), каменные палаты эти явно не принадлежали к типовой застройке по известному проекту 1716 года «для зело именитых». Вместо семи окон по фасаду было девять, вместо двух этажей – один, но с изящным и вместительным мезонином. Правда, был этот дом, как старая дама, густо намазан неприличествующим ее возрасту макияжем. С фасада смотрел на улицу вычурно игривый эклектический декор конца XIX века.

В 1968 году, незадолго до намеченной на Васильевском международной выставки «Инрыбпром», дом был предназначен к сносу. Тогда о заповедном уголке на Васильевском еще речи не шло и дома-долгожители могли быть в одночасье приговорены к смерти, если, конечно, не докажет кто-нибудь их особые права на жизнь.

Доказать это взялась выступившая под эгидой ГИОПа группа энтузиастов, в которую вошли известный историк архитектуры Игорь Александрович Бартенев, архитектор Василеостровского района, уже знакомая вам по предыдущей главе Ванда Андреевна УТМИ, Марина Викторовна Иогансен – она проводила архивные зыскания, а также преподаватели и студенты Академии художеств.

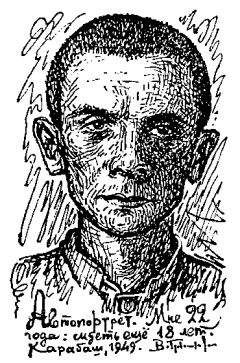

Шестая линия, 13. Дом Троекурова. 2002 г.

Так как, говоря словами Ильфа и Петрова, «дом был обречен», члены группы беспрепятственно провели первый зондаж: и, спустя какое-то время, добрались через двадцатисантиметровый (!) слой штукатурки до первородного фасада, хранившего следы декора… первой четверти XVIII века! Все были озадачены. Дом оказался явно старше времен Петра II и Анны Иоанновны.

А дальше началась «партизанщина». В то время, как остров приводили в порядок, готовясь к предстоящей выставке «Инрыбпром», в его многолюдном центре та самая группа энтузиастов спешным образом старалась облупить, привести в непотребство фасад до этого хоть и старенького, но вполне приглядного дома.

В результате от страха – «А что скажут о нас гости из-за рубежа?» – городские власти затеяли спешный ремонт фасада, но уже под пристальным наблюдением ГИОПа.

Уже после того, как фасад очистили от напластований двух с лишним столетий и по сохранившимся фрагментам восстановили его былой декор – рустовку, наличники, карнизы, – встал вопрос об окраске дома.

Михаил Николаевич Микишатьев, историк архитектуры, когда-то студентом работавший на расчистке и реставрации Троекуровых палат, рассказывал мне, что самым интересным из всего обнаруженного было то, что дом не имел первоначального слоя штукатурки. «Он был покрыт, – вспоминал Микишатьев, – тонким слоем обмазки, этаким левкасом, каким покрывают доску прежде, чем писать икону. Очень белым и твердым, как яичная скорлупа. Восстановить обмазку эту не удалось. Но штукатурить дом мы все равно не стали. А сделали обмазку из извести, которая была загашена в яме, в Эрмитаже еще до войны. Она пролежала там всю блокаду. И Ванде Андреевне удалось эту известь достать из Эрмитажа. И мы выкрасили этой известью дом. Посмотрите, как светится его фасад при косых лучах солнца…».

Лучи весеннего солнца в тот момент, действительно, скользили по фасаду… И он светился; фактура играла, отражая свет от своей поверхности. Так светятся иконы в псковских церквах. И так, предполагает кое-кто из ученых, могли когда-то светится Меншиковский дворец и здание Двенадцати Коллегий.

Здесь на заповедном пятачке вокруг Андреевского собора Каменные палаты Троекурова, конечно же, своего рода бесценный изумруд. Неброские, но хранящие благородство, как и все, что относится к Петровской эпохе, за свою долгую жизнь они сменили множество хозяев. Ими владели принц Штерке, генерал-лейтенант Соковнин, графиня Салтыкова, статский советник Курбатов; в разное время здесь размещались вице-губернатор Петербурга и высокопривилегированный детский приют «Серебряный», а затем и «Петроградский совет детских приютов ведомства учреждений Императрицы Марии». Потом были «коммуналки» и годы ветшания. А теперь, когда дом возрожден и обрел почти первоначальный облик, ему нужен мудрый и просвещенный хозяин. То есть хозяин у него уже есть… Но не ясно пока, станет ли он заботиться о достойном будущем этой, дошедшей до нас чуть ли не с петровских времен, реликвии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Десять прогулок по Васильевскому"

Книги похожие на "Десять прогулок по Васильевскому" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Бузинов - Десять прогулок по Васильевскому"

Отзывы читателей о книге "Десять прогулок по Васильевскому", комментарии и мнения людей о произведении.