Виктор Бузинов - Десять прогулок по Васильевскому

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Десять прогулок по Васильевскому"

Описание и краткое содержание "Десять прогулок по Васильевскому" читать бесплатно онлайн.

Книга Виктора Бузинова, известного радиожурналиста, ведущего популярной передачи «Прогулки по Петербургу», рассказывает о Васильевском острове. Это своеобразное эссе, написанное на основе краеведческих материалов, авторского комментария к ним и воспоминаний.

На этом участке набережной всегда сталкивались противоположные интересы сторон. Так, например, еще в XVIII веке замышлялось приспособить стоящее рядом с Манежем нынешнее здание филфака, не меньше и не больше, как под Конюшенный двор Первого Кадетского корпуса.

Следует особо поговорить о здании филфака на Университетской, 11, потому что в литературе об архитектурных памятниках Петербурга о нем, в сравнении с соседним зданием Двенадцати коллегий, говорится до обидного мало.

А ведь оно разве что чуть младше шедевра Доменико Трезини, и замышлялось появиться на свет по его же чертежам. Оно даже несколько похоже и на центральную часть Меншиковского дворца, и на те же Двенадцать коллегий, а более всего на дом самого Трезини на Университетской, 21, выполненный в стиле петровского барокко.

Тем более, что здание это появилось здесь не случайно и не как довесок к уже существовавшему ансамблю. О его судьбе – и это, по-моему, первая столь подробная публикация – рассказывает Юрий Ендольцев в своем недавно вышедшем в свет нестандартном путеводителе «Санкт-Петербургский государственный Университет».

На снимке хорошо узнаваемый дворец Петра II (филфак) и Манеж Кадетского корпуса. Но вот, что за деревянные сооружения подступали тогда к набережной в створе Филологического переулка?

С 1908 по 1916 годы через Неву от Адмиралтейства на Стрелку Васильевского возводится взамен плашкоутного новый, на каменных опорах, Дворцовый мост. Прежний же в 1912-м перенесли ниже по течению Невы, к тому месту, где он и находился когда-то – между Исаакиевской площадью и дворцом Петра II.

Мост, часть которого и видна на снимке, простоял здесь с 1912 по 1916 годы, пока не открылся Дворцовый… (Университетская набережная. 1912 г. Фотограф К. Булла.)

Все начиналось во времена Екатерины I, когда в великой силе был Александр Данилович Меншиков. Ну, а чтобы упрочить свою власть на будущее, он и задумал выдать замуж свою старшую дочь Марию за внука Петра и сына царевича Алексея – будущего государя Петра II. Петр II был еще мальчиком, когда состоялось его обручение с Марией, которая была старше его на три года. Теперь Меншиков, уже как тесть императора, предоставляет ему для жилья свои шикарные палаты на Васильевском. И тогда же за Меншиковским дворцом, вверх но Неве, за церковью Воскресения Христова, рядом с домом «маршалка» (дворецкого) Федора Соловьева был заложен фундамент будущей царской резиденции. И было это, справедливо замечает Ендольцев, не в 1726 году, как можно понять из текста памятной доски на фасаде филфака, а 11 июня 1727 года. На закладке присутствовал и двенадцатилетний император, и автор проекта будущего дворца Доменико Трезини.

Это тоже Университетская набережная, только напротив Соловьевского сада…

Трудно вообразить себе, но на плавном и ныне столь элегантном спуске к Неве еще в 10-х годах XX века велась разгрузка барж, со строительным материалом.

В 30-е годы, на этот спуск выгружали дрова для василеостровцев. Я этого не помню, но по семейному преданию именно здесь я чуть не оказался о Неве благодаря легкомысленной моей няне Татьяне. Она выпустила меня, завернутого в одеяльце, из рук, когда перебиралась с одного штабеля дров на другой, и бревна вдруг стали уходить из-под ее ног… (Баржи у пристани на Университетской набережной. До 1914 г. Фотограф неизвестен.)

Вот здесь-то и начинаются загадки истории этого здания. Как известно, грандиозные планы Меншикова разрушит сплетенная против него грандиозная интрига; он отправляется в ссылку, где и умирает в 1729 году. В 1728 году Петр II с правительством переезжает в Москву и умирает там в 1730-м. Все это время будущий дворец ни в ширину, ни в высоту не растет. И фактически к его возведению приступит лишь в конце 50-х годов все тот же И.Г. Борхард.

В автобусных экскурсиях по городу можно услышать такую фразу: «Справа здание Двенадцати коллегий – главный корпус Университета, чуть дальше – дворец Петра II, нынешнее здание филфака и восточного факультета». Сказано это, по меньшей мере, некорректно. Петр II не бывал в своем дворце, и разве что видел начало его строительства. Но дворец, скорей похожий на обычный дворянский дом XVIII века – замкнутый четырехугольник с внутренним садом, – почему-то продолжают связывать с именем этого невзлюбившего Петербург мальчика-императора. Нет в нем причин бродить императорской тени. Другие тени, другие обиды толпятся вокруг этого дворца.

Я уже сказал, что появился он рядом с домом Федора Соловьева. Их было трое братьев. Они происходили из крепостных Меншикова; и еще при Петре I, за уклонение от государственных пошлин попали в тюрьму. Дом передали в казну и не возвратили его хозяевам, когда они через два года вернулись из заключения. Дворец при строительстве вобрал в себя дом бывшего крепостного. К временам «маршалка» Федора Соловьева возвращают нас найденные здесь при ремонте 1986 года квадратные кирпичи, остатки изразцов и замурованная в стене деревянная лестница, какой нет нигде больше в городе.

Что было в этом здании за два с половиной века его существования? К 1759 году участок отошел Первому кадетскому корпусу и находился в его ведении до 1857-го, пока здесь, в так называемом «Дворце Петра II», не расположился Императорский историко-филологический институт с гимназией. Он просуществовал до 1918 года и знаменит такими своими выпускниками, как, например, филолог и археолог П.В. Никитин, известный геодезист А.М. Жданов, филологи-классики Ф.Ф. Зелинский и А.М. Малеин.

В конце 1919 года здание занимали Педагогический, а затем Географо-экономический исследовательский институт и, наконец, с 1930-го до 1937 год – ленинградский институт литературы и истории, а так же сменивший его Ленинградский институт философии, литературы, лингвистики и истории. Последний имел удобную, звучную аббревиатуру – ЛИФЛИ.

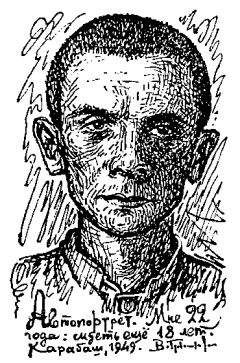

Немногое известно о его выпускниках, среди которых самой яркой фигурой, наверное, была Ольга Берггольц. И опять – стечение судьбы, дающее мне право вести об этом здании и личностный рассказ. Дело в том, что на одном потоке с Ольгой Федоровной учились в ЛИФЛИ мои отец и мать.

Ранней весной 1973 года вместе с Лазарем Маграчевым, собирая материал для пьесы о подвиге ленинградского радио в годы блокады, мы приехали к Ольге Берггольц на ее дачу в Солнечное. Ольга Федоровна чувствовала себя неважно и разговор не клеился. С Лазарем она была на «ты», видимо, еще с тех пор, когда они работали вместе на блокадном радио. «Ты сегодня очень некстати…», – раза два повторила она, обращаясь исключительно к нему. Меня она словно не замечала. И тогда я, чтобы «обозначиться», решился спросить, помнит ли она моих родителей – Бузинова и Степанову, которые учились с ней в ЛИФЛИ. Что-то похожее на тень улыбки скользнуло по бледному и хмурому лицу поэтессы: «Степанову – нет… А Бузинов – ведь это Миша? Он был большим, как медведь…». Потом она поинтересовалась, что случилось с отцом во время войны: «Он что, умер в блокаду?» Я сказал, что отец умер в военном госпитале в Саранске, и я никогда не был на его могиле; а в блокаду здесь оставалась мать, она работала на радио Балтийского завода.

Что-то изменилось в нашей встрече к лучшему. Мне было предложено подсесть поближе, и разговор начался. Берггольц не была на премьере «Второй студии» в театре Ленинского комсомола. Я не знаю, смотрела ли она вообще этот спектакль и видела ли себя в исполнении тогда еще очень похожей на молодую Ольгу Ларисы Малеванной.

И еще одна встреча была у меня с Ольгой Федоровной, когда на втором этаже Союза писателей был выставлен для прощания гроб с телом поэтессы. Об этом печальном дне напоминает хранящаяся в моем архиве квитанция об оплате венка, выписанная в магазине похоронных принадлежностей. Я покупал его от коллектива Радио, а возлагала народная артистка Мария Григорьевна Петрова. Она прослезилась, когда Федор Абрамов сказал у гроба, что с такими людьми, как Ольга Берггольц, надо прощаться не келейно, а всем миром, на главной площади города…

Наверное, последней из выпускников ЛИФЛИ ушла из жизни в начале 90-х моя мать. Незадолго до нее скончался Самуил Самуилович Деркач. Многие годы он преподавал на филфаке русскую литературу и был одним из тех, кого миновали репрессии 30-х годов, но не пощадило «ленинградское дело». Вернулся Деркач в начале 50-х, и я помню, как моя мать писала ему характеристику для восстановления в партию.

Я сдавал ему экзамен где-то в маленькой аудитории правого крыла факультета, где размещалось то, что называли мы «школой», и где за два века до этого находился дворец опального «маршалка» Соловьева… Из трех вопросов билета я по-настоящему знал один, второй – «так себе», а третий – не знал вовсе. Стыдясь и робея, я подошел к столику, над которым возвышалась фигура Деркача. Длинными, сухими пальцами он теребил мой билет, но, даже не заглянув в него, попросил рассказать то, о чем бы я хотел рассказать. Некоторое время он слушал меня, а потом сказал, что мой голос и манера говорить похожи на отцовские. И поинтересовался: почему я перешел на филфак, ведь, дескать, Лика, то есть моя мать, говорила ему, что я учился поначалу на географическом.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Десять прогулок по Васильевскому"

Книги похожие на "Десять прогулок по Васильевскому" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Бузинов - Десять прогулок по Васильевскому"

Отзывы читателей о книге "Десять прогулок по Васильевскому", комментарии и мнения людей о произведении.