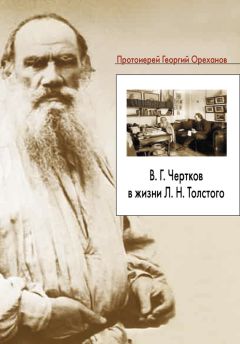

Протоиерей Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Описание и краткое содержание "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы" читать бесплатно онлайн.

«И снова Лев Толстой и его конфликт с Церковью, сколько можно?!» – скажет читатель, вяло листая книгу, – и будет не прав. Есть конфликты в истории, к которым человечество возвращается время от времени – не потому, что открылись новые факты, а потому что на новом витке жизни старый конфликт неожиданно наполняется иным содержанием и требует иного толкования и иного анализа. Меняется общество, ломаются традиционные представления – не говоря уже о взглядах отдельного человека. И сейчас, когда Церковь стала занимать заметное место в общественной жизни и в сознании многих людей, вопрос: за что же ее так невзлюбил великий русский классик, невзлюбил настолько, что, забросив творчество, встал один на один в борьбе с нею – требует ответа на уровне нашего сегодняшнего понимания. Ответа не однолинейного, как в компьютерной игре: кто был прав, кто победил в этой борьбе – а сложного, обращенного в многослойную культуру прошлого и дающего сегодня почву для личного выбора.

Поэтому тема «Толстой и Церковь» вернулась в нашу литературу. Новая книга проректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Георгия Ореханова безусловно привлечет внимание тех, кому небезразличны пути как общественного, так и личного духовного возрастания.

В дневнике Л. Толстого и его записных книжках содержится огромный материал, который может ярко проиллюстрировать предложенную выше схему. Я приведу несколько очень важных примеров.

2 июня 1878 г., то есть, как мы увидим позже, на самом пике своих религиозных исканий, Л. Толстой заносит в записную книжку следующую мысль:

«С Богом нельзя иметь дело, вмешивая посредника и зрителя, только с глаза на глаз начинаются настоящие отношения; только когда никто другой не знает и не слышит, Бог слышит тебя».

(48, 187).Далее в этой книжке следует большой отрывок, который сам Толстой озаглавил так: «Не доказательство, но объяснение форм моей веры». Я думаю, всем читателям понятно, сколь интересны для анализа записи подобного рода, в которых рефлексивный дар автора проявился очень глубоко.

«Формы веры»— именно то, что нас будет интересовать более всего при изучении понятия «религиозный кризис». Я не буду приводить целиком последовавшую за этим заголовком запись, обращаю только внимание на один абзац (под номером 1), где Л. Толстой формулирует пять «безответных вопросов», в которых проявляется «невозможность знания», но на которые может ответить религия: «a) Зачем я живу? b) Какая причина моему и всякому существованию? c) Какая цель моего и всякого существования? d) Что значит и зачем то раздвоение – добра и зла, которые я чувствую в себе? е) Как мне надо жить? Что такое смерть? Самое же общее выражение этих вопросов и полное есть: как мне спастись? Я чувствую, что погибаю – живу и умираю, люблю жить и боюсь смерти, – как мне спастись?» (48, 187). Мы не будем разбираться сейчас, в каком смысле Л. Толстой употребляет здесь слово «спасение», но видим, что вопросы сформулированы предельно «функционально».

Функциональность, то есть направленность не на «догматику» и метафизику, а на выявление способа, которым религия помогает человеку жить, работать и творить, вообще является весьма характерной особенностью построений Л. Толстого. Можно сказать, что первый и последний вопросы – зачем я живу? как мне надо жить? – находятся в центре религиозно-философских построений Л. Толстого.

Я хотел бы привести еще два ярких примера подобной рефлексии «функциональности религии» из тех же записных книжек Л. Толстого, которые очень важны для понимания общего смысла его религиозной концепции.

Первый пример – заметка из Записной книжки № 10, сделанная, очевидно, летом 1880 г. Здесь, анализируя Нагорную проповедь (Мф. 5–7), Л. Толстой отмечает, что в заповедях блаженства отсутствует какая-либо метафоричность, а также «неточности», «преувеличения», «переносный смысл»: «Все ясно, просто – что должно делать, как» (48, 324). Именно функциональная ясность, то есть ясность, с точки зрения Л. Толстого, цели (что?) и способа (как?) является залогом истинности религии. Кроме того, для Толстого важно, что Нагорная проповедь предписывает определенный способ действия, то есть возможность изменения – себя самого и окружающего мира. С его точки зрения, покаяние (греч.μεταυοια, перемена ума) есть не столько мистический процесс, сколько изменение личности, ее трансформация в процессе исполнения заповедей. Далее Л. Толстой подчеркивает парадоксальность, с его точки зрения, восприятия Евангелия: «то, что можно делать, что понятно, ясно и предписано», историческая Церковь якобы всегда воспринимала только метафорически; наоборот, «то, что непонятно, глупо, чего нельзя даже делать», то она понимала прямо (48, 324).

Отметим сразу же, что именно Нагорная проповедь станет тем базовым текстом, на основании которого писатель в дальнейшем построит свою проповедь. С его точки зрения, функциональная ясность Нагорной проповеди (то, что просто, естественно и исполнимо) должна быть противопоставлена тем «неподлинным» отрывкам Евангелия, которые, наоборот, проникнуты метафоричностью, неясностью, неточностями. К этим отрывкам Л. Толстой относит все евангельские чудеса и все то, что проникнуто расплывчатым, с его точки зрения, мистицизмом, например учение Христа о Евхаристии (Ин. 6).

Сравним сказанное выше еще с одной яркой мыслью из записных книжек. Надеюсь, что после этого «функциональный» характер религиозной концепции Л. Толстого станет для читателей более очевидным.

«Почему этические законы – проявления божества? Потому что знать, что хорошо и что дурно, что надо любить, однозначуще знанию того, зачем я есть, куда я иду, к чему стремлюсь».

(48, 348).Сделаем важный предварительный вывод. В религиозной схеме Л. Толстого уже на очень ранней стадии ее формирования (1870-е – начало 1880-х гг.) совершенно безапелляционно противопоставлены ясность Учения Христа, наиболее полно выраженная в Нагорной проповеди, и полная неясность, по мнению Л. Толстого, евангельской мистики, в наиболее полном виде присутствующая в описании Воскресения Христова – эпизод, который впоследствии Л. Толстой просто удалит из Евангелия. С его точки зрения, Евангелие не должно содержать абсолютно ничего, что противоречило бы простым и определенным свидетельствам человеческого опыта.

Таким образом, Лев Толстой подходит к сути своего собственного религиозного кризиса, последствия которого он стремится распространить на всех людей. По Толстому (заметим, что здесь он находился вполне в русле европейской просвещенческой традиции, наиболее полно выраженной в творениях Руссо и Канта), инстинкт веры, религиозного чувства, заложен в человеческом естестве, в сердце и душе человека, он прост и ясен и не требует никаких мистических усилий или переживаний, не укладывающихся в опыт человека.

Прежде чем в следующих главах мы более подробно рассмотрим «формы веры» Л. Толстого, следует подчеркнуть еще один важный теоретический аспект.

Человек, пользуясь своим собственным религиозным языком, может при этом свидетельствовать о том же самом опыте, который христианин выражает в традиционных понятиях и категориях. Известно, что в любой культуре можно выделить базовые параметры, которые носят название концептов.

Концепты – это не просто понятия, слова, даже несущие высокую смысловую нагрузку. Каждый человек пользуется языком, словами, которые он усваивает в ходе социализации. В процессе развития – интеллектуального, эмоционального, эстетического, религиозного – человек начинает понимать, что некоторые из слов имеют совершенно особую смысловую нагрузку. Это и есть концепты, то есть основные «словесные смыслы», вокруг которых выстраивается в сознании человека вся структура бытия, базовые категории, определяющие возможность и условия действия человека в мире[54]. Концепт – «сгусток культуры» в сознание человека и одновременно тот инструмент, с помощью которого человек сам входит в культуру: «Концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире человека»[55].

Концепт (в отличие от понятия) – это не то, что только мыслится, но что также переживается, является предметом эмоций, симпатий и антипатий. Очень важное свойство концептов заключается в том, что они обладают устойчивостью, адекватностью по отношению к самым разнообразным ключевым социальным и жизненным сферам. Если концепты однажды появились в культуре и языке, то существуют уже всегда. Но они могут изменяться – в том смысле, что их конкретное значение должно прослеживаться на определенном временном отрезке.

Какие же именно концепты мы относим к числу религиозных? Здесь важно учитывать, что христианское благовестие, Откровение, привносит нечто абсолютно новое в понимание личности. Помимо природных качеств и приобретенных в результате социализации оно рассматривает в человеческой личности еще один пласт – духовный, то, что можно назвать религиозным ядром личности. Иметь в виду эту глубину особенно важно тогда, когда речь заходит о творчестве. Культурное творчество неотделимо от творчества религиозного: «внутри каждого культурного акта сущностно присутствует религиозное измерение»[56].

Примерами религиозных концептов являются такие базовые категории, как «духовность», «вера», «грех», «Церковь», «Воскресение» и другие. Но на самом деле каждый базовый концепт порождает целый ряд связанных с ним других концептов. Вот, например, как можно выстроить концептуальный ряд, связанный с концептом «грех»:

Грех – совесть – святость – праведность – бес, черт – сатана, диавол.

Таким образом, можно сказать, что в предложенной выше схеме «религиозного пространства» религиозный концепт – это конкретная точка, имеющая три значимые координаты. Религиозный концепт – семантическая единица, несущая в себе большую смысловую и функциональную нагрузку, элемент «индивидуальной догматики» человека, выраженный в слове и позволяющий активно выстраивать жизненное пространство.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Книги похожие на "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Протоиерей Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Отзывы читателей о книге "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы", комментарии и мнения людей о произведении.