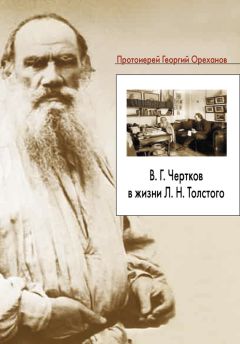

Протоиерей Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Описание и краткое содержание "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы" читать бесплатно онлайн.

«И снова Лев Толстой и его конфликт с Церковью, сколько можно?!» – скажет читатель, вяло листая книгу, – и будет не прав. Есть конфликты в истории, к которым человечество возвращается время от времени – не потому, что открылись новые факты, а потому что на новом витке жизни старый конфликт неожиданно наполняется иным содержанием и требует иного толкования и иного анализа. Меняется общество, ломаются традиционные представления – не говоря уже о взглядах отдельного человека. И сейчас, когда Церковь стала занимать заметное место в общественной жизни и в сознании многих людей, вопрос: за что же ее так невзлюбил великий русский классик, невзлюбил настолько, что, забросив творчество, встал один на один в борьбе с нею – требует ответа на уровне нашего сегодняшнего понимания. Ответа не однолинейного, как в компьютерной игре: кто был прав, кто победил в этой борьбе – а сложного, обращенного в многослойную культуру прошлого и дающего сегодня почву для личного выбора.

Поэтому тема «Толстой и Церковь» вернулась в нашу литературу. Новая книга проректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Георгия Ореханова безусловно привлечет внимание тех, кому небезразличны пути как общественного, так и личного духовного возрастания.

Это парадоксально, но мораль также становится фактором не созидания, но разрушения. Впрочем, после потрясений XX века, в эпоху торжества политтехнологий и широкого распространения сектантства разного рода, удивляться этому не приходится. Удивительно то обстоятельство, что элементы морального принуждения с чертами тотального контроля внедрились в жизнь образованного русского общества и в XIX в. Об этом свидетельствуют воспоминания русской детской писательницы и педагога Е. Н. Водовозовой. Она указывает, что в молодежной среде Петербурга, идейно близкой Н. Г. Чернышевскому, существовал кодекс правил, который, будучи аскетически суровым и однобоким, очень подробно регламентировал всю жизнь, вплоть до мельчайших деталей (одежда, обстановка квартиры, прическа, украшения, головные уборы).

Не менее значима аберрация другого рода. Это антропологический оптимизм, то есть вера в то, что моральное перерождение всех или многих способно решить главные социальные проблемы человека. Другими словами, это непонимание и неспособность точно заметить и объяснить происхождение радикальности эмпирического зла, его стихийно-иррациональной природы, недооценка того непреложного факта, что «между желанием добра и его исполнением – целая пропасть»[40].

В произведениях Л. Н. Толстого и многих его современников антропологический оптимизм проявился очень ярко. В письме Н. Н. Страхову 1881 г. писатель предельно ясно формулирует свою мысль, указывая, что пессимистический взгляд на человеческую природу считает дурным.

«Человек всегда хорош, и если он делает дурно, то надо искать источник зла в соблазнах, вовлекавших его в зло, а не в дурных свойствах гордости, невежества. И для того чтобы указать соблазны, вовлекшие революционеров в убийство, нечего далеко ходить. Переполненная Сибирь, тюрьмы, войны, виселицы, нищета народа, кощунство, жадность и жестокость властей – не отговорки, а настоящий источник соблазна».

Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов: Полное собрание переписки. Т. I–II. Группа славянских исследований при Оттавском университете; Государственный музей Л. Н. Толстого, 2003. Т. II. С. 611–612.Страхов Н. Н. (1828–1896) – философ, публицист, литературный критик, член-корреспондент Санкт-Петербургской АН (1889). Выпускник костромской семинарии и Главного педагогического института, магистр естествознания. Работал преподавателем физики и математики в гимназии г. Одессы, в течение девяти лет преподавал естественную историю во 2-й гимназии Санкт-Петербурга. С 1873 г. – библиотекарь юридического отделения Публичной библиотеки. Сторонник теории «почвенничества» и идей Н. Я. Данилевского. Главные произведения: «Мир как целое. Черты из наук о природе», «Борьба с Западом в русской литературе». Многолетний корреспондент Л. Н. Толстого, биограф Ф. М. Достоевского.

Эта мысль в религиозной философии Л. Толстого, как будет дальше показано, занимает совершенно особое место. Да и не только у Толстого. Идея последнего усилия добра, совместной работы спасения, накопления моральных навыков и достижений, как мы видели, вообще является одной из центральных в эпоху Просвещения. Л. Н. Толстой указывает, что он категорически не признает «пророчества», согласно которому люди «никогда не начнут жить благодетельным разумом»; совсем наоборот, «весь и единственный» смысл своей жизни он видит в преобразовании традиционных форм жизни соответственно требованиям «любовного разума или разумной любви»[41]. Та же идея присутствует и в дневниках писателя: Бог «вложил в человека Свой разум, освобождающий в человеке любовь, и все, что Он хочет, будет сделано человеком» (53, 92). Более того, смысл жизни человека заключается в том, что божественная сущность стремится освободиться от телесной оболочки и совершить «дело Божие», расширить «область любви» и в конечном итоге установить на земле Царство Божие (53, 53).

Антропологический оптимизм может при определенных обстоятельствах стать не только ошибкой, но и одним из «антихристовых соблазнов», для которых так благоприятна природа русского человека. Действительно, внутренняя уверенность в изначальном совершенстве человеческой природы и способности человека привести этот мир к прекрасному финалу плохо сочетается с фактами. Деятельность «совершенного» человека слишком часто является источником страшных социальных потрясений, войн, массового насилия и массовой манипуляции сознанием.

Именно здесь лежит корень бунта против Бога, основанием для которого является якобы несправедливое устройство Божьего мира. В художественной литературе одним из главных выразителей этого бунта является грандиозный по своим масштабам персонаж Ф. М. Достоевского – Иван Карамазов. В основе его бунта странное сочетание чувствительности и сентиментальности там, где речь идет одновременно и о сострадании человеку, и о ненависти к Богу и созданному Им миру.

«Русский нигилист-моралист думает, что он любит человека и сострадает человеку более, чем Бог, что он исправит замысел Божий о человеке и мире. Невероятная притязательность характерна для этого душевного типа. Из истории, которую русские мальчики делали Богу по поводу слезинки ребенка и слез народа, из их возвышенных разговоров по трактирам родилась идеология русской революции».

Бердяев Н. А. Духи русской революции// Из глубины: Сборник статей о русской революции/ Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «Вехи» <Электронный ресурс>. – http://www.vehi.net/berdyaev/duhi.html. – 26.10.2009.Спасение мира, устрояемое дерзостью и своеволием, может выродиться в преступное и гибельное безумие даже тогда, когда творец этого безумия абсолютно уверен в том, что главным мотивом его деятельности является любовь к людям, стремление спасти их от страданий и неправды и утвердить праведный порядок жизни[42].

Антропологический оптимизм – характерный для Нового времени извод древней христианской ереси, названной по имени своего главного адепта пелагианством. Спор блаженного Августина с Пелагием – одно из самых фундаментальных богословских прений, остающееся актуальным и сегодня. Главный предмет этого спора может по-разному формулироваться в зависимости от того, на каких позициях – богословских или философских – мы предпочитаем оставаться. Но суть этого спора можно упрощенно передать следующим образом: способен ли человек самостоятельно, без помощи Божией, без Божественной благодати, увеличить добро в себе самом, направить свою жизнь ко спасению и тем самым увеличить количество добра в окружающем мире? Традиционное христианство, вслед за блаженным Августином, отвечает на этот вопрос отрицательно. И главный трагический парадокс человеческой истории традиционное христианство видит в том, что творят изощренное зло и проливают в невообразимых масштабах человеческую кровь именно те самые карамазовы, которые предъявляют Богу счет по поводу слезинки ребенка и возвращают Ему билет в Небесное Царство.

Адогматизм

Нам осталось сделать еще один шаг и показать, в чем заключается главный источник основных расхождений Л. Толстого с традиционным христианством (подробно о религиозных взглядах писателя речь пойдет в следующей главе).

В истории религиозных движений в Новое время практически всегда верным спутником панморализма, описанного выше, является адогматизм, то есть отрицание (в той или иной степени) необходимости каких-либо догматических построений и мистики в христианском учении.

Мы уже видели, какое значение имела эпоха Просвещения в развитии человеческих сомнений в подлинности евангельского повествования. Но «новое Евангелие», якобы освобожденное от исторических напластований или, как стали говорить уже позже, демифилогизированное, могло родиться только тогда, когда на строгую научную почву встают история и филология. Именно на этой почве рождается в недрах либерального протестантизма библейская критика и критический метод, то есть попытка реконструировать некое пра-Евангелие, освобожденное от мистики и чудес. Я уже говорил, что яркими и самыми известными в Европе представителями этого направления, скорее даже его популяризаторами, являлись Д.-Ф. Штраус и Э. Ренан, произведения которых распространялись далеко за пределами академической среды.

Библейская критика в своем популярном варианте была хорошо известна во всей университетской Европе, с этой точки зрения она должна рассматриваться в качестве важнейшего фактора интеллектуальной жизни европейского человека второй половины XIX в.

Но другим, характерным и специфическим уже для России явлением, достаточно неожиданно с психологической точки зрения способствовавшим развитию адогматизма, стало уже упомянутое выше переживание народного горя, неправды, нищеты. Действительно, ведь сострадание «маленькому человеку», имеющее глубокие евангельские корни, в русской литературе является одной из главных идейных доминант. Достаточно указать на такие характерные явления литературы, как «Станционный смотритель» Пушкина, «Шинель» Гоголя, «Униженные и оскорбленные» и «Бедные люди» Достоевского, «Эти бедные селенья» Ф. Тютчева, «Осенние журавли» А. Жемчужникова и многое другое: Россия – страна горя и страдания.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Книги похожие на "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Протоиерей Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Отзывы читателей о книге "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы", комментарии и мнения людей о произведении.