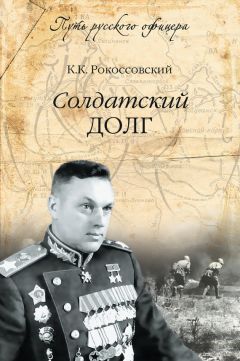

Константин Рокоссовский - Солдатский долг

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Солдатский долг"

Описание и краткое содержание "Солдатский долг" читать бесплатно онлайн.

На долю Константина Рокоссовского выпало немало испытаний. Он участвовал в трех войнах – Первой мировой, Гражданской, Второй мировой и в военном конфликте на КВЖД, пострадал от сталинских репрессий, был ранен в бою, на него покушались враги.

Воспоминания К.К. Рокоссовского рассказывают нам об удивительной судьбе Маршала Советского Союза и Польши. В центре повествования – Великая Отечественная война. На страницах книги автор последовательно восстанавливает обстоятельства важнейших и кровопролитнейших сражений войны. Простым и ясным языком маршал излагает историю своей жизни, дав ей красочное название – «Солдатский долг».

Вспомнилась окружная полевая поездка в июне 1941 года, то есть накануне войны, и беседы со многими товарищами, которые здраво оценивали положение, создавшееся к тому времени. Мы сходились во мнении, что немцы развязали себе руки на Западе, готовы к использованию своего преимущества для нападения на СССР. Но неужели это не чувствовали военные руководители центрального и окружного масштаба? Ну, допустим, Генеральный штаб не успел составить реальный план на начальный период войны в случае нападения фашистской Германии. Чем же тогда объяснить такую преступную беспечность, допущенную командованием округа (округами пограничными)? Из тех наблюдений, которые я вынес за период службы в КОВО и которые подтвердились в первые дни войны, уже тогда пришел к выводу, что ничего не было сделано местным командованием в пределах его прав и возможностей, чтобы достойно встретитъ врага.

На мою долю выпала честь всю свою службу в Красной Армии провести в приграничных округах: на Дальнем Востоке, в Забайкалье, в БВО и ЛВО. Это дало мне возможность глубоко изучить задачи, возлагаемые на приграничные войска, а также положения, обязывающие их поддерживать постоянную повышенную боевую готовность, способность в нескольких часов приступить к активным действиям. Соответственно определялась и дислокация войск в мирное время. Кроме того, на период угрожающего положения войска выводились в предусмотренные заблаговременно районы. Все эти вопросы тщательно отрабатывались на военных играх и в полевых поездках в окружном масштабе высшим командным составом. Примерно такая же подготовка велась с командирами в корпусах и дивизиях… Велась, но только не в КОВО. Потому-то войска этого округа с первого же дня войны оказались совершенно неподготовленными к встрече врага. Их дислокация у нашей границы не соответствовала угрозе возможного нападения. Многие ее соединения не имели положенного комплекта боеприпасов и артиллерии, последнюю вывезли на полигоны, расположенные у самой границы, да там и оставили.

То, что произошло 22 июня, не предусматривалось никакими планами, поэтому войска были захвачены врасплох в полном смысле этого слова. Потеря связи штаба округа с войсками усугубила тяжелое положение.

Совершенно иначе протекали бы события, если бы командование округа оказалось на высоте положения и предпринимало своевременно соответствующие меры в предела своих полномочий, проявляя к этому еще и собственную инициативу, а также смелость взять на себя ответственностъ за проведение мероприятий, диктуемых создавшейся у границы обстановкой. А этого сделано не было. Все ожидали указаний свыше.

Могу о том судить хотя бы по содержанию оперативное пакета, который был мною вскрыт в первый день войны. Содержание его подгонялось под механизированный корпус, закончивший период формирования и обеспеченный всем, что положено иметь ему как боевому соединению. А поскольку он находился только в первой, то есть начальной, стадии формирования, то как Генеральным штабом, так и командованием округа должно было быть предусмотрено и его соответствующее место на случай войны. Но в таком состоянии оказался не только 9 мк, но и 19-й, 22-й да другие, кроме 4-го и 8-го, которые начали формироваться значительно раньше и были более-менее способны вступить в бой. Они к тому же имели в своем составе и новые танки Т-34 и КВ.

Сохранение трех упомянутых корпусов (всего таких в КОВО имелось пять) сыграло бы решающую роль в нанесении последующего контрудара совместно с подходившими из глубины страны общевойсковыми армиями. А так они из-за слабого оснащения танками представляли собой плохие пехотные соединения, к тому же не имели и положенного стрелковому соединению вооружения. В то же время задачи ставились исходя из их предназначения, то есть формального названия, а не из возможностей.

Но о чем думали те, кто составлял подобные директивы, вкладывая их в оперативные пакеты и сохраняя за семью замками? Ведь их распоряжения были явно нереальными. Зная об этом, они все же их отдавали, преследуя, уверен, цель оправдать себя в будущем, ссылаясь на то, что приказ для «решительных» действий таким-то войскам (соединениям) ими был отдан. Их не беспокоило, что такой приказ – посылка мехкорпусов на истребление. Погибали в неравном бою хорошие танкистские кадры, самоотверженно исполняя в боях роль пехоты.

Даже тогда, когда совершенно ясно были установлены направления главных ударов, наносимых германскими войсками, а также их группировка и силы, командование округа оказалось неспособным взять на себя ответственность и принять кардинальное решение для спасения положения, сохранить от полного разгрома большую часть войск, оттянув их в старый укрепленный район.

Уж если этого не сделал своевременно Генеральный штаб, то командование округа обязано было это сделать, находясь непосредственно там, где развертывались эти трагические события.

Роль командования округа свелась к тому, что оно слепо выполняло устаревшие и не соответствующие сложившейся на фронте и быстро менявшейся обстановке директивы Генерального штаба и Ставки. Оно последовательно, нервозно и безответственно, а главное, без пользы пыталось наложить на бреши от ударов главной группировки врага непрочные «пластыри», то есть неподготовленные соединения и части. Между тем заранее знало, что такими «пластырями» остановить противника нельзя: не позволяли ни время, ни обстановка, ни собственные возможности. Организацию подобных мероприятий можно было наладить где-то в глубине территории, собрав соответствующие для проведения этих мероприятий силы. А такими силами округ обладал, но они вводились в действие и истреблялись по частям.

Я уже упоминал выше о тех распоряжениях, которые отдавались командующим фронтом М.П. Кирпоносом в моем присутствии и которые сводились к тому, что под удары организованно наступающих крупных сил врага подбрасывались по одной-две дивизии. К чему это приводило? Ответ может быть один – к истреблению наших сил по частям, что было на руку только противнику.

Вспоминая в дороге все, что мне пришлось видеть, ощущатъ и узнать в первые недели войны, я никак не мог разобраться, что же происходит.

Ведь элементарные правила тактики, оперативного искусства, не касаясь уже стратегии, гласят о том, что, проиграв сражение или битву, войска должны стремиться к тому, чтобы, прикрываясь частью сил, оторваться основными силами от противника, не допустив их полного разгрома. Затем с подходом из глубины свежих соединений и частей организовать надежную оборону и в последующем нанести поражение врагу.

На Ярцевских высотах

Итак, несколько часов в Москве. Ставка. Здесь мне было сказано, что на смоленском направлении «образовалась пустота» в результате высадки противником крупного воздушного десанта под Ярцево. Задача: прикрыть это направление и не допустить продвижения немцев в сторону Вязьмы.

Узнал я, что Ставка и командование Западного фронта, учитывая значение днепровского рубежа, спланировали создать в районе Ярцева сильную подвижную группу в составе двух-трех танковых и одной стрелковой дивизий. Предполагалось, что ее активные наступательные действия, поддержанные частями 16-й и 20-й армий, смогут привести к резкому улучшению оперативной обстановки и позволят удержать Смоленск. Вот меня и ставили во главе этой группы. На вопрос, какие и откуда будут выделены войска в мое распоряжение, мне назвали несколько дивизий и полков и разрешили подчинять себе все, что встретим по дороге от Москвы до Ярцева.

Более конкретные указания мне следовало получить у командующего фронтом.

Генеральный штаб выделил в мое распоряжение две автомашины со счетверенными зенитными пулеметными установками и расчетами при них, радиостанцию и небольшую группу командиров.

К вечеру того же дня новое «соединение» прибыло на фронт.

Командный пункт маршала С.К. Тимошенко располагался в Касне. Пошел представиться и уточнить задачу. Маршал встретил приветливо, познакомил меня с членом Военного совета фронта Н.А. Булганиным и начальником политуправления Д.А. Лестевым.

У командования фронта сложилось определенное мнение: центральная группа армий противника, продолжая наступление, использует крупные танковые и моторизованные соединения; они на некоторых участках прорвали фронт и стремятся в глубину, чтобы окружить и уничтожить наши войска под Смоленском. Полагая, что силы Красной Армии уже достаточно ослаблены и не смогут оказать серьезного сопротивления на московском стратегическом направлении, гитлеровское командование решило одним ударом преодолеть здесь последнюю преграду. 2-я и 3-я танковые группы противника, не дожидаясь подхода 9-й и 2-й полевых армий, должны были рассечь на нескольких направлениях войска нашего Западного фронта, окружить и уничтожить их главные силы в районе Смоленска и открыть себе дорогу на Москву.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Солдатский долг"

Книги похожие на "Солдатский долг" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Рокоссовский - Солдатский долг"

Отзывы читателей о книге "Солдатский долг", комментарии и мнения людей о произведении.