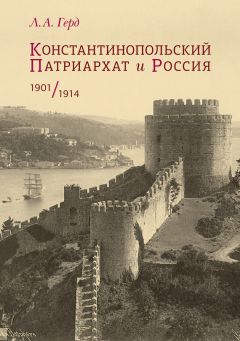

Лора Герд - Константинопольский Патриархат и Россия. 1901–1914

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Константинопольский Патриархат и Россия. 1901–1914"

Описание и краткое содержание "Константинопольский Патриархат и Россия. 1901–1914" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена церковным аспектам русской политики в Балканском регионе. Общность веры с христианским населением Османской империи была сильным преимуществом России в ее борьбе за преобладание в Восточном Средиземноморье. В течение первых десятилетий XX в. Россия не предпринимала серьезных попыток радикальных политических изменений на Ближнем Востоке – ее лозунгом было сохранение статус кво в восточном вопросе. Единственным большим успехом русской дипломатии в этот период стало формирование Балканского союза в 1910–1912 гг., который должен был поддержать дальнейшее продвижение России в сторону проливов и Константинополя.

Патриарх Иоаким ΙΙΙ

В отличие от 1880-х гг., когда Иоаким III имел в Греции открытого противника в лице премьер-министра X. Трикуписа, в начале XX в. партия противников патриарха уступила место движению в пользу его избрания. Греческий министр иностранных дел заявлял русскому посланнику в Афинах М. К. Ону о том, что он всегда был поклонником Иоакима и радовался бы его возвращению на патриарший престол.

Тем не менее, греческое правительство предписало своему представителю в Константинополе держаться в стороне от агитации, сопровождающей патриаршие выборы. Русское посольство со своей стороны не могло не приветствовать нейтральную позицию Афин[220].

Итак, перевес партии иоакимистов был очевиден. Оставалось только обеспечить согласие Порты – существовали серьезные опасения, что турецкое правительство могло вычеркнуть его имя из избирательных списков[221]. В этом вопросе поддержку Иоакиму III оказало русское посольство. За несколько дней до начала выборов поверенный в делах посольства Ю. Н. ГЦербачев встретился с великим визирем, министром иностранных дел и первым секретарем султана, «чтобы еще раз привлечь их внимание на опасения здешних греков относительно возможности исключения Портой из списка кандидатов имени Св. Иоакима»[222]. Вмешательство посольства возымело свое действие: Иоаким из списков исключен не был, и уже 27 мая 1901 г. представитель патриарха в Москве архимандрит Иаков докладывал К. П. Победоносцеву о вторичном избрании Иоакима III на Константинопольский патриарший престол[223].

С избранием Иоакима III совпало посещение Болгарии и Константинополя великим князем Александром Михайловичем. Визиты членов императорской фамилии всегда имели положительное значение для укрепления связей России с восточной иерархией. На этот раз греческое духовенство также воспользовалось случаем для выражения симпатий представителю русского царствующего дома. Греческий митрополит Анхиальский Василий, не имея возможности лично поздравить князя с прибытием в Болгарию, отправил к нему депутацию из двух священников и одного мирянина. В Константинополе Иоаким III принес ему поздравление с благополучным прибытием через депутацию из митрополитов; личная встреча с патриархом, правда, не состоялась из-за краткости пребывания Александра Михайловича в османской столице[224].

Российский МИД возлагал на избрание Иоакима большие надежды. После русско-турецкой войны Иоаким был единственным патриархом, который, не будучи открытым русофилом, твердо и последовательно проводил удобную для России наднациональную церковную политику, направленную на примирение враждующих православных народов Балкан[225]. Вместе с тем он отличался твердым характером и пользовался авторитетом как у греческого населения, так и у турецкого правительства. Избиравшиеся после него патриархи не были такими яркими личностями; некоторые из них (Иоаким IV (1884–1886), Дионисий V (1887–1890), Константин V (1898–1901)) придерживались открыто антирусских позиций, а в целом благоприятно настроенный к России Неофит VIII (1891–1894) был патриархом слабым и бесхарактерным. В результате их управления произошло дальнейшее ослабление позиций православной церкви в Османской империи, самые насущные церковные вопросы не находили разрешения. Контакты русского правительства и церкви с Константинопольской патриархией были эпизодическими и сводились к минимуму. Россия была скована и фактически лишена возможности воздействовать на балканскую политику официальным путем, через церковную иерархию. Тем не менее, как русская дипломатия, так и сам Иоаким III понимали, что ситуация к началу XX в. изменилась, и выполнение главной задачи патриарха – «возвести Церковь на должную высоту», – встретит многочисленные затруднения[226].

Первым значительным актом, знаменовавшим восшествие на престол Иоакима III, было его окружное послание 30 июля 1902 г. к поместным православным церквам. В этом послании патриарх призывал весь православный мир сообща решить важнейшие догматические и церковные вопросы настоящего момента. Самым важным пунктом для обсуждения Иоаким считал налаживание постоянных контактов между церквами. Кроме того, ставились на обсуждение вопросы отношений с католиками и протестантами, старокатоликами и введение нового (григорианского) календаря[227]. В депеше поверенного в делах константинопольского посольства Щербачева говорилось, что вопрос о замене юлианского календаря григорианским в последние годы неоднократно обсуждался в Константинополе и составил предмет целой серии публичных лекций, прочитанных в «Эллинском силлоге» членом болонской академии наук Тондини ди Кваренги. Греческая печать Константинополя также не раз ставила этот вопрос на очередь, причем высказывалась в пользу принятия нового стиля[228].

В своем ответе Русская церковь поддержала инициативу более тесного общения между церквами. В отношении католиков и протестантов Св. Синод призывал проявлять бдительность ввиду их активного прозелитизма на Востоке. Несколько иным образом, говорилось в ответном послании, относятся к православию англикане. За редкими исключениями, они не стремятся обращать православных христиан, признают Восточную церковь хранительницей отеческих преданий. Поэтому есть некоторая надежда на возможность церковного единения с ними в будущем. Что касается старокатоликов, то в России была учреждена комиссия, изучавшая возможность единения с ними[229]. Однако старшие деятели этого движения уходят из жизни, а младшие не столь тверды в церковности и склонны к протестантскому образу мыслей. Вот почему Русская церковь «начинает с некоторой тревогой смотреть на будущее этого движения: устоят ли старокатолики в своем первоначальном решении принадлежать только подлинной Вселенской церкви и стремиться к единению с ней» или же создадут свою собственную церковь. Что касается нового стиля, то для исследования этого вопроса в России также работали две комиссии: ученая и церковная. «Применение нового стиля в одном гражданском летосчислении, без изменения Пасхалии и без передвижения церковных праздников и с одним переименованием чисел применительно к новому стилю… конечно, особенно не затронет церковных интересов, так как в церковной практике останется во всей силе календарь Юлианский». Тем не менее, авторитетные ученые считают юлианский календарь более осмысленным и состоятельным; поэтому духовное ведомство поддерживает его сохранение[230]. В заключение обращается внимание на оскудение любви внутри православной Церкви. В ней происходят раздоры и «разделение, иногда доходящее до разрыва церковного общения». Далее звучит определенный призыв к патриарху преодолеть болгарскую схизму. Нужно снова привлечь в лоно Церкви этих людей, близких по культуре, нравам, обычаям, складу церковной жизни и благочестия[231].

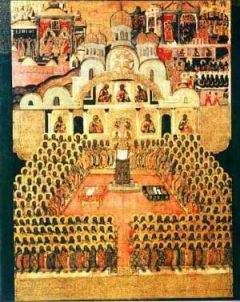

Константинопольский патриархат. Храм Св. Георгия

Сербская, Черногорская и Румынская церкви отправили свои ответы после получения текста ответа Русской церкви, чтобы по возможности согласовать свои ответы с ним или, по крайней мере, не противоречить ему Тем более интересны предварительные соображения по поводу ответа, которые высказывались первоиерархами соответствующих церквей до составления официальных текстов ответов. В ответах автокефальных церквей на энциклику Иоакима III проявилось как их отношение к Константинопольскому патриархату, так и к Русской церкви. Ответ Черногорской церкви, как и следовало ожидать, полностью повторял точку зрения Русского Св. Синода. Черногорский митрополит Митрофан, как писал российский посланник в Цетинье, ставил свой ответ Иоакиму III «совершенно согласно с тем, какой был дан Его Святейшеству нашим Св. Синодом»[232].

Несколько сложнее обстояло дело с Сербской церковью. Мнение Сербской церкви в этом вопросе было для России тем более важным ввиду того, что сербское православие являлось на тот момент единственной признаваемой Константинополем опорой для русского влияния на Балканах. Сербская церковь, писал П. Б. Мансуров, «питается духовно из русских источников, русские порядки для нее являются авторитетными, в русских учебных заведениях получают или доканчивают свое образование высшие представители Сербской церкви. Таким образом, в наших руках находятся могущественные средства влияния на народные понятия и душу сербского народа в самой их глубине, и на нас ложится известная доля ответственности за направление, в котором это воздействие проявляется»[233]. Однако проавстрийская политика правительства Милана Обреновича была направлена на ограничение самостоятельности Церкви, в результате чего она не имела того влияния на народ, какое было бы желательно, да и уровень духовенства оставлял желать лучшего. Кроме того, как и у других балканских народов, в Сербии православие отождествлялось с национальной идеей и служило знаменем борьбы за национально-церковную самостоятельность, что заранее обрекало на неуспех любые попытки межцерковного диалога с греками. Страх перед опасностью католической пропаганды, за которой стояла Австро-Венгрия, не позволял Сербской церкви даже ставить вопрос о контактах со старокатоликами, а опасение внутренних смут заставляло проявлять крайний консерватизм во всех других вопросах, в том числе реформы календаря. Сербский митрополит Иннокентий, хотя и ориентировавшийся на мнение России, имел по поводу предложений Иоакима III некоторые особые суждения, высказанные им еще до составления официального текста ответа в частной беседе П. Б. Мансурову. Относительно старокатоликов митрополит Иннокентий высказал мысль, что в этом вопросе необходима большая осторожность, так как он подозревает, что старокатолическое движение, быть может, является «измышлением, посредством коего Римская церковь желает уловить Православную». Касательно календаря митрополит заявил, что в Сербии он уже служил предметом работы двух комиссий— духовной и ученой. Любые изменения в этом отношении могут производиться, на его взгляд, с большой осторожностью как в России ввиду старообрядцев, так и в Сербии из-за опасения смущения в народе. Наибольший скепсис проявил митрополит в вопросе возможности активизации межцерковных контактов. Высказанное Иоакимом III пожелание большего взаимного общения в среде самой православной Церкви, на его взгляд, является набором бессодержательных фраз. Вся новейшая история Сербской церкви направлена на развитие ее самостоятельности, в чем она полагает свою гордость. Наступившее затем снижение ее культурного уровня и уровня религиозности народа не дает ей чувствовать вреда для нее самой. «Вряд ли поэтому, – с сожалением комментировал Мансуров, – возвышенные стремления Св. Иоакима встретят в ней, без внешнего указания, не только благоприятную оценку, но и простое понимание»[234]. Тем не менее, после ознакомления с посланием Русской церкви, сербский архиерейский собор счел необходимым согласовать с ним свой ответ. Сербская церковь заявляла о желательности присоединения старокатоликов к православной церкви; в вопросе календаря сербские архиереи воздерживались от высказывания определенного мнения и предоставляли его компетенции ученых и специалистов. «Нельзя не отметить, – с удовлетворением писал по этому поводу русский поверенный в делах в Белграде, – что взгляды сербских архипастырей в этом случае проникнуты большой терпимостью и просвещением»[235].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Константинопольский Патриархат и Россия. 1901–1914"

Книги похожие на "Константинопольский Патриархат и Россия. 1901–1914" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лора Герд - Константинопольский Патриархат и Россия. 1901–1914"

Отзывы читателей о книге "Константинопольский Патриархат и Россия. 1901–1914", комментарии и мнения людей о произведении.