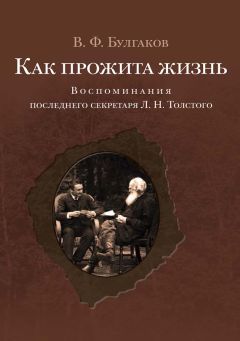

Валентин Булгаков - Как прожита жизнь. Воспоминания последнего секретаря Л. Н. Толстого

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Как прожита жизнь. Воспоминания последнего секретаря Л. Н. Толстого"

Описание и краткое содержание "Как прожита жизнь. Воспоминания последнего секретаря Л. Н. Толстого" читать бесплатно онлайн.

Воспоминания В.Ф.Булгакова, секретаря Л.Н.Толстого в 1910 г. написаны в 1946-1961 гг. Этот объемный труд (26 частей) публикуется впервые. В нем прослежен весь жизненный путь выдающегося деятеля культуры, литератора В.Ф.Булгакова, включая описание его детства в Сибири, учебы в Московском университете, жизни в Ясной Поляне в последний год жизни Толстого, работы хранителем Толстовского музея, общения с семьей великого писателя и его последователями, высылки из Советской России на "философском пароходе" в 1922 г., жизни в эмиграции, создании им Русского музея в Праге, пребывании в гитлеровских концлагерях, возвращении в 1948 г. в СССР и работы в Музее Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. В настоящем издании печатается 5 избранных частей, имеющих отношение к Толстому и охватывающих события 1910 г. и последующих лет перед высылкой В.Ф.Булгакова за границу.

Составители Л.В. Гладкова, Дж. А. Вудсворт, А.А. Ключанский.

Мало-помалу изящный и представительный, белоголовый и чуть улыбающийся своей характерной улыбкой Станиславский и невысокий, спокойный, солидный Немирович с его барственной, холеной бородкой приближаются к могиле. Вот они достигли ее. Внимание публики напряжено.

И что же? Вместо того чтобы предварительно подняться на трибуну и произнести более или менее длинную, «приличествующую случаю» речь, оба директора театра молча возлагают венок на могилу, молча кланяются и так же молча, скромно и степенно, отходят в сторону.

И это была поистине самая потрясающая «речь»! Станиславский и Немирович-Данченко оказались умницами из умниц среди многих десятков без нужды, а иногда, может быть, поневоле или по ложному убеждению говорливых ораторов!

Невозможно передать, какое впечатление произвел поступок «художников» на публику. Я думаю, что не ошибусь, если предположу, что в эту минуту каждый из присутствующих готов был в душе расцеловать и Немировича, и Станиславского. В истории Художественного театра, наверное, мало было столь талантливых и своевременных выступлений его представителей на публичных торжествах.

Наконец, высказались все. Когда последний из ораторов покинул трибуну, я подошел к стоявшим у могилы Гоголя и распоряжавшимся порядком речей приват-доценту П. Н. Сакулину и литературному критику В. В. Каллашу и заявил им, что я тоже желал бы выступить с речью.

Те подозрительно оглядели меня с ног до головы. (Замечу, что я был не в студенческой фуражке, а в шляпе, и ни с тем, ни с другим из распорядителей в то время знаком не был.)

– А вы от какой организации? – спросил Сакулин.

– Ни от какой. Я хотел бы сказать несколько слов лично от себя.

– Нет, это невозможно! – решительно ответил Сакулин.

То же подтвердил, с своей стороны, и Каллаш, добавив, что получили слово только представители учреждений и организаций и что во всяком случае мне следовало бы заранее заявить о своем желании говорить на могиле.

– Но ведь право выступить со своим словом на могиле великого писателя никем не может быть монополизировано? – возразил я.

– Да, но пока мы распоряжаемся здесь, – ответил Сакулин, – больше слова никто не получит!

Я был обескуражен таким ответом, а Сакулин еще раз, – свысока так, – поглядел на меня и совсем уже уничтожающе добавил:

– Вот когда мы уйдем, можете говорить на могиле, что хотите!

– Да, но тогда ведь и публика разойдется, – выговорил я сокрушенно.

– А уж это нас не касается!

И оба литератора-церемониймейстера отвернулись от меня. Не буду сейчас отрицать: с своей точки зрения они были совершенно правы, – мало ли кому могла взбрести мысль в голову – поораторствовать на могиле великого писателя! Ведь нередко появление на общественных собраниях в качестве ораторов определенных психопатов. Я сам потом не раз бывал свидетелем подобных случаев. Каллаш и Сакулин охраняли достоинство литературно-юбилейного торжества и, если исключить «человека в футляре», педанта-педагога с его тетрадкой, достоинство это охранили, обязанность свою исполнили.

Но что было делать дальше мне? Поглядел я вокруг: публика действительно расходилась и почти уже разошлась. Давно опустел и балкон с высокочиновными гостями. Мне не оставалось ничего другого, как отказаться от своего смелого, но, может быть, мало взвешенного намерения произнести крамольную речь.

Может, это было к лучшему для меня? Не знаю. В то время я этого не сознавал. Напротив, решив идти до конца, я на свои личные студенческие средства (кажется, рублей на 15–20) издал свою «предполагавшуюся к произнесению» речь под названием «Себе или Гоголю?» отдельной брошюркой страничек в шесть-восемь и успешно распродал эту брошюрку при посредстве ряда московских книжных лавок.

Между прочим, один экземпляр тоже специально отпечатанного объявления о брошюре я вывесил в помещении историко-филологического факультета университета. Какой-то студент сделал на этом объявлении такую приблизительно надпись: «Что за узость! Решать вопрос о памятнике великому человеку с точки зрения чьих-то дырявых валенок и клока соломы!..»

На другой день после панихиды в Даниловом монастыре я присутствовал на торжестве открытия памятника Н. В. Гоголю на Арбатской площади. Серенький, пасмурный день. Тысячи людей… Французские академики, в том числе известный знаток русской литературы виконт Мельхиор де Вогюэ, с блестящим зеленым шитьем на видневшихся из-под темных пальто воротниках парадных мундиров. Товарищ министра народного просвещения старик Георгиевский в форменном пальто с синими генеральскими отворотами, приветствующий, в двух шагах от меня, какого-то молоденького «князя» с закрученными кверху усиками, – может быть, бывшего питомца аристократического Катковского лицея, в котором Георгиевский долго был директором. Московский губернатор В. Ф. Джунковский, в белой круглой шапочке свитского генерала, в будущем, после революции, чуть ли не постоянный тюремный житель, а в 1909 году – важный, представительный, элегантный сановник, полный сознания собственного достоинства и чиновной спеси.

С ним – две изящные, красивые, одетые во все белое барышни, – вероятно, дочери… Масса литераторов, общественных деятелей и других почетных лиц…

В качестве журналиста я получил билет для входа на трибуны, построенные в непосредственной близости от самого памятника, но на трибуны ни мне, ни другим участникам торжества попасть не удалось. Дело в том, что в последнюю минуту технический полицейский надзор нашел, что трибуны построены недостаточно солидно, могут, при передвижении по ним толпы, обрушиться, и потому запретил вход на них. Еще на двух-трех нижних лавках позволено было храбрецам из публики расположиться, но на верхние скамьи вход был категорически воспрещен. Расставленные по трибунам городовые следили, чтобы за пределы определенной высоты никто не переходил. Конечно, история с трибунами значительно испортила все торжество. Грубо сколоченные из некрашеного теса и не занятые, трибуны как-то никчемно и зловеще возвышались над толпой по трем сторонам памятника, а на свободной и открытой к площади небольшой площадке перед памятником создалась теснота, чуть ли не давка, ибо тут сгрудились не только все, имевшие приглашение на площадку, но и те, у кого были билеты для занятия мест на трибунах. Среди этой-то публики я и толокся на площадке.

Стройность праздника пропала. Акт передачи памятника Обществом любителей российской словесности городу был скомкан. Председатель общества А. Е. Грузинский (грибообразная фигура в цилиндре) и городской голова произносили свои речи, стиснутые со всех сторон толпой. Из-за невольного гомона и движения в толпе ничего из этих речей не было слышно. Что-то думали в эти минуты французские академики? Не изрекали ли, в душе или шепотом между собой, строгого, но справедливого суда над российской организаторской неспособностью?

2000 школьников и школьниц на площади исполняли юбилейную кантату, сочиненную композитором М. М. Ипполитовым-Ивановым. Композитор, кругленький, толстенький, с небольшой бородкой и с остриженными в кружок «по-мужицки» волосами, лично дирижировал этим хором, стоя на высоком круглом пульте. Против ожидания, пение не производило могучего впечатления: сила звука поглощалась огромным пространством площади. И все же юные, чистые голоса звучали свежо и приятно. Это и был, пожалуй, самый трогательный момент праздника.

Впрочем, не без волнения наблюдал я и за тем, как стягивали холст, скрывавший памятник, и как впервые предстала перед гражданами Первопрестольной полная символизма и какого-то необычайного внутреннего напряжения бронзовая фигура Гоголя – с этим испытующе-испепеляющим, проникающим до дна души и как бы призывающим к ответственности взглядом, взглядом Судьи, с этой худой, костлявой, но живой и цепкой, нервной рукой… Полюбил я этот памятник с самого начала и потом всегда любил его, часто сиживал перед ним подолгу, и летом, и зимой, днем и вечером, и грустно мне сейчас думать, что вдохновенная, редкая, высоко стоящая над обычным монументным шаблоном статуя работы Н. А. Андреева заменена была в начале 1950-х годов новой, по-моему, менее удачной.

Работа моя по составлению систематического изложения мировоззрения Л. Н. Толстого, между тем, продолжалась. Я запасся русскими и заграничными изданиями философских и публицистических писаний Толстого, и мне хватало этих источников, пока я не дошел до изложения взглядов Льва Николаевича на задачи, границы и методы образования. Я не мог не заметить, что педагогические статьи 1860-х годов, напечатанные в IV томе Собрания сочинений Толстого, во многом противоречили позднейшим – впрочем, весьма немногочисленным – высказываниям его по вопросам воспитания и образования.

Мне не оставалось ничего другого, как обратиться с письменным запросом к самому Л. Н. Толстому. Изложив общий план моей работы и содержание того, что уже было написано, я указал на возникшее передо мной затруднение и просил Льва Николаевича не отказать ответить мне на ряд вопросов, касавшихся образования и воспитания.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Как прожита жизнь. Воспоминания последнего секретаря Л. Н. Толстого"

Книги похожие на "Как прожита жизнь. Воспоминания последнего секретаря Л. Н. Толстого" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валентин Булгаков - Как прожита жизнь. Воспоминания последнего секретаря Л. Н. Толстого"

Отзывы читателей о книге "Как прожита жизнь. Воспоминания последнего секретаря Л. Н. Толстого", комментарии и мнения людей о произведении.