Коллектив авторов - Листая страницы сербской истории…

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Листая страницы сербской истории…"

Описание и краткое содержание "Листая страницы сербской истории…" читать бесплатно онлайн.

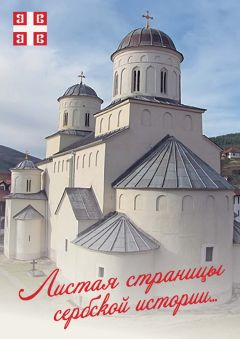

В книге рассказывается о важных и интересных событиях сербской истории, победах и поражениях в битвах, ярких личностях и русско-сербских отношениях. Начинается повествование с эпохи Неманичей, Косовской битвы, роли сербской церкви, жизни средневекового общества. XIX век представлен главными сербскими династиями того времени – Карагеоргиевичами и Обреновичами, а также выдающейся политической личностью, самым крупным политиком независимой Сербии и «строителем» Первой Югославии Николой Пашичем. История XX в. начинается с рассказа о неизвестной ранее гуманитарной помощи России балканским народам в годы Балканских войн и Первой мировой войны, а также о короле Александре Карагеоргиевиче, убитом заговорщиками 9 октября 1934 г. Значительный интерес представляет раздел о русских эмигрантах, нашедших на Балканах сначала временное пристанище, а потом и постоянное место проживания после революции в России 1917 г. Важное место в книге отводится личности Иосипа Броза Тито и рассказу о сути конфликта между СССР и Югославией в 1948 г. Заканчивается книга изложением позиции России в отношении балканских народов бывшей Югославии в 90-е годы прошлого и начале нынешнего века. Книга предназначена читателям, интересующимся историей православных славянских народов.

Деспот Стефан Лазаревич возвёл в 1407–18 гг. монастырь Манасию (Ресаву), посвящённый Святой Троице. Обитель, представляющая собой самый крупный памятник моравской школы, окружена мощными стенами и башнями. Центральный купол расположен на высоте 25 метров. Монументальные росписи изображают многочисленных святых воинов, что соответствовало неспокойному времени.

К наиболее значительным памятникам периода существования сербского деспотства относятся храмы монастырей Каленич и Врачевшница – задужбины протовестиария Богдана и вельможи («челника») Радича.

Знатный род Страцимировичей-Балшичей оставил «задужбины» на побережье и островах Скадарского озера: монастырь Богородицы на острове Старчево (до 1378 гг.), храм Пречистой Богородицы Краинской (начало XV в.), церковь Богородицы на острове Морачник (около 1417 г.), храм Св. Георгия на Горице и там же храм Святой Богородицы (1439 г.). В конце XV в. правитель Зеты Иван Црноевич в г. Цетинье рядом со своим дворцом возвёл и Цетинский монастырь, в котором его сын Джурадж и монах Макарий устроят первую книгопечатную мастерскую, где будет напечатан Октоих-пятигласник.

Облик сербской средневековой архитектуры предопределили следующие стили: рашский, в котором отражено византийское и западное наследие; сербско-византийский (косовско-метохийская школа), в котором построены «задужбины» Милутина; моравская школа, воплощающая влияние двух вышеперечисленных стилей и хиландарской школы. В декоре наблюдаются элементы малоазиатского и армянского происхождения.

Средневековье – время расцвета сербской живописи. Феодосий пишет, что святой Савва строителей приглашал из Греции, а художников из Константинополя. И это не обязательно были греки, так как известно, что в Солуне трудились и живописцы-сербы. Фрески Милешевы, над которыми работали мастера Димитрий, Феодор и Георгий, написаны в стиле солунской школы. Кроме того, просматривается и влияние итальянской настенной живописи того времени.

Богородицу Левишскую возвёл протомастер Никола, которому принадлежит авторство многих памятников периода правления короля Милутина. Расписал храм Астрапа, в своей работе ориентировавшийся на образцы константинопольской придворной школы живописи. Над фресками Дечан работали многие, но в истории осталось только имя «грешного Срджа с Приморья». Специалисты по сербскому средневековому изобразительному искусству отмечают способность отечественных мастеров к восприятию как восточного, так и западного (в первую очередь, венецианского и болонского) влияний. Комбинация получилась оригинальной – без итальянской наивности и византийской статичности. Тематика изображений позаимствована из Старого и Нового Завета с Апокалипсисом. В монастырях можно обнаружить живописные образы ктиторов, а также бытовые сцены, служащие деталями библейских сюжетов.

Декоративно-прикладное искусство. Сербские средневековые книги богаты прекрасными миниатюрами. Так, дьяк Григорий украсил инициалами Евангелие, предназначенное брату Немани – хумскому князю Мирославу. Инициалы декорированы антропоморфными и зооморфными образами, а также растительным орнаментом. В XIII в. миниатюрист Феодор Спан работал над Призренским евангелием. Созданная в конце XIV в. Мюнхенская (Сербская) псалтырь, в которой больше 150 миниатюр, принадлежала деспоту Джураджу Бранковичу. Православный «крестьянин» Хвал из Боснии иллюстрировал псалтырь, которая в настоящее время хранится в Болонье. Последним великим сербским миниатюристом стал Владислав Грамматик из г. Ново-Брдо, который в 1469 г. в монастыре Матейча (Скопская Черная Гора) украсил сборник, посвященный Димитрию Кантукузину (хранится в Загребе).

В средние века популярным было шитьё. В основном шили на красном шёлке, используя шёлковую, золотую или серебряную нить. Монахиня Евфимия вышила завесу царских врат иконостаса монастыря Хиландар, на которой изображён Христос как Великий Архиерей. Рядом с ним создатели литургии Иоанн Златоуст и Василий Великий. В конце XIV в. или в начале XV в. монахиня Анна вышила на завесе из красного атласа двенадцать великих церковных праздников.

В работе с металлом тоже имелись свои мастера, создававшие золотые и серебряные оклады для икон. Сохранились работы, выполненные в технике эмали и филиграни, однако они, по-видимому, привозные. Производились серьги, броши, перстни, на которых часто изображались животные – от павлинов до львов.

Музыка. В эпоху, о которой мы ведём повествование, получило развитие и церковное пение. Сохранились нотные записи, авторство которых принадлежит Николе, Исайе и Стефану Сербу. Исполнялась и светская музыка, о чём свидетельствуют фрески того времени. Танцоры, музыканты и затейники именовались «свиральниками» (дудочниками), «глумцами» (лицедеями) и «прасковниками». В ходе коронации Стефана Первовенчанного играли на барабанах и гуслях. Милутина приветствовали песней, а деспота Стефана Лазаревича, не любившего шумного веселья, – трубами. Стефан Душан обменивался музыкантами с Дубровником. Сохранились сведения, что там в 1335 г. играл сербский музыкант Драган из Призрена. Играли на барабанах, рогах, трубах, лютнях, флейтах. Танцевали древний сербский танец коло.

Иностранцы о сербах. Начиная с Немани Византия имела неприятный опыт общения с сербами. Хотя те были православными, у них имелись свои государственные амбиции, часто вступавшие в противоречие с политическими и государственными целями ромеев. Поэтому в византийских источниках в адрес Неманичей сказано немало нелицеприятных слов. Что касается Немани, то византийские авторы Иоанн Киннам и Никита Хониат указывают на его трусость и склонность к измене. Описывая выступление Немани против византийского императора Мануила Комнина (1172 г.)., Киннам указывает, что сербский правитель быстро бежал с поля боя. А когда ему не удалось умилостивить императора письменным обращением, явился сам с непокрытой головой и голыми до локтя руками, босоногий, с веревкой на шее и мечом в руках. В таком виде он сдался императору, дабы тот поступил с ним по своему усмотрению. Мануил проявил тогда снисхождение.

Никита Хониат, описывая сербско-византийское противостояние 1168 г., говорит о «ненасытных желаниях» Немани, против которого император вынужден был послать своего военачальника Феодора Падиата. Его миссия не увенчалась успехом, поэтому следующий поход против сербов Мануилу пришлось возглавить лично. Хониат тоже пишет о трусости Немани, «боявшегося его (царя) больше, чем животные страшатся царя зверей». В одной из бесед византийский автор, прославляя победу Исаака II Ангела в битве на Мораве в 1190 гг., называет Неманю клятвопреступником, который «клятвопреступлением обильно угощался каждый день, будто едой и вином».

Константин Манасия, прославляя Мануила Комнина, упоминает Неманю, нелояльность которого объясняет пословицей, позаимствованной из Диогена Лаэртского: «Старая обезьяна не попадается в сеть». Следует отметить, что, характеризуя сербского правителя, автор не раз использовал подобные «зоологические» эпитеты: «зверь», «скорпион», «змеиный перевертыш», «острозубый вепрь», «обезьяна», «лисица».

Более мягкие слова для Немани нашел Евстафий Солунский – профессор патриаршей школы в Солуне, а затем и местный архиепископ. Упоминая серба в панегирике Мануилу, автор самой яркой его чертой называет… физическую силу: «Вскоре и мои глаза поразил этот человек, фигура которого не из тех, какими природа наделяет людей. Роста он весьма высокого и фигуры внушительной». Затем следует описание триумфальной процессии императора, в которой Неманя принял участие в качестве бунтовщика и покорённого правителя. Неманя, по свидетельству Евстафия, внимательно разглядывал картины, служившие декорациями для шествия и изображавшие его мятеж. Императорский пленник якобы даже предъявил художнику претензии по поводу того, что тот не изобразил его рабом и не добавлял слово «раб» каждый раз, когда писал его имя.

Никита Хониат пишет о конфликте Стефана Первовенчанного с его женой и одновременно императорской дочерью Евдокией. Поначалу ладившие, они затем разругались: «Он укорял жену за чрезмерную похоть, а она ему говорила, что он с рассвета пьянствует, что не воду из своего кубка пьёт, а еще тайком чужой хлеб ест. Ссора разгоралась всё сильней, и Стефан задумал, а затем и осуществил варварский замысел. Воспользовавшись ложным доносом, а может, и правдой, будто Евдокию застали в момент прелюбодеяния, он приказал сорвать с неё всю одежду и оставить только тонкую рубашку, но и ту сильно порезанную, чтобы она только нужное прикрывала. И в таком постыдном виде выпустил её идти, куда пожелает». Согласно Хониату, брат Стефана Вукан попытался его успокоить, а Евдокию одел и с достойным сопровождением отправил в Драч. Позднее, как пишет автор, братья из-за власти разругались.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Листая страницы сербской истории…"

Книги похожие на "Листая страницы сербской истории…" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о " Коллектив авторов - Листая страницы сербской истории…"

Отзывы читателей о книге "Листая страницы сербской истории…", комментарии и мнения людей о произведении.