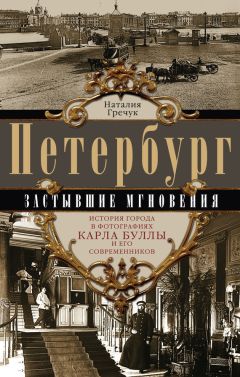

Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников"

Описание и краткое содержание "Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников" читать бесплатно онлайн.

В ваших руках книга с уникальными фотографиями из числа тех, что хранятся в петербургском Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов. На них предстает жизнь прежней российской столицы тех времен.

Интересны и короткие рассказы, сопровождающие эти архивные снимки. Материал для них автор разыскивала в петербургских газетах и журналах вековой давности и в еще более старинных книгах и документах. А факты и детали старалась выбирать такие, которые мало, а то и совсем не были известны любителям и знатокам истории города на Неве.

Книгу можно читать в любом порядке: хоть с начала, хоть с середины, а то и вовсе с конца книги. Это как с калейдоскопом: в одну ли сторону повернешь, в другую, а сложится цельная картинка.

Автором большинства снимков в этой книге является знаменитый фотолетописец петербургской жизни на рубеже XIX–XX веков Карл Карлович Булла. Есть там также работы его сыновей Александра и Виктора, которые в свое время и передали архив отца городу.

Упомянутые «ученые частные люди», конечно, не были первооткрывателями нового способа освещения: в Европе опыты со светильным газом шли уже давно, но секрет его получения тщательно оберегался. Соболевский же с соратником из своего изобретения тайны не делали. Они даже опубликовали в «Северной пчеле» «все подробности о своем способе получения газа – в надежде найти средства «на перевод опытов в практику». Но нет пророков в своем отечестве…

Для устройства газового освещения в Петербург позвали иностранцев. Однако раньше, чем на петербургских улицах, появилось оно в других местах. В 1817 году, по словам «Северной пчелы», осветили газом Александровскую мануфактуру, почти одновременно Петергофскую бумажную фабрику. А 16 февраля 1821 года газовые лампы загорелись в первых двенадцати комнатах в здании Главного штаба. Английский мастер Гриффит обещал, что в скором времени газовые лампы будут гореть во всех помещениях Штаба… Следом заменили свечи на газ некоторые модные магазины на Невском.

«Сообщаем известие, – писала та же «Северная пчела» в сентябре 1836 года, – о закладке здания для гасопроизводителя, происходившей 19-го числа текущего месяца… На берегу Мойки, близ дворцового Экзерциргауза и одним фасом к зданию Министерства иностранных дел ровно в полдень положен краеугольный камень…» Газета обещала читателям, что «в будущем году вся первая Адмиралтейская часть… на пространстве от Полицейского моста до Вознесенского, также Невский проспект до Императорской Публичной библиотеки… заблестят и осветятся яркими огнями, а там и другие части города, постепенно, одна за другою, обольются чистым светом горящего гаса».

Только по какой-то причине Общество по устройству освещения газом, затеявшее упомянутое строительство, планы свои переменило и решило строить «гасометр» – газовый завод – не на Мойке, а на Обводном канале.

Его здание характерного силуэта сохранилось и до сей поры – на этом, еще довоенном, снимке оно легко узнается. И даже теперь старожилы зовут его газовым заводом, хотя кто только не занимал его в последние годы.

Так что ждать нового света петербуржцам пришлось дольше, нежели было обещано. Он зажегся в столице только в 1839 году.

«С сего дня 30-го августа, – это опять информация из «Северной пчелы», – начнутся опыты освещения улиц посредством гаса в тех местах, где находятся устроенные для того фонари. Опыты сии имеют целию необходимое приспособление всего механизма заведения к практическому действию».

На «приспособление механизма» ушло больше трех недель. Лишь 22 сентября, после того как в Комитете министров был рассмотрен акт, подтверждающий удовлетворительное устройство предприятия, Николай I высочайше повелеть соизволил «разрешить гасовое освещение в Петербурге».

На Дворцовой площади, на обеих Морских, Миллионной и Михайловской улицах, на Невском от Адмиралтейства до Литейного и частично на Садовой и Гороховой вместо 215 масляных фонарей установили 204 газовых.

Восторгам не было конца. «Когда проезжаешь вечером, душе как-то весело, все представляется в очаровательном виде, потоки света образуют в воздухе светлую атмосферу в роде северного сияния». «Гас весело и красиво горит бриллиантовым огнем».

Разумеется, нашлись скептики и брюзги. Мол, и фонарей стало по числу меньше, да и не так уж они ярки, как ожидалось. Скептикам возражали, что называется, на живых примерах. «Силу гасового света можно видеть на Полицейском мосту: самый мост освещен четырьмя фонарями, да подъезды к нему тоже четырьмя; от восьми фонарей на этом пространстве светло, как в гостиной…» «Удаляясь от гасового фонаря, считайте шаги и, вынув из кармана письмо или печатный листок, попробуйте читать его; повторите тот же опыт при обыкновенном фонаре, и вы узнаете настоящую силу света фонаря гасового…»

Но уж в чем были правы противники «гаса», так это в том, что новый фонарь обходился впятеро дороже масляного. Видимо поэтому широкого распространения в столице уличное газовое освещение еще долго не имело: так, в 1845 году было только 400 газовых фонарей. Зато вовсю начали освещаться газом магазины, лавки, учреждения и квартиры.

С появлением еще одного занявшегося этим делом общества количество газовых фонарей в городе постепенно стало увеличиваться. Но даже и в 1905-м Дума обсуждала вопрос о том, где взять денег на освещение газом многих и многих улиц Петербургской и Выборгской стороны…

Ночь, улица, фонарь…

Одна позабытая теперь писательница М.М. Марьина, вспоминая Петербург еще 1860-х годов, с восторгом писала о столице начала века XX – с ее «усовершенствованными автомобилями, ярким электрическим освещением улиц, домов и магазинов, непрерывно быстро движущимся трамваем» и даже «автоматическими ресторанами»…

Но вот снимок как раз из этих замечательных времен технического прогресса. Столичные задворки: узкая улица с низенькими серенькими домами, на одном из них вывеска «Трактиръ». «Маршрутное такси» того времени – извозчичьи сани с табличкой на задке «ОХТА-ПОРОХОВЫЕ. № 3» (а на разбитой булыжной мостовой и снега-то не осталось)! Фонарь с указателем «Остановка вагоновъ» – конка все-таки туда добралась…

Фонарь, между прочим, керосиновый. Их на 1 января 1914 года в столичном Санкт-Петербурге насчитывалось 3731. Этой цифре можно смело доверять, подсчет делал техник отдела по освещению столицы Г.Л. Семенович.

Опыты по освещению городских улиц «минеральным маслом», то есть керосином, начались у нас в середине XIX века. Занимались ими сразу четыре конкурента: Общество минерального масла, американец Шандор, купец Берман и Торговый дом «Нобель». Они и установили в декабре 1862 года первые керосиновые фонари – по десять от каждой фирмы, для испытания. Именно в ходе тех испытаний и родилась всем нам знакомая бытовая «единица» света – за нее была принята четвериковая стеариновая свеча, изготовлявшаяся на Невском заводе (как объясняет ее название В.И. Даль в своем словаре, таких свечей шло четыре на фунт веса).

Самый большой керосиновый фонарь светил, как 10,5 стеариновых свечей, вдвое сильнее спиртового, не говоря уж о масляном. Естественно, что он прижился в столице, может, даже и слишком: перед первой мировой войной керосиновых фонарей на улицах было больше, чем электрических.

В январе 1914 года «Петербургская газета» писала: «На многих улицах столицы, несмотря на интенсивное трамвайное движение, мерцают газовые и керосиновые ночники… Явилось предположение устроить на таких улицах электрическое освещение и совершенно упразднить газ и керосин».

Дума даже ассигновала 4000 рублей на соответствующий проект. Впрочем, осуществление его задержала война. Так что главным столичным «осветителем» в те времена по-прежнему оставался фонарщик, переходивший от фонаря к фонарю и в нужный час его зажигавший или гасивший. Вот так он выглядел – специально был запечатлен когда-то для серии «Петербургские типы»! А отчет о деятельности комиссии по надзору за освещением за 1910 год сохранил для нас любопытную информацию. Только за зажигание и тушение керосиновых фонарей в том году фонарщикам было уплачено 16 242 рубля 95 копеек, да на спички они получили 451 рубль 01 копейку – эта статья расхода так и называлась: «спичечные». А самого керосина ушло на 122 868 рублей 27 копеек. Отмечено, что трата эта для не очень богатого городского бюджета значительная!

Кстати, осветительный сезон и в старину длился столько же, сколько и нынче: всего-то и перерыву – с середины мая до середины июля…

В свете «бальной люстры»

Была на дворе весна всего-навсего 1848 года, когда «Литературная газета» объявила читателям: «Слух носится, что на зиму Петербург осветится электрическими фонарями». Слух этот так и остался слухом, но через полтора года некоторым петербуржцам все-таки довелось увидеть замечательный «солнцеобразный» свет… В последний день 1849 года, за час до полуночи, на башне Адмиралтейства зажегся электрический фонарь.

«Адмиралтейская площадь, – сообщала «Северная пчела», – более нежели до половины освещена электрическим светом… по всему фасу Адмиралтейства». Правда, лучи его не достигали ни Невского проспекта, ни Гороховой, и увидели новое освещение только те из жителей столицы, которые оказались поблизости. То была проба. И понадобились годы, чтобы электричество начало свое постепенное, не очень скорое вхождение в жизнь северной столицы.

«Вчера, 17 января, в средней комнате магазина белья Жюля Флорана на Б. Морской происходило первое практическое применение изобретенного г. Лодыгиным способа…» – писал в 1875 году «Голос».

Три лодыгинских лампы соревновались там с восемнадцатью газовыми рожками и победили, так что потом по примеру Жюля Флорана многие петербургские модные магазины и лавки стали заводить у себя электрическое освещение.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников"

Книги похожие на "Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников"

Отзывы читателей о книге "Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников", комментарии и мнения людей о произведении.