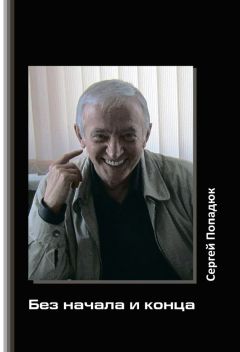

Сергей Попадюк - Без начала и конца

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Без начала и конца"

Описание и краткое содержание "Без начала и конца" читать бесплатно онлайн.

Профессиональный «искусстволог», автор монографий и более полусотни научных статей о русской архитектуре нашел возможность адекватного самовыражения (а значит, и самопознания) в форме дневника. Повседневная жизнь человека второй половины XX – начала XXI века предстает со всей возможной для этой формы раскованностью, полной, до конца, откровенностью. Поиск своего места в жизни, становление в профессии, воспоминания, самоанализ – судьба строится посредством текста. Дневниковые записи служат стержнем, на который нанизываются наброски разных жанров: рассказы, повести, очерки, анекдоты, исторический экскурс, философские, моральные, культурно-эстетические эссе… Сиюминутные впечатления, привязанности, страсти сопровождаются характерными для поколения «последних шестидесятников» размышлениями о свободе, истине, любви, искусстве, товариществе и о происходящих в стране событиях. Читатель, интересующийся историей, литературой, живописью, психологией, гуманитарными аспектами науки, найдет здесь немало поводов согласиться или поспорить с автором.

– Золотые руки! – кричал Николай Маркович, взявший на себя роль гида. – Дом этот кто построил? Он построил! Печь! Вы такой нигде не найдете, ни одному печнику так не сложить. По всей деревне печи – его работы. Он у нас и столяр, и плотник, и токарь, и механик… Саш, ты кем начинал-то, сапожником?

– Сапожником, так, – подтвердил Левша.

– Вот! А теперь – что хочешь… В четыре утра прибегают с автобазы: двигатель отказал! Встает, идет и все налаживает. В район новую технику привозят – кому осваивать? Опять Сашку зовут, специально самолет за ним посылают. Кому чего надо – все к нему. Он все может. Ведь все можешь, Саш?

– Так, так, – согласился недослышавший Левша.

– Вот! И притом – неграмотный мужик! В чертежах не разбирается… А покажите ему ракету космическую, и он лучше сделает. Правда, из дерева… Но летать будет. Такой глаз у человека. Посмотрит – и сразу поймет. Валенки катать – пожалуйста! Видели шерстобойку-то? Сколько ты, Саш, ночей над ней просидел?

– Валики центровать трудно было, – признался Левша, – чтобы их не било при вращении.

– А тяжело это – валенки катать? – спросил Игорь.

– Тяжело не тяжело, – вздохнул Левша, – но усталостно.

– Валенки – это у нас древний промысел, старинный, – пояснил Николай Макарович. – Теперь-то забылся, конечно. А бывало, целые артели от нас уходили, назывались – жгоны. Всю Сибирь валенками заваливали. И язык у них был особый, жгонский. Вот, например, хлеб по-ихнему будет кинда. Так и говорили: троить кинду. Хлеб, значит, кушать. Мне дед мой рассказывал, он сам из них был, из жгонов. Валенки они называли —упо́ки. Значит, валенки делать – этоупоки жгонитъ. Так, Саш?

– Так, так…

– Что же еще-то? Перезабыл я… Ага, вот еще словечко было – ули́сто. Богато, значит. Или вот, например, убежать. Ухлыть по-ихнему. Как-то они называли плохую работу… Не помнишь, Саш? Если, например, заказчик обидит чем-нибудь жгонов, они ему закатают в шерсть вареную картошку, получается – валенок как валенок, а дня через три расползается. Как же это называлось?

– Еро́нитъ на шпик, – неожиданно подсказал сын Левши, паренек лет пятнадцати, такой же остроносый и взлохмаченный, как отец, и так же внимательно и тревожно переводивший взгляд с одного собеседника на другого.

– Прошу гостей к столу – пригласила хозяйка, коренастая смешливая женщина, с гордостью смотревшая на мужа.

…Когда мы, сильно пошатываясь от подкрашенного чаем самогона, шли в темноте обратно, я наклонился к Николаю Макаровичу и тихонько спросил у него:

– Ну а сами-то вы как относитесь к Солженицыну?

Николай Макарович даже крякнул.

– Как, говоришь? Ну что тебе ответить? Сам понимаешь… Здорово, Толя, – ответил он на приветствие позднего прохожего. – В общем, я так скажу: свое время он выразил верно. Свое, понял? Вот тебе и весь ответ.

1975

14.01.1975. Падает, падает снег.

Голые, черные ветки.

И только надломленная летом веточка вишни перед окном нашей кухни несет пожухлые, сморщенные листья, на которых оседают мохнатые сугробики.

А когда придет оттепель с ветром, эта веточка будет раскачиваться и греметь листьями.

Фиолетовое облако

Я так и вижу перед собой эту сцену (хотя детали ее, понятно, скрываются от меня в тумане). Я вижу, как повозка, запряженная двумя быками, останавливается у пограничного поста на берегу притока Вэйхэ в предгорьях Циньлин-Шаня. Граница государства Чжоу: голо, безлюдно. Шаткий висячий мост переброшен над рекой. Приезжий, выйдя из повозки, складывает руки за спиной и смотрит на противоположный берег, на далекие, едва видные в дымке горы. Он маленького роста, тщедушный; широкие, свисающие с плеч одежды, раздуваемые безудержным на просторе ветром, только подчеркивают бесплотность тела. Жидкие пряди усов в углах рта шевелятся от ветра. Глаза внимательны и отрешенно-спокойны.

Начальник заставы плавной походкой приближается к нему и принимает подорожную. Повозку он углядел еще издали, когда она только появилась с востока, со стороны старой запустевшей столицы Хао, и сразу отметил странность: сопровождающее повозку фиолетовое облако. Сам приезжий тоже странен. Облик его явно не соответствует крестьянской запряжке. Но и на чиновника не похож: просторный халат неопределенного цвета, деревянные сандалии… Ни бамбукового веера, ни веничка из лосиного хвоста, ни шапочки. И совершенно седой, хотя и не старый.

– Туда? – спрашивает начальник заставы, махнув рукой за реку. – Зачем? Наших там уже нет, только кочевники.

Приезжий молчит, и начальник мысленно прикидывает: за горой Высокая Защита, если повернуть направо, к северо-западу, через 420 ли будет гора Ми, исток реки Данынуй, а если повернуть налево, к юго-западу, через 400 ли достигнешь горы Куньлунь; дальше, к западу, на расстоянии 350 ли, находится Нефритовая гора, где в своем дворце из драгоценных камней на берегу Яшмового пруда живет Хозяйка Сиваиму. Туда, что ли? Начальник заставы меняет тактику. Почтительно, как младший старшему, он задает вопрос о причинах, побудивших главного хранителя государственных архивов сбросить шапку чиновника и покинуть столичный город Ло. Приехавший отвечает кратко, но вежливо. В этих немногословных ответах слышится, однако, нечто такое, что офицер взглядывает на бывшего чиновника с удивлением. Теперь он задает другие вопросы – не по службе; что-то новое в нем, то, о чем он понятия не имел, заставляет его задавать их. Приехавший отвечает просто, легко, каждый ответ звучит исчерпывающе и все же вызывает следующий вопрос. Они уже медленно идут по берегу, не замечая, как удаляются от пограничного поста, – офицер и Учитель; ветер треплет их одежды.

То, что говорит бывший чиновник, поражает офицера неведомой безграничной свободой, но при этом он с удивлением чувствует, что эта свобода – в нем самом и всегда была с ним, только забылась, а теперь будто отдернута в душе какая-то завеса, скрывавшая давно знакомое.

– Ходить, не ведая куда, останавливаться, не ведая зачем, сжиматься и разжиматься вместе со всеми вещами, плыть с ними на одной волне, – слышит офицер. И он продолжает задавать вопросы, помогая шире и шире отдергивать завесу. И постепенно начинает понимать, что, хотя спрашивает он о разных вещах, хотя собеседник каждый раз отвечает точно на поставленный вопрос, говорит он, в сущности, об одном. К этому одному сводит приезжий все, о чем бы ни спрашивал его офицер, все, о чем он мог бы спросить, даже если бы спрашивал тысячу лет. Проще некуда, но запомнить, пересказать невозможно: оно возникает и существует помимо слов, слова сами по себе не имеют значения.

– Мои слова очень легко понять, им очень легко следовать, – говорит тот, кого офицер уже называет про себя Старцем (лао-цзы). – Но Поднебесная не может понять их…

И тогда офицер осторожно спрашивает о записях. Ведь если в школах, говорит он, долбят наизусть «Лунь юй», если вся Поднебесная живет, сверяясь с этими текстами…

– В Поднебесной, – возражает собеседник, – нет ничего, что можно было бы сравнить с учением, не прибегающим к словам, и пользой от недеяния.

Офицер смотрит на него. Он понимает, что настал его звездный час, что случай столкнул его с великим, единственным мудрецом, даожэнем, и что он последний, кто видит и слушает его; вот сейчас Старец уйдет на запад, в пустоту, исчезнет навсегда, растворится в этой Великой пустоте, на пороге которой несет свою службу скромный начальник самой дальней пограничной заставы, и из миллионов жителей приходящего в упадок, разваливающегося государства он, этот офицер, – единственный, кто держит в своих руках будущее. Он понимает все это и потому говорит почтительно, но твердо. Собеседник вежливо наклоняет голову. Он – как капля, стекающая по стеклу, как поток, журчащий в береговом тростнике, как ветер, пригибающий этот тростник. Они возвращаются к мосту, и здесь, в караульном помещении, в окружении сменившихся с поста солдат, бывший чиновник Ли Дань, опустившись на циновку, макая расщепленную палочку в тушь, мелкими иероглифами записывает свои знаменитые пять тысяч слов – сгусток учения, которому суждено пережить века, – учения о естественном пути вещей.

Ли Дань передает записи офицеру и, раскланявшись, выходит из караульного помещения. Он садится в повозку, повозка трогается с места и медленно вкатывается на висячий мост, подрагивающий под порывами ветра. Начальник пограничной стражи смотрит ей вслед. Повозка ползет по прогибающимся мосткам над быстрой мутной водой. В повозке сидит Лао-цзы, мыслитель, каких мало в истории. Повозка въезжает на противоположный берег и скрывается в фиолетовом облаке.

* * *Может быть, было не так. Наверняка было совсем не так, как я себе это вообразил40. Не в этом дело. Может быть, офицер задним числом, по памяти, сам записал то, что запомнилось ему из разговора с Ли Данем. Может быть, пограничники потребовали у отъезжающего за границу чиновника уплаты какой-нибудь пошлины, и он, чтобы отвязаться, оставил им свои записи. Может быть, как считают некоторые историки, вообще ничего не было, и трактат о дао и дэ написан не Лао-цзы, а кем-то другим. Дело не в этом.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Без начала и конца"

Книги похожие на "Без начала и конца" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Попадюк - Без начала и конца"

Отзывы читателей о книге "Без начала и конца", комментарии и мнения людей о произведении.