Наталья Богатырёва - «В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников."

Описание и краткое содержание "«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников." читать бесплатно онлайн.

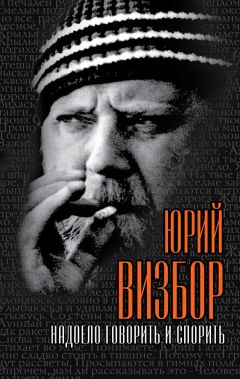

Издание посвящено одному из самых ярких периодов истории МГПИ-МПГУ – 1950–1960-м годам ХХ века. Это время, когда в институте учились Ю. Визбор, П. Фоменко, Ю. Ким, А. Якушева, В. Лукин и другие выдающиеся представители современной литературы, искусства, журналистики. Об истоках их творчества, о непростых судьбах рассказывается в этой книге.

А вот песен Ю. Ким в институте почти не писал: «Я сочинял их, просто чтобы не отстать от этого повального увлечения, посмотреть, что я в этой области умею, но не всерьёз, а просто так, побаловаться. И я все пять лет пробаловался в этом жанре. Ни одной серьёзной песни. Упаси Боже, после Визбора что там было делать!»[38]

То, что Ю. Ким самокритично называл ёрничеством и дурачеством, было весьма талантливым: и «Шванке», и «В лесничестве», и «Кучер Афонька»… Но правильно подметил В. Коржиков, что этот дух весёлого ёрничества мог появиться только после 56 года. До этого осмысление жизни было более трагичным, по крайней мере, у самого Коржикова…

Ю. Ким, Б. Окуджава, 70-е гг.

Песни, которые сделали Юлия Кима популярным автором-исполнителем, родились уже после института, на Камчатке. До 1990 г. в МГПИ существовала система распределения молодых специалистов в школы, которые нуждались в учителях. А нуждались школы в учителях всегда. В 50-е годы выпускники МГПИ разъезжались по городам и весям нашей необъятной страны: в аулы Кавказа, глухие деревни Алтая, маленькие города Сахалина. Кто-то по своей воле, с романтическим энтузиазмом, кто-то скрепя сердце. Ю. Ким вспоминал, что процедура распределения носила полурепрессивный характер. Студентов, не желавших покидать столицу, пугали невыдачей диплома. «В коридорах раздавались слёзы и стоны истязаемых. Поэтому, когда я с лёгкой душой сказал: «Я – на Камчатку», – начальство наперебой стало жать мне руки, и случись тут под рукой орден Ленина, наградили бы сию же минуту. А мне и в самом деле хотелось куда-то вдаль, а дальше Камчатки была только Америка, но туда ещё не пускали».[39] Вернувшись после распределения в общежитие, Ю. Ким сочинил первую свою песню о Камчатке – «Рыба-кит» (1959 г.). Она и «Губы окаянные» вошли в фильм о бардах – «Семь нот в тишине».

Годы, проведённые на Камчатке, Юлий Ким вспоминает как счастливейшие годы своей жизни. «Я с наслаждением вспоминаю работу в школе, потому что мне это удавалось… Я это делал вдохновенно. Не менее вдохновенно, чем сочинял песни». А сочинял Ким много, в основном для организованного им школьного ансамбля «Рыба-кит», который прославил посёлок Анапку, играючи завоёвывая призы на конкурсах художественной самодеятельности. Вот тогда и появились хиты «Капитан Беринг», «Тундра моя», «Тумгутум» – песни, в которых запечатлён суровый и романтичный быт моряков-камчадалов. Зазвучали уморительные, остроумные песни для других «капустных» композиций – «Колька-хулиган», «Двоечная песенка», «Хулиганская». Какое прелестное поэтическое озорство, проказливость – но в границах художественного вкуса, здравого смысла и иронии:

«А ты, пионер, не спи, глаз не закрывай, ты меня воспитывай!» («Колька-хулиган»)

«Навострите ваши уши, дураки и неучи! Бей баклуши, бей баклуши, а уроки неучи!» («Двоечная песенка»).

Вот тогда-то, сочиняя сценарии для своих музыкально-драматических постановок, Ю. Ким, по его признанию, и начал «втягиваться в театр как в искусство». Ведь преподавание – «дело, театральное отчасти: всё-таки всё время на публике» В песнях для школьной самодеятельности оттачивался его талант стилизатора.

Ю. Ким, М. Ким на встрече в МПГУ

Вернувшись в Москву, Ю. Ким стал работать учителем в школе № 135 (туда ему помог устроиться Ю. Ряшенцев). И там его творческая энергия снова вызвала к жизни литературно-музыкальные композиции. Для одной из них – шуточного военного парада к 150-летию Бородинской битвы – Ю. Ким сочинил песню «Гренадеры» (1962 г.). Но школьники встретили идею без энтузиазма, и Юлий Черсанович «махнул на них рукой и досочинил остальной парад для собственного удовольствия. Получилась небольшая апология пьянства и разврата. Зато она помогла мне дебютировать в кино». «Гренадёров» взял в свой фильм «Улица Ньютона, дом 1» режиссёр Т. Вульфович и попросил Ю. Кима написать ещё одну – это была «Фантастика-романтика» (1963 г.). В фильме её исполняют юные Ю. Ким и Ю. Коваль.

Потом была физико-математическая школа-интернат № 18 при МГУ, созданная под патронажем академика А. Колмогорова, – «специальное заведение для молодых гениев». «Я, признаться, не очень рассчитывал, что гении пойдут со мной петь и плясать подобно простодушным камчадалам, – и ошибся: гении очень даже пошли, и все три года, что я пробыл в школе, с большой охотой оглашали сцену, и свою, и университетскую, сочинёнными мною звуками. Тут я разошёлся, песенные наши представления вполне походили на настоящие спектакли, в которых были все элементы мюзикла».[40]

Учительствовал Юлий Черсанович без малого 9 лет. И покинул школу не по своей воле. Причиной тому была правозащитная деятельность, которой Юлий Ким серьёзно занялся в 1963 году, и его песни, критикующие современную ему действительность (Ю. Ким начал выступать с концертами примерно с 1962 года).

Марк Розовский, давний товарищ Кима, поставивший его пьесу «Золотой тюльпан Фанфана» на сцене своего театра «У Никитских ворот», говорил: «Показательна сама судьба Юлика, связанная со святым диссидентским движением в России. Рядом с именами Павла Литвинова, Натальи Горбаневской, Ильи Габая, Ларисы Богораз, Анатолия Марченко – людей, которые составили цвет духовной жизни России, – вполне закономерно будет звучать имя Юлика Кима».[41]

Ю. Ким говорил, что к диссидентству его подтолкнула встреча Н. Хрущёва с творческой интеллигенцией 8 марта 1963 года, когда генеральный секретарь ЦК партии «выступил с идеологическим разносом» повести И. Эренбурга «Оттепель» и очерка В. Некрасова «По обе стороны океана». «Я служил тогда в 135-й московской школе и должен был давать в своём любимом 10 «А» «Поднятую целину». Тему урока – «Образ Давыдова и Нагульнова» – нужно было обсудить с ребятами. Я засучил рукава и обсудил. Все 45 минут это был мой гневный монолог. Они восторженно молчали и соглашались. После урока я решил написать что-то более общее».

Афиша концерта в Америке

Так появилась «Весенняя песенка» (1963 г.) – увесистый камешек в советско-казарменный огород. С этого момента Юлий Черсанович регулярно «начал откликаться на глупости и гадости режима». В «Весенней песенке», написанной эзоповым языком – излюбленный приём шестидесятников! – закодированы события общественной жизни, которые отрезвили и встревожили опьянённую оттепелью интеллигенцию. Практически каждое слово в диссидентских песнях Кима для современных молодых читателей требует комментария – их Юлий Черсанович поместил в конце книги «Сочинения» (М, «Локид», 2000).

«Среди неба ясного грянул первый гром, всё кипит и пенится, как будто старый ром» – намёк на выступление кинорежиссёра М. Ромма против ужесточения цензуры и идеологического давления на представителей творческих профессий. Его речь широко была распространена в Самиздате. Ю. Ким использует свой любимый художественный приём – игру слов, тем самым добиваясь не только комического, но и сатирического эффекта. А песня приобрела политический подтекст.

«Весенний шум, зелёный шум идёт себе, гудёт, как сказал Некрасов – да не тот!» – жизнь подбросила Киму удачную параллель между поэтом-демократом 19 века и писателем-диссидентом середины 20-го.

«Ах, какое времечко, не времечко – мечта! Как раскукарекались повсюду кочета! Ведь такого пения, какое на дворе, я не слышал даже в октябре!» В студенческие годы Ю. Ким от души покритиковал роман В. Кочетова «Братья Ершовы». К той своей рецензии студент-филолог подошёл хоть и с изрядной долей язвительности, но серьёзно: всё-таки роман! Теперь певец рабочего класса удостоился лишь пренебрежительного «кочет». Вещи названы своими именами – лапидарно, беспощадно и по самой сути. «Против формалистов, сионистов и проныр пусть ведёт нас новый-новый-новый мир!» В этих строчках отражено противостояние двух журналов, кочетовского «Октября» и «Нового мира», а шире – двух мировоззренческих позиций: реакционной и либеральной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников."

Книги похожие на "«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Богатырёва - «В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников."

Отзывы читателей о книге "«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников.", комментарии и мнения людей о произведении.