Павел Милюков - Из тайников моей памяти

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Из тайников моей памяти"

Описание и краткое содержание "Из тайников моей памяти" читать бесплатно онлайн.

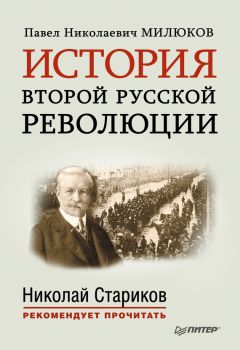

Политик и ученый, публицист и государственный деятель, Павел Николаевич Милюков был одной из ключевых фигур отечественной истории начала ХХ века. Основатель и лидер конституционно-демократической (кадетской) партии, министр иностранных дел Временного правительства, один из вдохновителей и руководителей Белого движения…

История жизни Павла Милюкова в его воспоминаниях стала фоном, на котором разворачиваются события, драматически изменившие судьбу России. Деятельность различных политических партий и движений, портреты выдающихся современников П. Милюкова и его размышления об их месте и значении в истории страны формируют документ, ценность которого для понимания событий того времени неоценима.

Я очутился в большом барском имении княгини Долгорукой (отличать от линии Долгоруковых, к которой принадлежал мой друг). Престарелая владелица имения была вдовой кн. Василия Долгорукого, бывшего министром юстиции при Александре I. Она сохраняла все традиции и права кавалерственной дамы и у себя дома держала соответственный этикет. Если я не знал – и не понял этого сразу, то мог сделать вывод о моем собственном положении из того, что многочисленные слуги дома считали меня «своим», в отличие от господ. Я и это не сразу заметил, так как привык обращаться запросто со всеми. Кроме того, действительно, положение несколько маскировалось присутствием в имении семьи Левашевых, к которой я и был, собственно, приглашен в качестве учителя их сына, мальчика лет девяти, очень милого и мягкого по натуре. С ним мы быстро сдружились, и он очень привязался ко мне. Помимо уроков мы постоянно с ним гуляли – это уже не входило в мои обязанности – и вели самые разнообразные беседы. Его мать была тоже очень мила со мной; на меня производило впечатление, что она была несколько придавлена суровым характером мужа, военного, человека очень жестокого в обращении. Кроме меня в семье были две компаньонки-учительницы: дебелая француженка, приживалка по типу, и аккуратная немка, с которой мы часто играли в шахматы. Маленькую девочку, сестру моего ученика, тщательно оберегали от всякого соприкосновения со мной; это, очевидно, входило в этикет дома.

Все шло, таким образом, благополучно – до одного случая. Обедали и пили чай Левашевы и я наверху, в апартаментах княгини. Там этикет выдерживался особенно строго. По утрам туда привозили со станции московские газеты. Долго не думая, я как-то за чаем взял и развернул одну из газет. Княгиня вскипела, вырвала у меня листок и закричала, что никто не имеет права трогать газеты раньше нее. Я промолчал, допил свою чашку, встал и ушел. В нижнем этаже мне была отведена большая проходная комната, которая считалась моею. Я не только отказался вернуться наверх, но заявил, что впредь уроки, так же как и мой завтрак и обед, должны быть перенесены ко мне вниз, иначе я немедленно уезжаю. Княгиня должна была переломить свой гнев, – вероятно, не без участия Левашевых; мои уроки и прогулки с мальчиком продолжались до конца сезона. Мать мальчика и компаньонки, ко мне благоволившие, рассчитывали, что наши занятия будут продолжаться и в Москве. Но тут, очевидно, княгиня настояла на своем, и после переезда семьи (я уехал вперед) мне был объявлен «расчет». Надо сказать, что вопреки пышному tenue (этикет) фамилии он выразился в очень скромной цифре. Я не протестовал, но помочь своим из этих денег не мог, и главная цель моей первой и единственной «кондиции» не осуществилась.

Я, однако, никак не могу пожаловаться на проведенное лето 1879 года. Не говоря уже о дружеских отношениях с мальчиком, который лет двадцать спустя отыскал меня и пришел, в военной форме, благодарить за прошлое, – я воспользовался досугами, чтобы привести в порядок свои мысли на главную интересовавшую меня тему. Я написал там целую тетрадь, посвященную моей собственной конструкции исторического процесса, и считал свои выводы важным и оригинальным шагом вперед в «философии истории». Во всяком случае, это был важный шаг в развитии моего собственного взгляда на историю человеческой культуры. Теперь, задним числом, я вижу, что это был вывод из всех предыдущих размышлений, изложенных кусками, с их внутренними противоречиями, в предыдущих частях этих воспоминаний. К сожалению, и эта тетрадь потеряна.

Я должен здесь вернуться к последнему из впечатлений, не изложенному выше, которое дало толчок к созданию моей собственной конструкции. Это было за год перед тем, летом 1878 года. Я уже говорил о моих посещениях семьи Вс. Ф. Миллера и его друзей.

Из них самым выдающимся и знаменитым был Максим Максимович Ковалевский, сдружившийся с Миллером на их общей работе над кавказским материалом, собранным, главным образом, среди осетин. На долю Миллера здесь выпала часть лингвистическая, на долю M. M. Ковалевского – часть социологическая. У M. M. Ковалевского была огромная библиотека, и когда проф. Виноградов рекомендовал нам на лето книги для чтения по средневековой истории, я обратился за этими книгами к Ковалевскому. Он снял с полок том Waitz’a и книгу Sohm’a, a потом спросил: «А читали ли вы Огюста Конта?» Я ответил, что знаю Конта только по изложениям и охотно познакомился бы с оригиналом «Позитивной философии». Он тогда вручил мне толстый третий том «Курса», в котором Конт переходит от математической и натуралистической части к исторической и развивает свое учение о трех стадиях всемирной истории, теологической, метафизической и позитивной. Добросовестность требует признать, что Вайц и Зом так и остались у меня нечитанными, но в Конта я вцепился и не только прочел весь толстый том, но и подробно сконспектировал интересовавшую меня часть. Этот конспект я и взял с собой на «кондицию» вместе с несколькими другими книгами, нужными для изложения своей теории.

Едва ли я усвоил себе на Кавказе книгу Данилевского, чтобы опираться на нее, но при всем моем преклонении перед Контом мое основное возражение против него совпало с позицией Данилевского, и в последнем издании «Очерков» я признал это. Я принял прохождение истории через три стадии за доказанное, но каждой национальной истории, а не истории всего человечества.

Другими словами, у меня каждый отдельный национальный организм (я ввел в свою теорию и понятие «организма») проходил в своем развитии все три стадии. Не помню, прочел ли я уже тогда (по книге Стасюлевича) изложение теории Вико с его тремя стадиями – богов, героев и людей – деление, так напоминающее основную идею трилогии Вагнера. Но этот же смысл тройного деления я положил в основу своей теории. Только тогда, во-первых, становилось возможным сравнение историй нескольких национальных организмов и, следовательно, выведение из этого сравнения общего социологического закона. Теория Конта, суженная до этих пределов, допускала научное обоснование. Во-вторых, однако, надо было допустить, вопреки общепринятой теории бесконечно поднимающегося вверх прогресса, понятия чередования наций: начало, середину и конец истории каждой из них. Всемирно-историческая точка зрения, как недоказуемая, отодвигалась при этом на второй план и отходила в «теологический» период науки.

Не в этом, однако, состояло то, что я считал оригинальным в своей теории. Тогда ведь бредили точными науками, предпочитая естественные науки гуманитарным. Я упоминал, что даже лингвистику хотели возвеличить, переводя ее из второго отдела в первый. И я стал искать для теории трех стадий естественно-научного обоснования. Я находил его в смене не только идеологий, но самых человеческих типов в процессе их развития. Ходячая терминология говорила же о детстве, зрелости и старости народов. Я хотел обосновать эти стадии картиной физиологической и психологической смены человеческого организма. Мне помог тут Рибо, книги которого я взял с собой. Человеческая психика представлялась ему в виде тройного спектра воли, чувства и мыслей, – всегда единого, но с преобладанием той или другой части спектра. Если можно было отсюда перейти к объяснению разных темпераментов у людей, то отчего не объяснить тем же преобладанием то того, то другого психологического элемента разные стадии исторического процесса? И я решил, что психология дикаря должна отличаться стадией преобладания воли, вследствие немедленной передачи ощущений вазочувствительного нерва в вазомоторный. Рефлекс должен был быть немедленный: отсюда отсутствие влияния задерживающего центра в психологии дикаря. Затем, по моей схеме, наступал период, когда реакция воли задерживалась окраской чувства: этого рода психологию я находил соответствующей среднему веку, – преобладания чувства, через который проходил каждый народ. Наконец, максимум влияния задерживающего центра, при ослаблении элемента воли и чувства, должен был выражаться в действии мысли, «убивающей действие», по Гамлету. Это период старости нации.

Затем я начинаю искать подтверждений в эволюции типов культуры, литературы, искусства у каждого народа. Древнейшую стадию преобладания двигательных центров и немедленной реакции вовне я находил в психологии действия, в фольклоре, в эпосе; вторую стадию изображал средневековый романтизм; третью – развитие науки и философии. На этом отделе работа остановилась – не только с окончанием моих вакационных досугов, но и потому, что для изложения этой последней части, особенно стадий искусства, я находил себя недостаточно подготовленным. И всю свою попытку социологической конструкции исторического процесса я решил оставить про себя, сознавая не только ее незаконченность, но и ее противоречие с общепринятыми представлениями.

Особенно это касалось учения о циклах, о corsi e ricorsi (вечный круговорот в истории человеческих обществ) Вико, которое в моей теории неизбежно противопоставлялось ходячей аксиоме бесконечного прогресса. Самая идея прогресса в моей концепции как-то стушевывалась, уступая место социологическому закону; с другой стороны, она оставляла совершенно в стороне объяснение филиации народных организмов во всемирно-историческом процессе. Самое понятие «всемирно-исторического» некуда было поместить, раз для каждого отдельного национального организма наступал конец, и другому организму надо было начинать весь процесс сначала. Все это меня чрезвычайно смущало, заставляло признавать пробелы в схеме и считать самую схему не окончательно доказанной. Затруднение еще увеличивалось тем, что мое увлечение Контом стало известно, и меня стали считать – иные, быть может, и до сих пор считают – присяжным «контистом». Название «позитивиста» подходило бы больше, так как у Конта я взял не столько его схему, сколько его научное направление. Я уже и тут внес оговорку, упомянув о моих занятиях «критической философией» и теоретико-познавательными вопросами. Но эта оговорка для большинства осталась незамеченной, тем более что в дальнейшем мне пришлось защищать позицию «позитивизма» против «метафизики». Но об этом придется говорить потом.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Из тайников моей памяти"

Книги похожие на "Из тайников моей памяти" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Милюков - Из тайников моей памяти"

Отзывы читателей о книге "Из тайников моей памяти", комментарии и мнения людей о произведении.