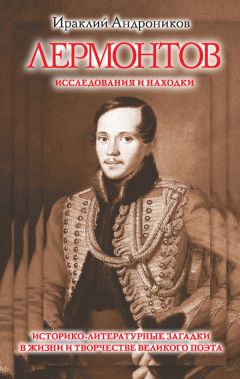

Ираклий Андроников - Лермонтов. Исследования и находки

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Лермонтов. Исследования и находки"

Описание и краткое содержание "Лермонтов. Исследования и находки" читать бесплатно онлайн.

Ираклий Андроников – известный писатель и литературовед, выступавший со сцены и телеэкрана со своими «устными рассказами», героями которых были великие представители русской культуры прошлых лет и выдающиеся современники.

Изучению биографии и творчества М.Ю.Лермонтова Андроников посвятил всю жизнь, обнаружив поистине уникальные и сенсационные материалы. Если вам интересно узнать неизвестные страницы жизни поэта, заглянуть глубже в историю того времени, не ограничиваясь общеизвестными фактами, книга «Лермонтов. Исследования и находки» – для вас.

Разговоры об Отечественной войне возникали по любому поводу, рассказы перемежались расспросами. И в избранной Лермонтовым поэтической форме нет ничего натянутого. Это – разговор поколений. Но в стихотворении «Бородино» этот обыкновенный диалог поднят до великого обобщения. Ибо между поколениями пролегла незримая грань: старшее мужало в огне Отечественной войны, младшее, разбуженное громом декабрьского восстания, с юных лет слышало о цепях, изгнаниях, казнях и, мешая мечты о вольности со слезами, привыкало таить горькое сознание, что времена, полные славы и великих подвигов, – в прошлом. Отсюда и лермонтовский упрек своему поколению: «Богатыри – не вы», о котором писал Белинский.

Как подумаешь, сколько мыслей и сколько народного опыта воплотилось в девяноста восьми строках лермонтовского стихотворения! И сколько пошло от него! Не много можно насчитать во всем мире стихотворений, которые составили бы собою звено в развитии национального чувства и национальной литературы. И то, что «Бородино» ничуть не утратило ни своей поэтической новизны, ни верности взгляда на ход исторических событий, служит, пожалуй, высшим свидетельством народности этого краткого и одновременно грандиозного по масштабам изображения.

При этом важно иметь в виду, что современниками «Бородино» воспринималось не отдельно, само по себе, а на широком фоне исторических описаний, поэтических прославлений и журнальной полемики.

По существу, события 1812 года снова обрели злободневный смысл с начала 30-х годов, когда затяжные неудачи Николая I в Царстве Польском выявили слабость военного руководства, и все чаще стало вспоминаться имя Кутузова и события великого прошлого.

Открытие Александровской колонны в 1834 году – желание правительства приписать народный подвиг императору Александру, который мешал добывать победу; приближение двадцатипятилетней годовщины Бородина; широкое обсуждение заслуг Кутузова и Барклая-де-Толли, которым собирались соорудить в Петербурге памятники перед Казанским собором; появление военно-исторических трудов Дениса Давыдова, С. Глинки, А. Михайловского-Данилевского, мемуарной литературы – все это отразилось в поэзии, вызвав в 1835 году гениальный отклик – стихотворение Пушкина «Полководец». Великий поэт воскрешал личность и трагическую судьбу Барклая-де-Толли, необоснованно в ходе войны обвиненного в измене отечеству, «испившего до дна чашу самых горьких незаслуженных испытаний»[208] за то, что медлил дать Наполеону решительное сражение.

Этот панегирик забытому полководцу вызвал в печати резкие возражения. Пушкин был обвинен в намерении оскорбить память Кутузова. Печатая в конце 1836 года в своем «Современнике» «Объяснение» по поводу «Полководца», Пушкин воздавал хвалу «спасителю России» Кутузову и в то же время защищал свое право с сочувствием говорить о Барклае. Заканчивал Пушкин это выступление стихотворением, обращенным к Кутузову, написанным еще в 1831 году:

Перед гробницею святой

Стою с поникшею главой…

Говоря о Барклае как о высокопоэтическом лице в русской истории, Пушкин не противопоставлял его Кутузову, ибо отчетливо сознавал, что только Кутузов мог предложить сражение у курганов Бородина, затем «отдать Москву» и «стать в бездействии на равнинах Тарутинских», ибо Кутузов «облечен был в народную доверенность, которую так чу́дно он оправдал»[209]

Ответ Пушкина вызвал новые нападки: «Северная пчела» выступила с официозно-монархическим опровержением. От имени «отдаленных потомков» Булгарин утверждал, что «великие мужи могут совершать великие подвиги только при великих государях…»[210].

Примерно в это же время Лермонтов написал стихотворение, остававшееся ненапечатанным в продолжение почти сорока лет. В свое время я увидел в нем отклик на стихотворение Пушкина «Полководец» и журнальные споры вокруг имени Барклая-де-Толли:[211]

Великий муж! здесь нет награды

Достойной доблести твоей!

Ее на небе сыщут взгляды

И не найдут среди людей.

Но беспристрастное преданье

Твой славный подвиг сохранит,

И, услыхав твое названье,

Твой сын душою закипит.

Свершит блистательную тризну

Потомок поздний над тобой

И с непритворною слезой

Промолвит: «Он любил отчизну».

По тексту видно, что стихотворение обращено к человеку, обвиненному в нелюбви к отечеству или даже в измене ему.

Вся терминология Лермонтова – «великий муж», «потомок поздний», «беспристрастное преданье» целиком совпадает с журнальной: в статьях 30-х годов именно в связи с Барклаем употребляются определения «великий муж», «бессмертный муж», «великий подвиг» и т. п.

Но отсутствие имени из-за утраты верхней части листа, на котором стихотворение написано, не дает возможности обставить предположение бесспорной аргументацией. В этой связи назывались имена и П. Я. Чаадаева[212], и К. Ф. Рылеева, и П. И. Пестеля[213], и А. Н. Радищева[214], и даже… П. А. Катенина[215]. Без новых исходных данных – обнаружения полного текста (что вряд ли возможно!) – строк из письма или из мемуаров вопрос этот окончательно решен никогда не будет. Но даже и в том случае, если в нем идет речь о Барклае-де-Толли, эти строки, оставшиеся при жизни Лермонтова никому не известными, фактом общественной жизни стать не могли. Что же касается «Бородина», то оно напечатано на страницах пушкинского журнала в один из самых важных моментов жизни русского общества и обращено к читающей публике.

5

В этом стихотворении Лермонтов в открытую полемику не вступает: в «Бородине» нет ни одного имени – ни Царя, ни полководцев, только безыменный «полковник-хват». Тем не менее всем своим строем оно направлено против официальной истории Отечественной войны. Ибо Лермонтов утверждает, что истинный герой 1812 года – солдат.

Пушкин в своих творениях передал чувства народной гордости, когда писал о русских победах: «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось сердце при слове отечество…» И в стихах – о том, как были завоеваны эти победы:

… поток народной брани

Уж бесновался и роптал.

Отчизну обняла кровавая забота,

Россия двинулась, и мимо нас летят

И тучи конные, брадатая пехота.

И медных пушек светлый ряд.

. . . . . . . .

И многих не пришло. При звуке песней новых

Почили славные в полях Бородина.

На кульмских высотах, в лесах Литвы суровых,

Вблизи Монмартра…[216]

Но еще никогда не выступал в русской литературе солдат с изложением своего взгляда на отечественную историю, с воспоминаниями о ходе величайшего сражения новейшей истории.

Обычным разговорным языком ветеран Отечественной войны, человек уже не молодой – «дядя» начинает по порядку излагать события великого дня, попутно давая им простую, житейскую оценку. Но в этих-то, казалось бы, немудреных суждениях о том, что враг изведал в тот день силу русского рукопашного боя, что армия, обещав умереть, сдержала под Бородином «клятву верности» и была готова к новому сражению, уверенность, что если бы не «божья воля», Москва не была бы сдана, – в эти рассуждения старого солдата Лермонтов сумел вложить собственный взгляд на события Отечественной войны и на ее глубоко народный характер.

Тут хочется сразу же отвести попытки некоторых комментаторов отыскать этого «дядю» среди родных Лермонтова или, на худой случай, знакомых. Это попытки никчемные. Дядя «ничей». Во времена Николая I солдатская служба продолжалась двадцать пять лет. И в пору, когда писалось стихотворение, в русской армии еще дослуживали свой срок ветераны Отечественной войны. «Дядя» – солдат лет сорока пяти – говорит с солдатом другого возраста. Такой разговор мог происходить и в казарме, и на бивуаке любого полка, в том числе и того, в котором служил сам Лермонтов.

От огромного большинства батальных описаний первой половины XIX столетия, в том числе от юношеского «Поля Бородина» самого Лермонтова, «Бородино» отличается необыкновенной конкретностью, ибо оно написано не только гениальным поэтом, но и профессиональным военным (что впоследствии повторилось и в батальных описаниях офицера Льва Николаевича Толстого!). Лермонтов описывает не сражение вообще, а именно Бородинское. И настолько конкретно, что даже такая, казалось бы, слишком «круглая» цифра, как «залпы тысячи орудий», соответствует действительному числу пушек, стрелявших на Бородинском поле с обеих сторон.

Но главное, что отличает стихотворение Лермонтова от многих других, даже блистательных изображений войны у его предшественников и современников, заключается в том, что он вводит читателя в самую гущу сражения, показывает войну так, как видит ее рядовой солдат. Поэтому такое значение приобретают в его описании детали! До Лермонтова таких описаний не было. Пушкин, гениально изобразивший Полтавскую битву, показывает ее сверху, словно с «командного пункта», крупно «врезая» в эти «общие планы» Петра. Мы видим сражение из-за плеча царя. Лермонтовское описание открыло для русской литературы путь новый – к «маленькому» герою, рядовому человеку, герою массовому, который, выражая чувства и точку зрения народа, есть сам народ. И очень интересно, что лермонтовский солдат почти весь свой рассказ ведет во множественном числе: «уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою!» Это «мы» перемежается с «я» («забил заряд я в пушку туго…») и становится от этого только внушительнее.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лермонтов. Исследования и находки"

Книги похожие на "Лермонтов. Исследования и находки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ираклий Андроников - Лермонтов. Исследования и находки"

Отзывы читателей о книге "Лермонтов. Исследования и находки", комментарии и мнения людей о произведении.