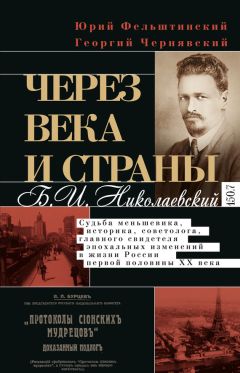

Геогрий Чернявский - Через века и страны. Б.И. Николаевский. Судьба меньшевика, историка, советолога, главного свидетеля эпохальных изменений в жизни России первой половины XX века

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Через века и страны. Б.И. Николаевский. Судьба меньшевика, историка, советолога, главного свидетеля эпохальных изменений в жизни России первой половины XX века"

Описание и краткое содержание "Через века и страны. Б.И. Николаевский. Судьба меньшевика, историка, советолога, главного свидетеля эпохальных изменений в жизни России первой половины XX века" читать бесплатно онлайн.

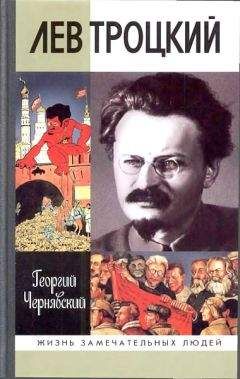

В книге впервые подробно освещен жизненный, политический и научный путь человека, о котором в России почти не знают, хотя его жизнь являлась поистине гражданским подвигом. Активный деятель революционного движения (большевик, а затем меньшевик), Борис Иванович Николаевский принимал участие в революции 1905 г., неоднократно подвергался арестам и ссылкам, совершал побеги, встречался с видными подпольщиками того времени, включая Ленина и Сталина. После Октябрьского переворота 1917 г. Николаевский включился в политическую борьбу против большевистской власти и в то же время сотрудничал с ней, пытаясь спасти ценнейшее документальное богатство страны, а затем продолжил свою подвижническую деятельность в эмиграции (с 1922 г. жил в Германии, Франции, США). Обо всем этом авторы книги, известные историки Юрий Фельштинский и Георгий Чернявский, рассказывают живо и увлекательно, прибегая к помощи богатейших фондов российских и зарубежных архивов, многочисленных публикаций. С захватывающим интересом читаются страницы о том, как Николаевский дважды спасал не только русские, но и германские архивные документы от нацистов, вывозя их сначала, в 1933 г., после прихода к власти нацистов, из Германии во Францию; затем, в 1940 г., после оккупации гитлеровцами Парижа, из Франции в США.

Николаевский признавался в одном из поздних интервью: «Учиться я не прочь был, но интересовало меня не то, что нужно, уроки я готовил не всегда хорошо, хотя очень рано научился отвечать, чтобы нельзя было заметить, что я урока не знаю»[46]. Для гимназии, в которой было мало хороших учителей, где обучение было в значительной степени формальным, а пуще всего ценились трудолюбие, послушание и прилежание, это было неоценимое умение, которое, к чести Бориса, не оказало негативного воздействия на его формирование как личности, на его дальнейшую общественную жизнь, не превратило его в обманщика-халтурщика, цинично относящегося к стоящим перед ним задачам.

В 1903 г. Борис перешел в гимназию в Уфе, куда переехала мать со всем остальным семейством после гибели отца[47], так как в Уфе жили близкие люди, на поддержку которых она могла рассчитывать. Она, разумеется, работала, но, будучи на протяжении прошедших лет занята семьей и не получившая никакой специальности, Евдокия Павловна смогла устроиться только продавщицей в казенную винную лавку[48], и жалованье ее было, разумеется, крайне недостаточным, чтобы прокормить большую семью.

Формально переезд в другой город произошел по воле родных, но на деле все было значительно более драматично. Дело в том, что директором самарской гимназии стал некий А.И. Павлов – ранее учитель истории и инспектор, который недоброжелательно относился ко многим ученикам и не без основания подозревал некоторых из них в антигосударственных настроениях. Гимназисты решили ответить протестом, причем Борис оказался одним из зачинщиков. Он вспоминал: «Я занимался химией и принес в гимназию какие-то порошки, которые мы насыпали в чернильницы (но не нашего класса, а в чернильницы других классов)». Такова была конспирация (заметим – далеко не благородная). «Воздух в классах был отравлен, возник очень сильный запах сероводорода. Уроки были сорваны. Нас отпустили домой»[49].

Среди учеников, однако, нашлись доносчики. Чтобы не раздувать скандала, который в немалой степени скомпрометировал бы его самого, новый директор гимназии предложил родителям наиболее активных смутьянов забрать своих детей и перевести их в другие школы. В отношении Бориса это требование, по существу дела, вполне совпало с желанием матери и его самого. Так Борис Николаевский стал учеником шестого класса уфимской мужской гимназии.

Борис приехал в Уфу, имея то ли в кармане, то ли скорее в голове явочный адрес некоего Сергея Федоровича Гарденина, уроженца Уфы, учившегося в Петербургской военно-медицинской академии, исключенного из нее и возвратившегося в родной город. Через него и его брата Бориса Федоровича Николаевский познакомился с другими оппозиционерами, придерживавшимися социал-демократических идей или, по крайней мере, считавшими себя марксистами. К этому времени в городе существовал социал-демократический комитет, членом которого являлся Гарденин, одновременно ведший нелегальный кружок. Именно этот кружок стал посещать Николаевский.

Свои взгляды последних школьных лет он оценивал в 1960 г. как социал-демократические. Он считал эту партию влиятельной силой, опиравшейся на рабочий класс. Тот факт, что партии как таковой еще не было, что речь можно было вести только о нелегальном политическом движении, далеком от массовой борьбы, его не смущал. Скорее всего, он и его товарищи просто закрывали на это глаза. Четкой системы политических воззрений не было. Своим знаменем кружковцы считали Максима Горького, особенно его «Песню о Буревестнике», которую все знали на память.

От сестры и ее товарищей Борис узнал о формировании еще одной революционной партии – партии социалистов-революционеров (эсеров), тяготевшей к крестьянству. Считая эсеров преемниками народников, Николаевский не тянулся к ним, так как ему не импонировал индивидуальный террор, несмотря на личные симпатии к боевикам «Народной воли», которых он считал героями. Их гибель, однако, он полагал нецелесообразной с точки зрения конечных целей борьбы. Значительно больше Борис симпатизировал рабочим стачкам. В то же время он оговаривался: «Антикрестьянских настроений у меня не было, не было и потом. Наоборот, у меня в меньшевизме все время с самых ранних лет была критика этого настроения. То[го], что было очень сильно у ряда меньшевиков и особенно у Дана, у которого было прямое отталкивание от крестьянства»[50].

В Уфе чтение Николаевским социалистической литературы и особенно прессы, не только социалистической или народнической, но и оппозиционно-либеральной, стало более систематическим и целенаправленным. Плехановские труды явились главным источником формирования мировоззрения и взглядов на историю. Именно книги патриарха русского социализма привили юноше глубокий интерес к освободительному движению в его марксистской упаковке. При этом, в соответствии с плехановской традицией, внимание сосредоточивалось не только на теории и истории, но и на практике борьбы против царизма, считавшейся основным компонентом учения.

Через много лет Николаевский вспоминал, что в юности он посещал не только марксистские, но и народнические кружки, чему, безусловно, способствовала его сестра Александра, после окончания гимназии присоединившаяся к народнической подпольной организации. Мировоззренчески Борис был ближе к марксизму, но и эсеровская идеология сыграла в формировании его взглядов какую-то роль. Именно в этом смысле он спустя полвека упоминал работу одного из первых и ведущих идеологов эсеров В.М. Чернова «Типы аграрной и промышленной эволюции», проникнуть в идеи которой «оказалось много труднее, чем пробраться через всю остальную народническую литературу эпохи»[51].

В целом свои общественные настроения того времени Николаевский оценивал как «самую туманную и самую неопределенную» оппозицию[52]. А в одном из интервью 1960 г. вспоминал, что «когда приехал в Уфу, в 1903 году вошел в первый социал-демократический кружок. Это было весной, во время первой забастовки, которую видел воочую. Мне было 15 лет, и боюсь, что сильно преувеличу, если скажу, что у меня уже было какое-то систематическое мироощущение»[53].

Пока же, читая «старую» «Искру», то есть газету того периода, когда она редактировалась совместно будущими врагами – Плехановым и Лениным, Борис никак не мог уяснить себе причин особой заостренности нападок на эсеров.

Он склонялся к мнению, что редакция руководствовалась не самыми высокими побуждениями. «Не имея возможности вести борьбу против сильного врага, самодержавия», считал Николаевский, Ленин «формировал настроения на борьбу против ближайшего врага, легкого, возможного союзника – против социал-революционного движения»[54]. Такого рода позиция подкреплялась у Николаевского еще и тем, что в самой Уфе расхождения между социал-демократами и эсерами особенно не чувствовались.

В авторитетной провинциальной газете «Пермский край» Борис обнаружил в 1901 г. статьи Якова Марковича Луп олова (позже известного под псевдонимом Джемс), в слегка прикрытой форме пропагандировавшего революционные идеи. Через 57 лет в статье, посвященной 90-летию этого социалиста, Николаевский напишет, что его работы «пробудили в нем, гимназисте, инстинкт революционера»[55].

Гимназист постепенно расширял связь с социалистическими кружками Уфы, охватывавшими в основном молодую интеллигенцию. По их поручению он хранил и распространял революционную пропагандистскую литературу и агитационные листовки, естественно предварительно знакомясь с их содержанием. Сами события окружавшей жизни побуждали к социальному протесту тяготевшую к справедливости пытливую молодежь, полагавшую, что именно ей суждено коренным образом повернуть развитие родной страны.

Когда Николаевский перебрался в Уфу, он был уверен, что вслед за ним в этот город полетит «телега» из Самары о его опасных взглядах. Борис сомневался, что ему удастся поступить в местную классическую гимназию – став убежденным гуманитарием, он никак не желал идти в реальное училище, которое открывало дорогу к «практическим», в основном техническим, специальностям. Действительно, когда он подал прошение о принятии его в гимназию, его вызвал на беседу директор гимназии Владимир Николаевич Матвеев, преподававший древнегреческий язык и славившийся строгостью нравов.

Идя в гимназию в первый раз, Борис был почти уверен, что этот раз окажется и последним, что директор намерен встретиться с ним лишь для того, чтобы унизить, отказав в приеме. Но сложилось иначе. Матвеев долго и внешне сухо беседовал с Николаевским, сообщив, однако, что он говорит с уже принятым гимназистом, которому необходимо соблюдать осторожность. «Он не мог сказать об этом прямо, – вспоминал Николаевский. – Это я смог оценить значительно позже, когда прочитал документы, хранившиеся в моем деле. Когда я встретил Владимира Николаевича в 1917 году, уже после революции, я так волновался, что был на грани признания своей любви к нему»[56]. Но предостережения этого умудренного жизнью директора и учителя оказались втуне.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Через века и страны. Б.И. Николаевский. Судьба меньшевика, историка, советолога, главного свидетеля эпохальных изменений в жизни России первой половины XX века"

Книги похожие на "Через века и страны. Б.И. Николаевский. Судьба меньшевика, историка, советолога, главного свидетеля эпохальных изменений в жизни России первой половины XX века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Геогрий Чернявский - Через века и страны. Б.И. Николаевский. Судьба меньшевика, историка, советолога, главного свидетеля эпохальных изменений в жизни России первой половины XX века"

Отзывы читателей о книге "Через века и страны. Б.И. Николаевский. Судьба меньшевика, историка, советолога, главного свидетеля эпохальных изменений в жизни России первой половины XX века", комментарии и мнения людей о произведении.