Александр Кобак - Исторические кладбища Санкт-Петербурга

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Исторические кладбища Санкт-Петербурга"

Описание и краткое содержание "Исторические кладбища Санкт-Петербурга" читать бесплатно онлайн.

Это уникальное издание – плод совместной работы коллектива влюбленных в город на Неве авторов. Перед ними стояла очень непростая задача: необходимо было показать, что старые кладбища являются важной и неотъемлемой частью культурного наследия города.

В книге комплексно рассматриваются все факторы, повлиявшие на формирование городского некрополя: дана топографическая и историко-культурная характеристика отдельных кладбищ; приведены общие сведения о жизни разных конфессий; описаны особенности быта и культуры этнических и социальных групп населения Северной столицы.

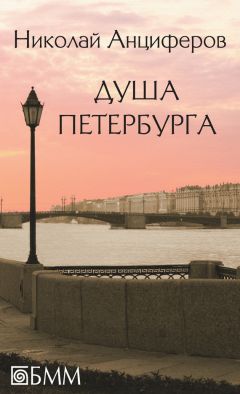

Предыдущее издание, в 1996 г., было отмечено первой Анциферовской премией, присуждаемой за лучшие современные работы по истории Санкт-Петербурга. Но за время, прошедшее после него, ситуация существенно изменилась. Библиография петербургского некрополя пополнилась рядом монографических исследований, и возникла необходимость в серьезном дополнении и обновлении информации, что и было профессионально исполнено авторским коллективом.

В основу книги легли новые данные натурных обследований, а также материалы литературных и архивных источников, большинство из которых обобщено впервые.

Издание 2-е, доработанное и исправленное.

Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры

Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры

Лазаревское кладбище не было приходским. На нем хоронили лишь знатных особ, по повелению, а часто и в личном присутствии Петра I. Так, в 1719 г. здесь был похоронен генерал-фельдмаршал граф Б. П. Шереметев, что открыло традицию погребения в Невском монастыре выдающихся военачальников[72].

Петербург в течение всего исторического существования Российской Империи был столицей государства. В Петропавловской крепости, основание которой стало днем рождения города, находилась императорская усыпальница – придворный Петропавловский собор. Царский двор переехал в новую столицу в 1712 г., и с этого времени почти всех представителей царствующей династии хоронили в Петербурге. До этого в течение трех с половиной веков усыпальницей русских царей был Архангельский собор в Московском Кремле.

Петропавловский собор в крепости сооружался в 1712–1733 гг., но первое погребение в нем относится к 1715 г. Под недостроенной еще колокольней была похоронена жена царевича Алексея Петровича, принцесса Брауншвейг-Люнебургская Шарлотта, скончавшаяся вскоре после родов сына, будущего императора Петра II. Вечером 30 июня 1718 г. в присутствии Петра I рядом было предано земле тело ее мужа, замученного царевича Алексея.

Ранг императорской усыпальницы Петропавловский собор приобрел лишь после смерти Петра Великого. Он скончался 28 января 1725 г., рано утром. В течение сорока дней происходило прощание с покойным императором. Между тем 4 марта умерла любимая младшая дочь Петра, царевна Наталья Петровна. 10 марта под звон церковных колоколов и пушечную пальбу тела Петра I и его дочери были перенесены по льду Невы из старого Зимнего дворца в Петропавловскую крепость. Гробы установили в специальной деревянной часовне посреди недостроенного собора. После отпевания архиепископ Новгородский Феофан Прокопович произнес знаменитую проповедь, которая считается лучшим образцом его ораторского искусства. В 1727 г. в часовне установили гроб императрицы Екатерины I. Лишь в 1731 г. соорудили постоянную усыпальницу Петра, а через два года, 26 июня 1733 г., архиепископ Феофан освятил оконченный Петропавловский собор.

На территории крепости существует небольшое Комендантское кладбище. В 1720 г. у алтаря собора похоронили коменданта крепости графа Р. В. Брюса, и затем по традиции здесь погребали всех начальников крепости.

К концу царствования Петра I сложилась определенная система петербургского некрополя. В центре города возвышался Петропавловский собор – символ и архитектурная доминанта столицы, усыпальница ее основателя и членов императорской фамилии. За пределами Петербурга находились городские кладбища: на севере – Сампсониевское; на юге, на левом берегу Невы, – Ямское. Особое место занимало аристократическое Лазаревское кладбище Невского монастыря, закрытое для рядовых погребений.

Одновременно делались попытки прекратить захоронения у городских приходских церквей. Указ 1725 г. предписывал «мертвых человеческих телес, кроме знатных персон, внутри городов не погребать, а погребать их в монастырях и приходских церквах вне городов»[73]. Однако при большинстве приходских церквей Петербурга в первой половине XVIII в. все же появились кладбища, захоронения на которых продолжались на протяжении нескольких десятилетий.

В Великий пост 1722 г. начались службы во временной церкви, расположенной в западной части Петербургского острова, где квартировал Невский гарнизонный полк под командой П. Колтовского. По его имени называлась Колтовская слобода, жители которой были прихожанами нового храма, как и служащие «зелейных» (пороховых) заводов и жители соседних Крестовского и Аптекарского островов. При церкви появилось Колтовское кладбище, где хоронили, кроме местных жителей, жертв расположенной поблизости Тайной канцелярии. Среди них был восьмидесятидвухлетний иеросхимонах Иоанн, первый настоятель Саровской обители. В 1726–1727 гг. взамен временной в Колтовской возвели деревянную приходскую церковь во имя Преображения Господня. С устройством дорог, соединивших отрезанную болотами Колтовскую слободу с центральной частью Петербургского острова, кладбищем стали пользоваться и другие его жители. Погребали здесь до конца 1770-х гг. Преображенская церковь, перестроенная в камне в 1860-е гг., снесена в 1932 г.[74]

Вознесенская церковь

Еще при Петре I для рабочих Адмиралтейства поставили в Переведенских слободах на берегу Глухой речки походную церковь. (Это место на пересечении Екатерининского канала с Вознесенским проспектом.) В 1728–1729 гг. по проекту И. К. Коробова был построен деревянный храм Вознесения Господня. Через три месяца после освящения, 8 мая 1729 г., последовало разрешение «при оной церкви быть погребению мертвых телес, понеже та церковь состоит от жилья не в близости; и погребать те телеса на порозжих местах, где берез не имеется, чтоб тех берез повреждения не было отныне»[75]. Вознесенское кладбище, «по прешпективной от Адмиралтейства чрез Синий мост дороге за Глухой речкой, где места к Фонтанной речке», считалось действующим наряду с Сампсониевским и Ямским[76]. Уже после упразднения этого кладбища, в 1755–1769 гг., по проекту А. Виста и А. Ринальди был построен пятиглавый храм Вознесения Господня с высокой колокольней (взорван в 1936 г.).

Еще одно кладбище, история которого восходит к 1720-м гг., находилось близ Калинкиной деревни, по дороге на Екатерингоф. Здесь, на левом берегу Фонтанки, в петровские времена существовала шпалерная мануфактура, при которой в 1721 г. была построена деревянная церковь святой Екатерины. Кладбище назвали Калинкинским, или Екатерингофским. Рядом находилось и небольшое лютеранское кладбище.

В 1729–1732 гг. на Преображенском (Васильевском) острове по просьбе местных жителей был построен бревенчатый храм во имя св. апостола Андрея Первозванного. Кладбище при Андреевской церкви появилось самовольно, с 1738 г. захоронения на нем были запрещены.

Не о всех приходских кладбищах первой половины XVIII в. сохранились документальные свидетельства. Судить об их существовании часто приходится по косвенным данным. Так, в 1710-е гг. на Выборгской стороне возникли Компанейская и Бочарная слободы, где жили работавшие для армии пивовары и бондари. Церковь во имя Спаса Происхождения Честных Древ, называвшаяся в народе Спасо-Бочаринской, упоминается с 1714 г.; в 1749–1752 гг. ее заменили каменной. Документов об учреждении и закрытии при ней кладбища не обнаружено, но могильные плиты 1770-х гг. сохранялись на этом месте до начала XX в.[77]

После недолгого затишья в строительстве Петербурга, когда в 1728–1730 гг. двор переехал в Москву, с воцарением Анны Иоанновны столица вернулась на берега Невы. Новый этап строительства города коснулся и петербургского некрополя.

Осенью 1732 г. императрица утвердила особый доклад Синода о «погребальных местах» в Петербурге. В нем указывалось, что «чинилось и поныне чинится погребение усопших» при Сампсониевской церкви «в батальоне», Предтеченской – в Ямской слободе, и, с недавнего времени, при Вознесенской – в Переведенских слободах. «А понеже при вышепоказанных двух Сампсониевской и Предтеченской церквах, где чинятся погребения, места весьма низкие и водяные, а затем могилы копать глубоко никак невозможно. И тако телеса в землю кладутся недалеко, которых уж там положено число великое, отчего (для известных резонов) имеется и опасение»[78]. Поэтому указ предписывал Сампсониевское и Ямское кладбища из городских превратить в приходские – «погребение чинить бы токмо их прихода жителям, а при других бы в Санкт Питер Бурхе церквах того погребения не чинить».

Указ 1732 г. определил четыре кладбищенских места, а практически законодательно утвердил ранее возникшие кладбища. Учитывая, что «от штурмов на реке Неве и в разлитии внешней воды жителям в перевозах усопших телес бывает немалая трудность», место для погребения назначалось на Петербургском острове при Матфиевской церкви в слободе Белозерского пехотного полка (освящена в 1720 г.). Однако уже весной следующего года место это признали «низким и водяным», и вновь было велено хоронить при церкви Преображения Господня в Колтовской слободе. «Кладбищное место» на Васильевском острове намечалось близ Галерной гавани. Указано было также место при церкви на Большой Охте, «а когда штурмы и наводнения прислучатся, тогда оное погребение чинить против охтенских слобод на Московской стороне».

Местоположение последнего кладбища историки Петербурга не смогли с достоверностью определить. Согласно протоколу Синода от 25 октября 1732 г., на Московской стороне напротив Охты отводился участок длиной и шириной по сто сажень. Предписывалось построить там «каменную длиной в пять, а в ширину по третьи сажени часовню и покрыть тесом по рисунку данному ей архитектором и в ней святые образа поставить и вокруг той часовни учинить ограду деревянную какую пристойно»[79]. Неизвестно, были ли эти работы осуществлены. П. Н. Петров считал, что кладбище находилось в Рождественской части, там, где позднее был построен храм Рождества Христова (в районе современной 6-й Советской ул.)[80]. Между тем по смыслу указа место определялось напротив существовавшего кладбища на Большой Охте. Таким образом, оно могло находиться там, где с 1744 г. приступили к строительству Смольного монастыря.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Исторические кладбища Санкт-Петербурга"

Книги похожие на "Исторические кладбища Санкт-Петербурга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Кобак - Исторические кладбища Санкт-Петербурга"

Отзывы читателей о книге "Исторические кладбища Санкт-Петербурга", комментарии и мнения людей о произведении.