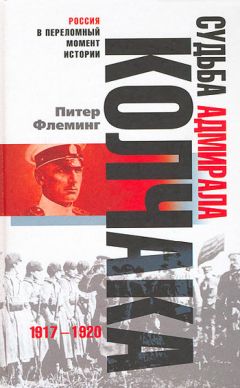

Питер Флеминг - Судьба адмирала Колчака. 1917-1920

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Судьба адмирала Колчака. 1917-1920"

Описание и краткое содержание "Судьба адмирала Колчака. 1917-1920" читать бесплатно онлайн.

Книга Питера Флеминга – это попытка серьезного и объективного исследования событий, происходивших в Сибири после революции. Приняв крест власти, адмирал Колчак стал Верховным правителем России в исключительно трудных условиях Гражданской войны и полного упадка государственной системы. Колчак был предательски выдан большевикам союзным командованием по распоряжению французского генерала Жанена. По приговору революционного суда в феврале 1920 года адмирал был расстрелян.

На этот вопрос стоило бы отвечать лишь в том случае, если бы люди не были подвержены ностальгии, болезням, недоеданию и деморализации. Здравый смысл должен был подсказать стратегам Антанты, что военнопленные, в большинстве своем свыше трех лет содержавшиеся в тяжелых условиях и принадлежавшие к полудюжине враждебных национальностей – причем офицеры были изолированы от рядовых, – могли быть в российской ситуации не более чем ничтожным фактором. Однако здравый смысл едва ли был главной составляющей стратегии интервенции. Все продолжали доверять множившимся сообщениям о том, что военнопленные, несмотря ни на что, представляют серьезную угрозу. Типичный пример – заявление помощника британского военного атташе в Пекине 3 июля 1918 года: «Нет никаких сомнений в том, что в Забайкалье огромными темпами возрастает влияние Германии».

И это заявление, и многие ему подобные были вздором, хотя советские власти действительно делали все возможное, дабы заставить военнопленных отказаться от службы их родным странам и вступить в Красную армию. Вначале это происходило в значительной мере по идеологическим мотивам. Большевизм проходил наивную, почти сентиментальную фазу ожидания в ближайшем будущем мировой революции. Военнопленным представлялся шанс стать «интернационалистами» – как называли тех, кто поддавался пропаганде, – на основополагающем этапе. Позже, когда Троцкий взялся за реорганизацию Красной армии, необходимость в рекрутах, особенно в уже тренированных солдатах, заставила обратить особое внимание на военнопленных. С самого начала количество добровольцев оказалось неутешительно малым, но эта преграда могла быть и была преодолена предоставлением привилегий, включая иногда усиленное питание для тех, кто вступал в Красную армию добровольно. Такими практичными методами удалось сколотить значительное войско на бумаге, однако и оно составляло лишь около пяти-шести процентов общего числа военнопленных. Мало кто из «интернационалистов» имел оружие, к тому же им – за исключением одного или двух случаев – не разрешалось формировать собственные отряды; их распыляли по русским воинским частям.

В марте Локкарт, считавший страх перед военнопленными необоснованным, но совершенно замученный «раздраженными» телеграммами из министерства иностранных дел, поднял этот вопрос в беседе с Троцким. Троцкий заявил, что бесполезно что-либо опровергать, пусть, мол, союзники сами поедут и посмотрят. В ту же ночь капитан Хикс, один из немногих сотрудников Локкарта, и майор Уэбстер из американского Красного Креста специальным поездом покинули Москву. Оба наблюдателя шесть недель провели в Сибири, где некоторое время работали вместе с американским военным атташе из Пекина, проводившим аналогичное расследование.

Их доклады, особенно доклад Уэбстера – Хикса, были утешительными за исключением одного факта: некоторое количество венгров как раз направлялось на борьбу с Семеновым. Наблюдатели не видели сами и не слышали ничего о военнопленных, вооруженных для выполнения военных задач, хотя в лагерях караульные имели винтовки для отпугивания воров. «Мы можем лишь добавить, – отмечалось в докладе, – что, увидев этих вооруженных военнопленных и познакомившись с их составом и настроениями, мы пришли к выводу, что они не представляют угрозы для стран Тройственного согласия».

Выводы наблюдателей нисколько не ослабили тревогу в Лондоне и Вашингтоне, где, похоже, на доклад Хикса – Уэбстера не обратили никакого внимания. Их беспристрастность подвергнули сомнению, поскольку их начальники Локкарт и Рэймонд Робинс считались в обеих столицах слишком благосклонно настроенными к Советам, да и сам доклад не производил впечатление абсолютно объективного. Хикс и Уэбстер находили всех встречавшихся на их пути советских чиновников «искренними и умными людьми… скромными и, по всей видимости, не планирующими мстить за прошлые обиды». В министерстве иностранных дел сочли, что поверившие в это могли поверить во все, что угодно, и доклад, в основном точный, нисколько не поколебал официальную веру в грозных военнопленных.

Против кампании по вербовке «интернационалистов», наиболее оживленной с середины марта по конец мая, больше всех протестовали пленные офицеры. Яростные протесты выражали и правительства центральноевропейских держав (противников Антанты во время Первой мировой войны. – Примеч. пер.), чьей единственной целью (в противоположность убеждениям союзных держав) было скорейшее возвращение домой их полуголодных подданных. Вербовку прекратили, а «интернационалистов» освободили от службы большевикам в мае – июне, когда в Россию начали прибывать немецкие и австрийские комиссии по репатриации. Однако принятые меры не удержали правительства союзных держав от продолжения разговоров, а в конечном счете и действий, как если бы на огромных неизведанных пространствах России действительно концентрировались многочисленные вражеские войска. 1 сентября 1918 года – по меньшей мере через два месяца после того, как последний ошеломленный венгр вернул свою устаревшую берданку на интендантский склад – британский премьер-министр поздравлял доктора Масарика с «потрясающими победами чехословацких войск, одержанными над немецкими и австрийскими армиями в Сибири».

Доктор Бенеш, главный сотрудник Масарика, командовал парижским штабом Чехословацкого национального совета и часто посещал Лондон. Как он отмечал впоследствии, никто ни в одной из столиц не придавал ни малейшего значения челябинскому инциденту. Разразившаяся в результате него борьба, закончившаяся тем, что чехи захватили власть над ключевыми городами Урала и Сибири, поначалу считалась событием исключительно местного значения. Французы сожалели о том, что теперь продвижение чехов к Владивостоку и Архангельску может быть отложено на неопределенный срок. «Я каждый день видел, – пишет Бенеш, – доказательства того, что Франция противится вовлечению нашей армии в войну в Сибири и считает важной ее передислокацию на Западный фронт». Горстка французских офицеров связи с легионом, очень далеких от тех провокаторов интервенции, какими их описывают советские историки, продолжала уговаривать чехов не делать ничего, что могло бы помешать им добраться до транспортных кораблей.

К середине июня 1918 года вдоль всей Транссибирской магистрали от Тихого океана до Волги сложилась примерно следующая ситуация.

Во Владивосток прибыли чешские войска в количестве 12 тысяч человек; их не ждало ни одно транспортное судно. Амурская железная дорога (последний участок Транссибирской магистрали, огибавший границу с Северной Маньчжурией от Карымского до Владивостока) в значительной степени находилась во власти большевиков.

Вокруг Карымского располагались отряды Красной армии, только что вытесненные Семеновым с территории Китая.

Между Карымским и Иркутском, главным оплотом большевиков в Сибири, стояли три чешских эшелона.

Между Иркутском и Омском стояли восемь чешских эшелонов.

Между Омском и Пензой находилась вся 1-я чешская дивизия, теоретически направленная в Архангельск.

И без того запутанная ситуация еще больше осложнилась нарушением телеграфной связи, причины чего остались невыясненными. В конце мая – критическом периоде для чехов – один из их французских офицеров связи заметил, что «шифрованные телеграммы не проходят Мариинск»; только 31 мая иркутский эшелон узнал о важных решениях, принятых в Челябинске неделей ранее, и их причине. И позднее лишь с прибытием чешского курьера в Иркутске получили известие о том, что их соотечественники отбили у большевиков Самару. Нет смысла говорить, насколько серьезными были последствия этого запаздывания, но и оно, и другие аналогичные нарушения почти наверняка помогли затуманить картину событий, сведения о которых с трудом достигали Владивостока и – что более важно – свести на нет отчаянные усилия чешских политических лидеров, пытавшихся с помощью настоятельных телеграфных приказов удержать свои самые западные отряды от вмешательства во внутреннюю русскую политику. Неоднократные предупреждения самому импульсивному из тех офицеров, капитану Рудольфу Гайде, остались неуслышанными.

29 июня, с полного молчаливого одобрения военно-морского командования и консульского корпуса стран Антанты, чехи захватили власть во Владивостоке; неделю спустя на Урале была захвачена Уфа, и под полным контролем легионеров оказалась почти вся Транссибирская магистраль от Иркутска до Пензы. Численность чешских войск на этом секторе магистрали длиной около 4800 километров составляла всего лишь 40 тысяч, и они не смогли бы добиться столь поразительных успехов без помощи местных контрреволюционных сил. Ободренные действиями чехов, эти силы появлялись повсюду, и кое-где их вклад в победу был неоценим, а в результате сотрудничества они автоматически становились властными преемниками изгнанных большевиков.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Судьба адмирала Колчака. 1917-1920"

Книги похожие на "Судьба адмирала Колчака. 1917-1920" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Питер Флеминг - Судьба адмирала Колчака. 1917-1920"

Отзывы читателей о книге "Судьба адмирала Колчака. 1917-1920", комментарии и мнения людей о произведении.