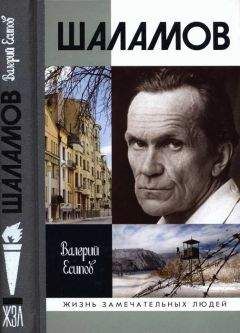

Варлам Шаламов - Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела"

Описание и краткое содержание "Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела" читать бесплатно онлайн.

Страдания, боль, потери, попранное человеческое достоинство… Судьба Варлама Шаламова – отражение страшных страниц истории нашей страны. В этой книге собраны документальные свидетельства жизни русского писателя: воспоминания, записные книжки, переписка, следственные дела.

Миних тоже не добился желанной встречи с Грином.

Нина Николаевна[241], жена Грина, была еще молодой девушкой. Ей было восемнадцать лет, когда она вышла за сорокалетнего Грина. Говорили, что Грин держал ее взаперти – даже на рынок Нину Николаевну провожала какая-то тетка, вроде дуэньи. Но после смерти Грина Нина Николаевна сказала, что каждый день жизни с Грином был счастьем, радостью.

Грин и в Феодосии, и позже в Старом Крыму (где было поглуше, поменьше людей) вел образ жизни размеренный по временам года. Весной приезжал из Москвы с деньгами, расплачивался, нанимал дачу, бродил около моря (в Феодосии) и в лесу; осенью переезжал в город, играл на бильярде в приморских ресторанчиках, играл в карты. Зимой садился писать. Деньги уже были истрачены, Грин жил в долг и к весне кончал новую книгу. Весной ехал в Москву, продавал рукопись, возвращался с деньгами, расплачивался, нанимал дачу и так далее с равномерностью времен года.

Все это рассказывал мне Александр Миних, поэт. Он считал Грина гением.

Приехал из-за границы Алексей Толстой[242], писатель западного склада, хороший рассказчик. Повести, рассказы и пьесы сыпались одна за другой – на сцены театров, на страницы журналов, на экран кинематографа. «Аэлита» с Церетели – Лосем[243], Солнцевой – Аэлитой[244], Баталовым – Гусевым[245] была встречена шумно.

Рекламировалась «Аэлита» тем же самым способом, каким позднее в 1938 году Орсон Уэллс[246] вызвал панику по всей Америке своей реалистической постановкой «Борьбы миров» Уэллса.

В газете «Известия» на первой странице публиковались сигналы, якобы, пойманные в мировом эфире радиостанциями Земли.

Анта… одэли… ута…

Ученые на третий день расшифровали непонятные сигналы: составилось слово «Аэлита».

Если бы такую рекламу дать этому фильму сейчас, в век космических кораблей – то-то порадовался бы Казанцев[247], сторонник «марсианской» теории происхождения Тунгусского метеорита.

На поиски этого метеорита, упавшего в Восточной Сибири в 1907 году, была отправлена экспедиция академика Кулика[248]. Это тоже знаменательное событие двадцатых годов.

«Терменвокс» – новая музыка – игра на инструменте без прикосновения пальцев – изобретение ленинградского инженера Термена[249] – с великим успехом показывалось в Политехническом музее.

Алексей Толстой жадно искал встречи с новой жизнью, ездил по стране с корреспондентским билетом «Известий», выступал мало. Обязанности газетчика выполнял хорошо – он ведь был военным корреспондентом многих журналов и газет всю войну 1914–1918 годов, дело свое знал, да и общительный характер помогал ему.

Был написан и поставлен «Заговор императрицы» – пьеса, сочиненная Толстым вместе с П. Щеголевым[250]. Пьеса имела успех большой, хотя особыми достоинствами и не отличалась. Новизна темы, материала, изображение живых «венценосцев» – вот что привлекало зрителей.

Пьесу возили даже заграницу, в Париж, где ее смотрел «Митька» Рубинштейн[251], знаменитый петроградский банкир вонных лет России, человек, близкий к Распутину, к царю. Говорят, Митьке пьеса понравилась.

Вскорости Толстым была изготовлена по тому ж рецепту пьеса «Азеф» об известном предателе эсеровской партии[252]. «Азеф» был поставлен актерами Малого театра, где Н. М. Радин[253] играл Азефа, а эпизодическую роль шпика Девяткина – сам автор, граф Алексей Толстой.

Достать билеты на представление, где актерствовал Толстой, не было, конечно, возможности.

В журналах печатались: «Союз пяти», «Гиперболоид инженера Гарина», «Ибикус» – все в высшей степени читабельные вещи, написанные талантливым пером.

Но все, напечатанное до «Гадюки», встречалось как писания эмигранта, как квалифицированные рассказы в сущности ни о чем.

«Гадюка» сделала Толстого уже советским писателем, вступающим на путь проблемной литературы на материале современности.

Алексей Толстой не вступал ни в РАПП, ни в «Перевал».

Особое место в литературной жизни тех лет занимало издательство «Каторга и ссылка»[254] – при Обществе политкартожан и ссыльнопоселенцев. Герои легендарной «Народной воли» были еще живы. Вера Николаевна Фигнер[255] – напечатала свой многотомный «Запечатленный труд», Николай Морозов[256] – так же, как и Фигнер, просидевший в Шлиссельбурге всю жизнь, выступал с докладами, воспоминаниями, с книгами.

Мы видели людей, чья жизнь давно стала легендой. Эта живая связь с революционным прошлым России и ныне не утрачена. В прошлом году я был на вечере в здании Университета на Ленинских горах – на юбилее знаменитых Бестужевских курсов[257]. Мария Ильинична Ульянова, Н. Крупская были бестужевками.

Еще живы были деятели высшего женского образования в России – синие скромные платья, белые кружева, седые волосы, простые пластмассовые гребни. Необычайное волнение ощущал я на этом вечере – то же самое чувство, что и на «мемуарных» вечерах когда-то в клубе б. политкаторжан.

Двадцатые годы были временем выхода всевозможных книг о революционной деятельности. Исторические журналы открывались один за другим.

Это народовольцы,

Перовская,

1-е марта

Нигилисты в поддевках,

Застенки,

студенты в пенсне.

Повесть наших отцов, —

точно повесть

Из века Стюартов,

Отдаленней, чем Пушкин,

И видится

точно во сне.

Очень важно видеть этих людей живыми, наяву.

Я помню приезд в Москву Постава Инара[258] – участника Парижской коммуны, седого крепкого старика.

Связь времен, преемственность поколений ощущалась как-то необычайно ярко.

Писательская жизнь шла в литературных объединениях. Никакого организованного общения с деятелями науки или других искусств писатели не имели.

Уже позднее, с начала тридцатых годов, получил я приглашение из Дома писателей на встречу работников науки и искусства. Я пошел. Председательствовал Семашко[259]. Вересаев оживленно наводил на выступавших свой слуховой рожок. Из ученых были братья Завадовские[260], Лискун[261], еще молодой тогда математик Гельфонд[262]. Все деятели науки были выше писателей на целую голову в общекультурном смысле. Они все читали, все знали из тех предметов, которые полагается знать писателю. Писатели же выглядели убого. Вересаев[263] пробормотал несколько слов о пользе переводов Гесиода и Вергилия и сел.

Мой сосед, писатель Даниил Крептюков[264] (был такой), отметив важность союза науки и художественного слова, стал почему-то рассказывать о своей дореволюционной, даже довоенной службе в лейб-гвардии, о том, как он стоял на карауле в саду, а великие князья развратничали, утешаясь с балеринами.

Это – самая первая, как мне кажется, организованная встреча с учеными на «писательской», так сказать, почве, «физиков» и «лириков» тогдашних времен.

Из одного объединения в другое переходили крайне редко. Наиболее эффективно перешел Луговской[265] от конструктивистов в ВАПП. И Луговской, и его новые друзья решили обставить этот переход как можно более торжественно и поучительно. Луговским была сочинена огромная речь, произнесенная на заседании правления ВАПП. Под названием «Мой путь в пролетарскую литературу», где подробнейшим образом перечислялись качества новой организации, которой только теперь оказался достоин он, Луговской. Речь была напечатана в «Известиях», заняла полторы полосы газеты. А на следующий день все газеты напечатали постановление ЦК партии о роспуске ВАППа.

Единственный случай подобного рода. Вряд ли Луговской в течение всей его жизни оправился от этого удара.

Я хорошо помню процесс Савинкова[266]. Закрытое заседание Военной Коллегии Верховного Суда. Есть прокурор, есть судьи, есть обвиняемый. Нет ни свидетелей, ни защитников. Идет исповедь, трехдневный рассказ о своей жизни ведет человек, литературный портрет которого Черчилль включил в свою книгу «Великие современники». Террорист Борис Савинков. Организатор контрреволюционных восстаний. Философ, член Русского религиозно-философского общества. Генерал-губернатор Петрограда в 1917 году. Эмигрант. Русский писатель Борис Савинков. Его романы «Конь бледный», «То, чего не было» были хорошо известны.

Вскоре после процесса вышла его книга «Конь вороной». Ропшин – его литературное имя.

Каждая из семи статей, ему предъявленных, угрожала расстрелом. Его и приговорили к расстрелу, но, «учитывая чистосердечное его раскаяние», расстрел был заменен десятью годами тюрьмы.

Савинков в заключении писал мемуары, рассказы, ездил даже иногда по Москве в автомобиле с провожатым – смотрел новую жизнь.

Он был оскорблен приговором. Он ждал освобождения. Писал заявления неоднократно. Ему отвечали отказом, и он покончил с собой, выпрыгнув из окна пятого этажа тюрьмы.

Луначарский в предисловии к сборнику рассказов Савинкова, вышедшему уже после его смерти в «Библиотеке «Огонька», пишет, что правительство не могло принять иного решения. Его раскаяние могло быть вовсе не долговечным, а оставлять на свободе столь высокого мастера динамитных дел было опасно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела"

Книги похожие на "Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Варлам Шаламов - Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела"

Отзывы читателей о книге "Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела", комментарии и мнения людей о произведении.