Карл Маркс - Капитал. Том первый

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Капитал. Том первый"

Описание и краткое содержание "Капитал. Том первый" читать бесплатно онлайн.

Отношение к Карлу Марксу всегда вызывало острейшие споры. Именно его идеи оказали огромное влияние на формирование и понимание современного мира. Долгие десятилетия советские догмы были единственно возможным и допустимым толкованием марксизма. Настало ли время нового общественного интереса к Карлу Марксу? Будут ли и впредь волновать людей те теории, с которыми он вошел в историю? Станет ли Маркс более читаемым и безотчетно превозносимым или будет предан забвению и с порога отвергнут? Об этом размышляют во вступительной статье философ и экономист, полагающие, что для ответа на эти и многие другие вопросы следует читать Маркса. Вниманию читателей предлагается первый том главного труда жизни К. Маркса «Капитал».

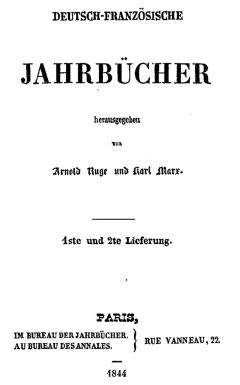

Вынужденно оставляя «за кадром» дальнейшие исторические вехи становления и многократного уточнения общего исследовательского замысла Маркса, ход и трудности его реализации, формирование структуры его изложения, отметим, что в настоящее время уже стало широко признанным фактом различение «Капитала» в собственном, если хотите, узком смысле слова и в широком – как совокупного марксового критического исследования капиталистического способа производства. В первом случае имеется в виду прежде всего, конечно, первый том «Капитала», изданный самим автором в 1867 году, а также не доведенные до завершения и подготовленные к печати уже после смерти Маркса, на основе его рукописного наследия – второй и третий тома – Ф. Энгельсом и четвертый том («Теории прибавочной стоимости») К. Каутским. «Капитал» в широком смысле слова – это вся марксова «Критика политической экономии», включающая и работы, выполненные «на пути к собственно “Капиталу”», и обширнейшие рукописи, в особенности 1857–1858, 1861–1863, 1863–1864 гг., не только служащие подготовительными, черновыми вариантами различных томов собственно «Капитала», но и безусловно имеющие самостоятельное, далеко еще не в полной мере постигнутое значение.

Тем не менее, при всей громадности сделанного, оно все же весьма далеко от завершения задуманного. «Критика политической экономии» осталась в пределах абстракции «чистого капитализма», т. е. на самом высоком уровне теоретической идеализации капиталистического способа производства. «План шести книг», предполагавший выход теоретического движения от производственных отношений к социально-классовой структуре и государственно-политической сфере, а также анализ «обращения капитализма во вне себя», Маркс был вынужден отложить. Этот виток восхождения на новый уровень «конкретного анализа конкретного предмета» можно было осуществить только после разработки серии специальных теорий производственных отношений (в частности, стоимости, конкуренции как подчиняющихся своей собственной логике движения, а не только общему закону прибавочной стоимости). Третий том «Капитала» оборвался наброском 52 главы под названием «Классы». Это значит, что специальной теории классов и классовых отношений (борьбы) Маркс не оставил. Но главное, что касается незавершенности научного замысла Маркса, и, пожалуй, решающее для выхода в непосредственную практику революционного движения – это то, что отношение «капиталистический центр» – «не/до-капиталистическая периферия» не стало предметом сколько-нибудь специального исследования. Отсюда и известная аберрация исторической перспективы, переоценка степени зрелости капитализма, выпрямление пути к новому обществу.

Грандиозность, невыполнимость лишь собственными силами гигантского начинания постоянно тяготила Маркса, угнетала, давила, нервировала, превращала его титанические усилия отчасти в сизифов труд. Подумать только, за три года до смерти, по свидетельству К. Каутского, на предложение издать собрание его сочинений К. Маркс с горечью заметил: «Сначала их нужно еще написать».

«ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ» ИЛИ «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»?

«…Только анализ процесса производства может дать утвердительный или отрицательный ответ на вопрос о том, может ли… общество когда-либо исполнить свое обещание и дать индивидуальную свободу в пределах рационального целого».

Г. МаркузеКритику политической экономии в «Капитале» Маркс начинает анализом товара как элементарной формы («клеточки») богатства общества, в котором господствует капиталистический способ производства. Хотя товар не лишен естественных характеристик, он по своей сути является социальной вещью, обладающей двумя обязательными свойствами: потребительной стоимостью – способностью удовлетворять какую-либо потребность человека, а также меновой стоимостью – способностью в определенных пропорциях обмениваться на другие товары.

Обмен всей необозримой массы товаров в конечном счете тяготеет к соответствию средним, общественно-необходимым по времени, т. е. стоимостным затратам труда, воплощенного в каждом из товаров. Поэтому стоимость, определяющая общую тенденцию экономического движения товаров, – не вещь, а общественное отношение по поводу социально значимых вещей.

Судьба товара зависит от его стоимости, но последняя не имеет ничего общего с его предметностью, в ней нет ни толики вещества природы, она имеет чисто общественный характер. Как общественное отношение стоимость придает товару – дополнительно к его привычной, чувственно-воспринимаемой природе – еще и вторую, чувственным созерцанием не фиксируемую и, в этом смысле, сверхчувственную природу.

Так как подлинное основание поведения товаров остается скрытым для человека, последний начинает приписывать вещам какие-то сверхъестественные, мистические свойства, которые на самом деле проистекают из их общественной функции. Это явление, связанное с овеществлением общественных отношений, вследствие чего отношения между людьми принимают фантастическую форму отношений между вещами, которые к тому же приобретают собственную, самостоятельную жизнь и, более того, власть над своими создателями – людьми, Маркс называет товарным фетишизмом.

Значение марксовского анализа фетишистского характера товарного мира далеко выходит за рамки политической экономии и философии. По существу здесь Маркс открывает особый мир знаковых форм и, соответственно, социосимволический способ существования общественных отношений. В новом свете предстала парадоксальная специфика социальной материальности, хотя и независимой от воли и сознания людей, но не заключающей в себе ни грамма вещества и, напротив, содержащей свою имманентную противоположность – идеальное. Маркс обнаруживает целый ряд системных социальных качеств, носителями которых являются вещи, поскольку они включаются в ткань общественных отношений и берут на себя роль реальных, символических или идеальных знаков.

Выявление природы товарного фетишизма сохраняет значительные эвристические возможности и для понимания многих современных экономических явлений, в особенности связанных с «виртуализацией» экономики, функционированием фондового рынка, торговлей правомочиями и пр. Вместе с тем, согласно современным представлениям, явно не оправдались упования на окончательное преодоление товарной и иных превращенных форм, а также надежда на утверждение прозрачно ясных, не замутненных фетишистскими иллюзиями и искажениями отношений между людьми.[75]

Исторически обусловленная ограниченность анализа Марксом товарно-денежной формы проявилась, в частности, в рассмотрении денежной формы стоимости наряду со всеобщей, хотя первая является лишь ступенью в развитии второй, в трактовке сущности денег как товара, выполняющего роль всеобщего эквивалента, хотя современный анализ позволяет рассматривать и товар как представителя и реальный знак стоимости наряду с другими формами реального представления стоимости. Деньги, таким образом, оказываются представителем стоимости как эквивалента независимо от того, чем именно представлена стоимость – товаром ли, золотыми, бумажными или электронными разновидностями денег. Такой подход указывает на возможность синтеза марксистской и различных функциональных теорий денег, обнаруживая исторические и логические границы их применимости.

Фетишизм товарного мира порожден своеобразной двойственностью общественного труда, производящего товары. С одной стороны, он выступает как конкретный труд, отличающийся определенной целью, характером операций, предметом, средствами и результатами в процессе создания потребительной стоимости. С другой, – как абстрактный труд, который в качестве затрат человеческой рабочей силы вообще, безотносительно к специфической форме труда, создает стоимость. На этом открытии двойственного общественного характера труда, заключенного в товаре, построено все последующее понимание капиталистического способа производства и его движения, включая анализ динамики стоимости рабочей силы и заработной платы, изменения органического строения капитала и нормы прибыли, земельной ренты и т. д.

Центральное место в «Капитале» занимает решение проблемы прибавочной стоимости, которая до этого оставалась нераскрытой тайной. Ее суть состоит в следующем. Если товары действительно обмениваются в соответствии со своей стоимостью как эквиваленты, то прибавочная стоимость возникнуть не может. Но если прибавочная стоимость все же образуется, то это происходит в нарушение закона стоимости. Маркс же нашел способ, каким это противоречие разрешается в практике капиталистического производства, указав на товар особого рода – рабочую силу. Как и всякий товар, рабочая сила, под которой понимается способность человека к труду, обладает потребительной стоимостью и стоимостью. Стоимость этого товара определяется затратами труда на воспроизводство рабочей силы, т. е. затратами на производство товаров и услуг, необходимых рабочему для удовлетворения его физических и духовных потребностей на общественно нормальном уровне. Предполагается, что капиталист при покупке товара «рабочая сила» полностью оплачивает ее стоимость. Но в процессе реализации своей потребительной стоимости – производительного потребления – рабочая сила, находясь в распоряжении капиталиста, создает стоимость большую, чем стоит она сама. Эта избыточная стоимость, превышающая стоимость создавшей ее рабочей силы, но принадлежащей уже капиталисту, и есть прибавочная стоимость. Если, например, рабочий, работая 8 часов в день, создает стоимость, равную стоимости его рабочей силы за 5 часов, то 3 часа сверх этого он продолжает работать на капиталиста, создавая прибавочную стоимость. Так Маркс объясняет происхождение эксплуатации труда капиталом не в качестве какой-либо аномалии или отклонения от закона стоимости, а в соответствии с ним и, следовательно, с собственной сущностью капиталистического общества. Противоречие между законом стоимости и образованием прибавочной стоимости получает адекватную форму своего движения посредством функционирования товара «рабочая» сила.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Капитал. Том первый"

Книги похожие на "Капитал. Том первый" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Карл Маркс - Капитал. Том первый"

Отзывы читателей о книге "Капитал. Том первый", комментарии и мнения людей о произведении.