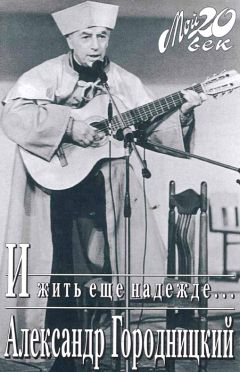

Александр Городницкий - И жить еще надежде…

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "И жить еще надежде…"

Описание и краткое содержание "И жить еще надежде…" читать бесплатно онлайн.

Каждый геолог хоть раз в жизни спел песню под гитару у костра. Некоторые сочиняли песни сами — и их пели участники экспедиций.

Но чтобы песни геолога запела вся страна — такого, наверное, не бывает…

Бывает. «Атланты» и «Снег», «Над Канадой» и «Перекаты», «Донской монастырь» и «Жена французского посла» не звучали по радио и телевидению, но их пели тысячи людей, зачастую даже не зная имени их автора — Александра Городницкого.

Его судьба — яркое воплощение феномена, возникшего в России в середине 60-х годов, когда человек с гитарой стал выразителем мыслей и чувств миллионов.

Феномен этот назывался «авторской песней», а имена тех, кого впоследствии стали называть «бардами» — Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Александра Галича, Юлия Кима, — были у всех на слуху.

Но в своих воспоминаниях Александр Городницкий рассказывает не только об авторской песне.

Ученый с мировым именем, он объездил весь свет, был на Северном полюсе и в Антарктиде, погружался на океанское дно и искал затонувшую Атлантиду. Рассказы о путешествиях, написанные то лирично, то с тонкой иронией, составляют отдельную часть книги.

Частые застолья и вереница гостей образовывали как бы внешнюю декорацию этого дома. Каждое утро, даже с тяжелой головой, хозяин садился за свою нелегкую и часто постылую работу. А разговоры за столом были совсем не праздными. Шли 60-е годы, когда перед российской интеллигенцией стоял трудный выбор — эмиграция или духовная внутренняя борьба, противостояние тупой махине полицейского государства. Тесная дружба связывала Давида Самойлова с людьми, близкими к диссидентскому движению — Львом Копелевым, Юлием Даниэлем (после его возвращения из ссылки).

Наиболее трагической фигурой в этом окружении оказался поэт и переводчик из семинара, который вели в те годы Давид Самойлов и Мария Петровых, Анатолий Якобсон — самый, пожалуй, любимый ученик Самойлова. Талантливейший литератор, человек с болезненно обнаженной совестью, со всей юной горячностью и непримиримостью он отдал свою жизнь диссидентскому движению, став одним из самых основных составителей знаменитой «Хроники», и тем обрек себя на тюрьму и высылку. Все, что писал в те годы Якобсон, и в первую очередь его блестящие литературоведческие работы, в том числе книга о Пастернаке и статьи об Ахматовой, поэме Блока «Двенадцать», советских поэтах-романтиках, во многом черпалось из общения с Дезиком. Самойлов долго и болезненно переживал его вынужденный отъезд и последовавшую затем безвременную и трагическую гибель, которой он посвятил стихи.

Для всех этих людей и для многих других, включая А. Д. Сахарова, Давид Самойлов был в те годы мерилом общественного самосознания. Тогда интеллигенция тянулась к поэтическому слову, и он стал одним из главных центров этого поэтического притяжения.

Вместе с тем Самойлов всегда был последовательным противником эмиграции и убежденно считал, что российский писатель не должен покидать родину, полностью солидаризируясь в этом с Ахматовой и Сахаровым. В его архивах сохранились не отправленные им письма к Солженицыну, где он формулирует свою позицию. Кроме того, Самойлов, подобно Пушкину, физически ощущал потребность быть независимым как от официальных инстанций, так и от политических движений, которым сочувствовал. К нему полностью могут быть отнесены автобиографические строки Пушкина в его выдуманном переводе «Из Пиндемонти»:

Зависеть от властей, зависеть от народа —

Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому

Отчета не давать, себе лишь самому

Служить и угождать; для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи…

В старом бревенчатом, потемневшем от времени опалихинском доме существовал в те годы особый, не всегда трезвый, но неповторимый социум творческих людей, и витал тот странный дух свободы, который я нигде не встречал за его пределами. Иногда меня охватывает ностальгия по этому дому. В Пярну тоже был дом, гораздо более роскошный и вместительный, однако там это чувство не возникало. Может быть, потому, что прошли годы и все стало восприниматься по-другому, а может быть, и потому еще, что дом этот стоял уже не посередине нашей жизни в Подмосковье, а в эстонском курортном городке, среди чужого языка, чужой истории и быта, и все поэтому виделось не изнутри, а как бы со стороны.

Но Давид Самойлов, со свойственной лишь ему редкой особенностью становиться центром общения, и здесь создал удивительное литературное силовое поле, в зону действия которого попадали все приезжавшие в Пярну друзья и литераторы. Я в свое время даже придумал выражение «дезоцентрическая система». Поэтому с середины 70-х многие завсегдатаи Опалихи, в том числе и мы с женой, стали наезжать летом в Пярну. Организовывались купания, хотя купаться Самойлов любил не очень, так как после болезни плавал плохо. «Люблю природу, но не люблю стихию», — сказал он как-то. Устраивались разнообразные литературные игры, до которых Дезик был великий охотник. Чего стоит, например, его стихотворная переписка «Из Пярну — в Пярну» с отдыхавшим там в то время Львом Зиновьевичем Копелевым, которому он писал, в частности:

Ты всегда бываешь, Лев, — лев.

Не всегда бываешь, Лев, прав.

Вместе с рижским писателем Юрием Абызовым, своим давним приятелем, Самойлов придумал целую страну — Курзюпию, с историей и, конечно, своей литературой, которую они старательно переводили на русский язык. Был создан также специальный словарь курзюпского языка и ряд курзюпских имен — такие, например, как имена двух сестер: Ссална Ваас и Клална Ваас.

Иногда, в вечернее время, совершались посиделки «на Ганнибаловом валу», крепостной стене старинного города Пернова, возведенной, по преданию, под руководством и по чертежам знаменитого прадеда Пушкина — царского арапа Абрама Петровича Ганнибала, что нашло потом отражение в известной поэме Давида Самойлова «Сон о Ганнибале». Дезик обладал неистощимой мальчишеской фантазией на различного рода выдумки и затеи. Например, надевал шляпу и очки, брал в руки трость и изображал «богатого старика», каким он хотел бы когда-нибудь стать. Или, только что написав песенку на музыку композитора Бориса Чайковского для детской пластинки «Слоненок-турист», собирал вокруг себя детей и взрослых. Все прыгали на одной ноге и дружно распевали вслед за ним: «Цык-цык, цуцик, цык-цык, цуцик».

Рядом с Самойловым на улице Тооминга жил летом вместе с дочкой известный скрипач Виктор Пикайзен, на концерты которого мы ходили и который неоднократно бывал в гостях у Дезика. Однажды во время утреннего купания Дезик сказал мне: «Ты знаешь, я вчера был просто потрясен Пикайзеном. Представляешь, он приходит после концерта домой, ужинает кефиром с булочкой и потом сам себе еще играет на ночь на скрипочке! Ему, оказывается, мало! Кроме того, я долго думал, — откуда у еврея может быть такая странная фамилия — Пикайзен, и сегодня я наконец сделал открытие: никакой он не Пикайзен — обыкновенный Айзенпик!»

Будучи свидетелем в ЗАГСе при моей женитьбе в 1972 году, он сказал: «Алик, я должен преподать тебе основы этики семейных отношений. Жене, конечно, можно и нужно изменять, но есть нравственные нормы, которые преступать нельзя. Например, — ты пришел домой в пять утра. Ну, бывает, — засиделся у приятеля, выпили, ничего. А теперь представь, что ты пришел домой не в пять, а в половине шестого. Это уже совсем другое дело — ты не ночевал дома. Ты понял разницу?» На мое пятидесятилетие он прислал из Пярну стихотворное послание:

Городницкий — пятьдесят —

Это, брат, не фунт изюма.

Это, я сказал бы, брат,

Основательная сумма.

Юмор не покидал Давида Самойлова даже в самых критических ситуациях. Когда к нему пришел глазной врач накануне операции по снятию катаракты, чтобы определить, насколько у больного ослабло зрение, Самойлов заявил: «Понимаете, доктор, бутылку вижу, а рюмку нет». К женщине-хирургу перед операцией он обратился со стихами:

Роза Александровна, вырежьте мне глаз,

Ибо этим глазом я не вижу Вас.

Когда я думаю о Самойлове, его облик в моей памяти всегда связан с его домом. В Опалихе или Пярну, но обязательно с домом. В Москве, на Астраханском, у Самойловых была городская квартира, но Дезик ее недолюбливал, бывал в ней недолго, наездами. Просторно он чувствовал себя только в доме. В доме, где плачут или смеются дети, пыхтит и варится что-то на кухне, шумят за столом и спорят понаехавшие гости. А на другом столе, в кабинете, ждет начатая рукопись. А за стенами дома лежат подмосковные задымленные снега или шумит неприветливая осенняя Балтика. Не оттого ли образ Дезика легко ассоциируется в моем сознании с образами маститых мастеров Возрождения, в их шумных итальянских домах, в окружении подмастерьев, учеников, детей и домочадцев? Помните его «Свободный стих»? Сейчас таких мастеров больше нет. Ушел последний.

Самойлов вообще чем дальше, тем больше не любил большой город с его суетой, беспрерывными телефонными звонками, отсутствием моря или леса и плюс к этому — своей постоянной зависимостью от конъюнктуры событий, здесь происходящих, на которые он как один из первых поэтов обязательно должен был реагировать. Он ощущал органическую потребность быть подальше от суетной и бестолковой столичной жизни с ее важными, на первый взгляд, но не имеющими отношения к поэзии событиями. К нему полностью могут быть отнесены строки Иосифа Бродского из «Писем римскому другу»:

Если выпало в Империи родиться.

Лучше жить в глухой провинции, у моря.

Давид Самойлов и жил «в провинции у моря», найдя наиболее удобную для себя форму внутренней эмиграции. «Я выбрал залив», — пишет он сам о себе. Вряд ли он мог предположить при этом, что уже после смерти окажется внезапно за рубежом.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "И жить еще надежде…"

Книги похожие на "И жить еще надежде…" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Городницкий - И жить еще надежде…"

Отзывы читателей о книге "И жить еще надежде…", комментарии и мнения людей о произведении.