Елена Гапова - Классы наций. Феминистская критика нациостроительства

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Классы наций. Феминистская критика нациостроительства"

Описание и краткое содержание "Классы наций. Феминистская критика нациостроительства" читать бесплатно онлайн.

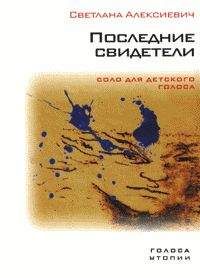

Центральные темы сборника «Классы наций» – новые классы, нации и гендер и их сложные пересечения в постсоветском регионе. Автор рассматривает, как взаимодействие этих основных категорий организации общества проявляется в «деле» группы Пусси Райот, в дискуссиях вокруг истории Светланы Бахминой, в «моральной революции», зафиксированной в книгах Светланы Алексиевич, в столкновениях по поводу «научной истины» в постсоветской академии и в ситуации жен «русских программистов» в Америке. Сборник выстраивает многогранную социальную панораму постсоциализма. Елена Гапова – доцент кафедры социологии Western Michigan University (США), основательница Центра гендерных исследований Европейского гуманитарного университета (Минск/Вильнюс).

Таким образом, в заявленной теме можно выделить два ключевых момента. Во-первых, речь идет о национальном строительстве, осуществляемом в одном случае в условиях буржуазного, а в другом – социалистического государства. Во-вторых, предметом рассмотрения является «женский вопрос» как необходимая составляющая национальных проектов. Межвоенная белорусская (и украинская) история дает уникальную возможность наблюдать разворачивание гендерных идеологий в одном случае в условиях воспроизводства, а в другом – коренного изменения гендерного порядка. Статья начинается с очень краткого экскурса в проблему белорусского национального самоопределения, за которым последует анализ гендерных политик по обе стороны польско-советской границы.

Исторический контекст

В 1897 году правительство Российской империи, стремясь модернизировать управление огромной державой, осуществило Первую всеобщую перепись населения. Для метрополии было важно произвести научную классификацию имперских субъектов, и основой для категоризации племен и народностей стал «родной язык» – следствие пришедшей из Германии идеи идентификации национальности с языком. Согласно результатам переписи в Северо-Западном крае, где были расположены белорусские земли, большинство (от 70 до 95 %) тех, кто назвал своим родным языком белорусский, являлись жителями сельской местности. Городское население края, ограничивавшееся 13 %, составляли в основном евреи (до 60 % в некоторых городах и местечках), чьи права на владение землей были ограничены, мещане, обычно русскоязычные, а также поляки[82]. Метафорой этих пограничных земель, послуживших колыбелью польского, белорусского и литовского культурных канонов, может быть геллнеровская Руритания – типичная для Центральной Европы территория, где этнические разделения пересекаются со статусными и классовыми. Э. Геллнер описывает обитателей таких территорий в период, предшествующий национальным возрождениям, следующим образом:

«Руритане были крестьянским населением, говорившим на нескольких родственных и более или менее взаимопонимаемых диалектах и населявшим… несколько удаленных ареалов Мегаломанской Империи. Руританский язык или, вернее, диалекты, из которых он мог бы быть создан, не использовался более никем, кроме этих крестьян. Аристократия и чиновничество говорили на языке мегаломанского двора, принадлежавшего к языковой группе, отличной от той, от которой отпочковались руританские диалекты. В большинстве, но не все, руританские крестьяне принадлежали к церкви, чья служба велась на языке, принадлежащем к еще одной лингвистической группе… Мелкие торговцы городков и местечек, обслуживавшие руританскую сельскую местность, принадлежали к еще одной этнической группе и исповедовали еще одну религию, и были презираемы руританскими крестьянами»[83] (перевод мой. – Е.Г.).

Исторически белорусско-литовский языковой и этнический ареал входил в состав Великого княжества Литовского. Современная белорусская интеллигенция склонна рассматривать это самое большое государство средневековой Европы (объединившееся впоследствии с Королевством Польским) как «золотой век» старинной национальной культуры. Этничность не являлась конституирующим принципом этого государства, однако, полагают многие, в тот период на старобелорусский были переведены и впервые напечатаны на восточнославянском языке некоторые части Библии (1517 год); созданы государственные Статуты (своды светских законов) и даже появилась своя версия «Тристана и Изольды»; города-княжества, в соответствии с европейским средневековым порядком, обладали самоуправлением и Магдебургским правом. При правлении Екатерины эти земли были присоединены к Российской империи, и в течение XIX века там произошло несколько антироссийских восстаний, повлекших значительные репрессии, религиозные ограничения, закрытие высших учебных заведений и высылки интеллигенции и дворянства (шляхты). В литературном воображении эти губернии, очевидно, стал символизировать «полуголодный, больной белорус» из поэмы В. Некрасова «Железная дорога». Политизированные интеллектуалы волны национального возрождения рубежа XIX – ХХ веков, поставившие вопрос о белорусской культурной и национальной автономии, видели корни проблемы в том, что указанные территории в течение столетий являлись «ареной политической, национальной, религиозной и культурной борьбы»[84] между Польшей и Россией.

К началу ХХ века белорусский был языком крестьян и наивных мыслителей и воспринимался имперскими элитами как диалект низкой, ограниченной, крестьянской культуры – в соответствии со статусом его носителей. В этой ситуации активисты возрождения обозначали свою цель как достижение признания родного языка и национальной культуры в государственных институтах и образовании, освобождение от невежества, отсталости, нищеты и присоединение к европейскому цивилизационному процессу. Национальное движение предполагало «разбудить народ» при помощи культуры; во время революции и Гражданской войны выкристаллизовалась идея создания национального государства, и в марте 1918 года, во время немецкой оккупации, сторонники белорусской независимости провозгласили в Минске Белорусскую Народную Республику, формально просуществовавшую несколько месяцев. По мнению Пера Радлинга, с точки зрения белорусского национального строительства это государство было скорее «выражением намерения»[85]. После прихода Красной армии на этих территориях была образована Белорусская Советская Социалистическая Республика, объединенная затем с Литвой в образование под названием Литбел, при этом значительные восточные территории были включены в состав России. В марте 1919 года польская армия начала наступление на Литву, Беларусь и Украину, и польское правительство объявило, что будущее этих земель будет решаться «свободным волеизъявлением народа, чье право на самоопределение ни в коем случае не может быть ограничено»[86], а генерал Пилсудский выступал в Минске с речью на белорусском языке, однако через некоторое время единственным официальным языком был объявлен польский. С окончанием военных действий в 1921 году в Риге был подписан договор о разделе оспариваемых территорий, на который белорусские представители не были приглашены. Согласно этому договору, западные земли края отошли к Польше, восточные были включены в состав РСФСР (позднее перешли к БССР), а центр был закреплен за Белорусской ССР.

В Восточной Белоруссии в межвоенное двадцатилетие шло строительство социализма и создание Советской Белоруссии, республики с четырьмя государственными языками (белорусским, русским, польским и идишем), но приоритетом белорусского. Ирония, замечает канадский историк Дэвид Марплз, состоит в том, что именно советская власть укрепила и расширила БССР (присоединив некоторые восточные, а позднее и западные территории), создала промышленность и целенаправленно поддерживала и развивала белорусскую культуру и школу и таким образом способствовала укреплению чувства отдельной национальной принадлежности[87]. В то же время в 1930-х была уничтожена значительная часть интеллигенции, как белорусской, взращенной на идеях дореволюционного национального возрождения, так и польской, и еврейской. Межвоенный период был отмечен началом индустриализации и модернизации сельского хозяйства, ликвидацией безграмотности, расширением образования и книгопечатания на родном языке. Через несколько лет после того, как была образована Белорусская ССР, самый известный белорусскоязычный поэт Янка Купала в поэме «Неназванное» писал о национальном государственном строительстве и рисовал образ родины как хозяйки, наконец-то обретшей свой собственный дом:

Беларусь в углу в хате своей села,

Кубок меда в руке, назирает (смотрит) смело…[88]

С течением времени в символическом пространстве советской эпохи белорусская нация характеризовалась как советская, равная среди равных, стремящаяся достичь полной грамотности населения, развить экономику и модернизировать сельское хозяйство, однако в начале того периода, о котором идет речь в этом тексте, до этого было далеко.

По другую сторону границы (проходившей в то время в 40 километрах к западу от Минска, вблизи станции Негорелое), в буржуазной Польской республике или, как было принято говорить, в «панской Польше» белорусы составляли компактно проживающее национальное меньшинство и, таким образом, находились приблизительно в тех же политических условиях, которые были характерны для многих народов Центральной Европы, боровшихся в XIX веке за национальное признание в составе полиэтнических империй. Обращение к истории этого периода позволяет увидеть, как могут быть соположены национальный и гендерный порядки, а также как различные национальные проекты структурируют формы публичной и частной жизни и коллективных идентичностей в соответствии со своими политическими целями. Материалом для анализа в первом случае являются документы архива Женотдела ЦК КП(Б)Б, а также журнал «Беларуская работніца і сялянка» («Беларусская работница и крестьянка») 1920–1930-х годов. Во втором используются документы белорусских женских организаций, работавших на территории Западной Беларуси, а также публикации в журнале «Жаноцкая справа» («Женское дело»), который издавался в Вильно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Классы наций. Феминистская критика нациостроительства"

Книги похожие на "Классы наций. Феминистская критика нациостроительства" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Елена Гапова - Классы наций. Феминистская критика нациостроительства"

Отзывы читателей о книге "Классы наций. Феминистская критика нациостроительства", комментарии и мнения людей о произведении.