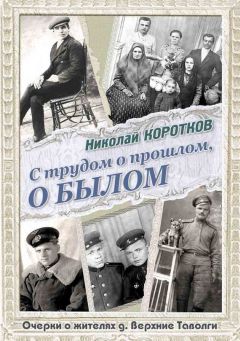

Николай Коротков - С трудом о прошлом, о былом. Очерки о жителях д. Верхние Таволги

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "С трудом о прошлом, о былом. Очерки о жителях д. Верхние Таволги"

Описание и краткое содержание "С трудом о прошлом, о былом. Очерки о жителях д. Верхние Таволги" читать бесплатно онлайн.

Деревня Верхние Таволги сегодня известна как один из центров туризма Свердловской области. Основанное в конце XVII века рас-кольниками-скитниками, ставших основателями таволожских родов и семей, это поселение в течение трёх веков было одним из оплотов уральского старообрядчества.

Автор – коренной таволжанин – в своих очерках рассказывает о зарождении и истории деревни, своего рода, о судьбах жителей. В его повествованиях прослеживаются нелёгкие пути таволжан – хранителей «древлего благочестия», строивших свою жизнь «по совести». Основанный на семейных преданиях, воспоминаниях автора, его родственников и земляков, бывших непосредственными участниками и свидетелями описываемых событий; архивных документах, найденных в результате длительных поисков, сборник очерков представляет собой не только уникальный источник для изучения истории и культуры уральской провинции, но и литературное произведение, написанное живым и стилистически очень оригинальным языком человека «от земли». Книга иллюстрирована редкими фотографиями из архива автора.

Издание представляет интерес для историков, краеведов, исследователей старообрядчества, любителей публицистического жанра, и всех, интересующихся историей и культурой Урала.

26 октября 1581 года Ермак дошёл до цели и овладел городом Искером – столицей Сибирского царства. С этого дня можно считать Сибирское царство завоёванным, так как той своей победой Ермак присоединил его к владениям русского царя.

Вскоре после победы Ермак своего атамана Кольцо послал в Москву, к самому царю Ивану Грозному, чтобы известить его об одержанной победе. Давно государь осудил Кольцо (как и самого Ермака) к смерти, но храбрый атаман смело ехал в стольную: может царь и помилует, когда узнает, что казаки завоевали ему целое царство. Так и вышло: его приезд в Москву был ознаменован хорошим концом – с собой он привёз в подарок от Ермака пушнину соболей, бобров и чёрных лисиц, что очень понравилось царю. А за блестяще одержанную победу над превосходящим по силе войском татар Иван Васильевич казакам с атаманами простил всё, и послал для них подарки царские. Самому Ермаку пожаловал дорогую шубу со своего плеча, серебряный ковш да две дорогие кольчуги. К тому же Ермак Тимофеевич был удостоен титула «Сибирский князь». Вместе с атаманом Кольцо в поддержку Ермаку в Сибирь из Москвы были посланы триста стрельцов.

По случаю знаменательной победы Москва ликовала: по церквям служили молебен, гудели московские колокола, славя живых и поминая убиенных героев. Вот уж поистине: кого убьют – бог простит, кто останется жив – царь наградит.

Тот колокольный звон разнёсся по всей Руси, возвещая о зарождении в диких Уральских и Сибирских местах новой жизни. Безмолвие в таёжных отрогах нарушилось, оглашаясь то там, то тут стуком топоров да весёлыми голосами работного люда.

Родные звуки церковных колоколов с вновь возведённых повсюду храмов на новообживаемых землях также радовали слух и сообщали о пришествии туда христианства и его победе над тьмой язычества. Тот поход позволил открыть ворота в Сибирь, а народ не забыл Ермака, отнеся его к любимым «былинным» богатырям, о чём сложены легенды и поются песни.

В 1838 году в Тобольске Ермаку был открыт величественный памятник.

Завоевание Сибири Ермаком дало импульс и ускорило возникновение русских городов на территории нынешней Свердловской области. После его легендарного похода становление первыхуральских городов стало неизбежным, это успешно продолжило летопись освоения русским народом Уральской земли.

Уральские города, посёлки и деревни отделены друг от друга не только расстоянием, но и временем основания. Они прошли длительный и сложный путь своего развития.

Пути продвижения из центральной полосы на Урал, как мы отмечали, были известны издревле, и мы об этом уже говорили выше, но после похода Ермака самым оживлённым стал путь от Москвы через Ярославль на Волгу, Великий Устюг, Кайгород, Чердынь. Далее, перевалив через Уральские горы в северной их части, он проходил по рекам Лозьве и Тавде к Тобольску. И вот, именно в том месте, где дорога проходила через Урал, возникли и первые Уральские города – пионеры. Они стали играть роль военно-транспортных центров. Некоторые из них испытали как головокружительный взлёт, пору славы и востребованности, так и не менее сокрушительное падение. Позже часть тех городов вообще исчезла или превратилась в небольшие селения. В 1589 году на Лозьве, у впадения в неё реки Ивдель, был построен Лозьвинский городок – опорный пункт за Уральским хребтом, для защиты «московской» дороги (через Чердынь) в Сибирь. Другой военно-транспортный городок – Пелым – возник южнее Лозвинска в 1593 году, на месте древней столицы пелымских князей. Эти городки стали центрами двух новых уездов.

Вместе с тем, быстрое освоение русскими Сибири, заселение Зауралья, возрастающая переброска хлеба, припасов, разного рода работных и служивых людей, а также транспортировка «денежной и соболиной казны» и «рухляди» поставили вопрос о новом сокращении пути в Сибирь и обратно.

В 1597 году Соликамский «посадский человек» Артемий Сафонов Бабинов нашёл новую дорогу по Уралу в Сибирь – через Соликамск к верховьям реки Туры. Дорога получила официальное название «Новая Сибирская Верхотурская дорога», которая в продолжении свыше полутора столетий являлась единственной действующей дорогой в Сибирь.

Открытие нового пути на восток вызвало необходимость основания на реке Туре – на восточном конечном пункте «Бабиновской дороги» (так она стала называться) – хорошо укреплённого пункта, чтобы обезопасить сообщение по новому пути. Так в 1589 году появился город Верхотурье – праотец всех городов Свердловской области, быстро превратившийся в важнейший административно-экономический центр Зауралья. Как отмечал один из исследователей Урала Л. Е. Иофа (1951), Верхотурье стало своеобразной «дверью в Сибирь». Через два года после основания Верхотурья, в 1600 году, на половине пути между Верхотурьем и Тюменью по стратегическим соображениям возник город Туринск, а Лозвинский и Пелымский городки, оставшиеся в стороне от нового пути в Зауралье и Сибирь, какутратившие свое значение, перестали развиваться.

Строительство укреплённых городков создавало предпосылки и для сельскохозяйственного освоения плодородных зауральских земель. Сначала вдоль рек, а затем и в глубинных районах зарождалось немало сельских населённых пунктов, в том числе и слобод, часть которых послужила основой для последующего возникновения городских поселений. Так, в 1621 году возникла Невьянская Слобода, в 1625 – Тагильская, в 1631 – Ирбитская, в 1644 – Краснопольская, в 1669 – Аятская слободы и другие крестьянские поселения. Наиболее интенсивно заселялись Верхотурский и Туринский уезды, а постепенно, с развитием горнозаводской промышленности Урала начали строиться крупные по тем временам чугунолитейные, железоделательные и медные заводы: Невьянский (1701), Каменский (1701), Алапаевский (1704), Уктусский (1702). Все эти заводы стали предшественниками будущих городов и вошли в их состав.

Важнейшим событием горнозаводского строительства в этот период явилось сооружение в центре быстро формирующегося района Урала Исетского завода, как основания будущего города Екатеринбурга (1723). Благоприятное месторасположение города, на границе Европы и Азии, способствовало тому, что он стал главным уральским городом, осуществляющим управление уральскими и сибирскими заводами.

Таволгами село назвалось

Деревня Верхние Таволги – сельское поселение в Невьянском районе, имеющее свою точку на карте и географические координаты (57°34′01″ с.ш. 60°22′28″ в. д.), а также почтовый адрес и почтовый индекс, свою историю и своё лицо. Возраст этой деревни позволяет отнести её к одному из самых старых поселений на Среднем Урале. Это красивая деревня, когда-то не бедная, приютившаяся по обоим берегам в верховьях речки Таволги. Таволга – река, небольшая по ширине, но довольно многоводная. Длина реки составляет 11 км. Устье её находится по правому берегу реки Нейва у д. Нижние Таволги.

Река Таволга

Кто и когда этой речке дал радующее слух, не менее красивое, чем и она сама, название – не известно, но в документах река Таволга упоминалась ещё в 1660-х годах. Наряду с распространённой версией происхождения названия реки от растения «таволга» (лабазник), цветущего белым цветом по её берегам, существуют и другие. Матвеев А. К. в своё время высказал мнение, что название «Таволга», возможно, образовано от татарского «тау» – гора и «елга» – река или «уелгу» – углублённый («река у горы»), или «уйылга» – низина, долина («река в низине»). В языке барабинских татар, живущих в Западной Сибири, «елга» означает «речка, ручей»[1].

Не исключено, что название пришло от финно-угров и образовано от хантыйского «тав» – заповедь и финского «валкэа» (эстонское «валгэ») – белый (в последующем произошла замена финского «а» на русское «о»). Соответственно, Таволга можно перевести как «белая гора» или «заповедная река»: возможно, наши далёкие предки встречали по берегам речки месторождения белой глины в виде горок, или ханты почитали реку, приносили жертвы водяным духам (до начала XX в. хантов и манси часто считали одним народом и называли то остяками, то вогулами).

Во все времена люди селились около рек. Основывая и обустраивая своё жилище, будь оно временное или постоянное, человек располагал его ближе к воде, где можно и жажду утолить, и освежиться, и привести себя в порядок. В общем, где лывка – там и помывка. Ко всему тому, речка помогала прокормиться в любое время года, ведь рыба всегда желаема для всех и на любом застолье. Одним словом, вода – это жизнь, а речка – и поилица, и кормилица.

Принимая это высказывание за основу, человек выбирал наиболее удобное и максимально выгодное место и начинал вдыхать в него жизнь. Причины появления людей в том или ином месте были разными: где-то возникала необходимость построить острог, где-то возвести крепость, где-то водную пристань, где-то ямщицкую станцию «для облегчения ямской гоньбы», а где-то создать условия для добычи полезных ископаемых. Во всех случаях это свершалось по именному повелению властей предержащих. Осуществляя намеченное, экспедиция, наделённая полномочиями, снаряжённая и обеспеченная всем необходимым (тяглом, провиантом, одеждой, инструментом), заручившись поддержкой властей, появлялась в указанном месте. Принимаясь за исполнение волеизъявления повелителей, она забивала первый колышек. У поселенцев, как и у всех новосёлов, всё было первым: первое срубленное дерево, первый пень и первое укрытие от капризов природы. У каждого поселения своя предыстория, своё рождение, свои этапы формирования, свои индивидуальные черты внешнего облика.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "С трудом о прошлом, о былом. Очерки о жителях д. Верхние Таволги"

Книги похожие на "С трудом о прошлом, о былом. Очерки о жителях д. Верхние Таволги" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Коротков - С трудом о прошлом, о былом. Очерки о жителях д. Верхние Таволги"

Отзывы читателей о книге "С трудом о прошлом, о былом. Очерки о жителях д. Верхние Таволги", комментарии и мнения людей о произведении.