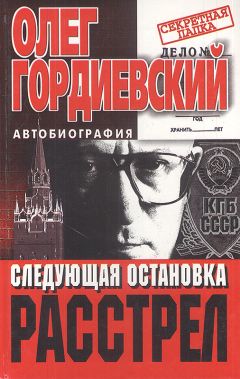

Олег Гордиевский - Следующая остановка - расстрел

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Следующая остановка - расстрел"

Описание и краткое содержание "Следующая остановка - расстрел" читать бесплатно онлайн.

Он был заочно приговорен к расстрелу, и его дело до сих пор не закрыто! Как только не называли Олега Гордиевского после скандального побега из Москвы под самым носом бдительных чекистов. Но он всего лишь был не согласен с существующим в Советском Союзе режимом и приверженцем западной демократии. Проработав долгие годы на Западе в качестве сотрудника КГБ под дипломатическим прикрытием, он испытал на себе всё лицемерие пропаганды, кричащей о строительстве коммунизма в отдельно взятой стране. Оказавшись в сложных жизненных обстоятельствах, он начал сотрудничать с английской разведкой, пока не попал под подозрение Центра. О вербовке иностранной агентуры, о секретной «кухне» шпионажа и о своей жизни с предельной откровенностью рассказывает Олег Гордиевский в автобиографической книге, которая во многом расходится с общепринятыми представлениями о службе госбезопасности…

Наша семья от репрессий не пострадала, но кара постигла моего дядю Александра, старшего брата матери, агронома, которого арестовали в 1938 году, объявили врагом народа и приговорили к десяти годам заключения в лагере в Восточной Сибири. Кто-то, видимо, донес на него за критические высказывания по поводу коллективизации сельского хозяйства. Дядя, однако, сумел извлечь некоторые преимущества из своего несчастья: прекрасный огородник, он начал выращивать овощи и стал одним из самых влиятельных заключенны в лагере, поставляя свежие овощи к столу командиров КГБ. В 1948 году, когда срок его заключения истек, он теоретически сделался свободным человеком, но не получил разрешения вернуться домой и оказался в ссылке. Не усматривая и в этом трагедии, он возглавил предприятие по выращиванию овощей в оранжереях и стал обеспеченным человеком. После смерти Сталина в 1953 году ему разрешили приехать в Москву, и я впервые увидел этого веселого и энергичного человека, полного планов на будущее. Он рассказал мне, что всегда любил пиво, но за десять лет в лагере не выпил ни капли алкоголя. Лагерный городок, отрезанный от шоссейных и железных дорог, был так далек от цивилизации, что завозить туда пиво (в котором 95 процентов воды) или даже водку (60 процентов воды), считалось неоправданно дорого. Единственно разумным было ввозить спирт, в котором 96 процентов алкоголя, и его доставляли из Хабаровска, а иногда похищали из больниц и с авиационных баз. Вопреки, а может, благодаря своему долгому воздержанию дядя Александр превратился в истинного знатока и ценителя пива и, будучи в Москве, решил во что бы то ни стало перепробовать все имевшиеся в продаже сорта.

Увы, через два года он умер от сердечного приступа, его здоровье было подорвано лагерной жизнью. После его ареста в 1938 году жена его оставалась в Самарканде; в должный срок он узнал, что она с ним развелась, и сошелся с женщиной, тоже узницей. Эта приветливая и добрая женщина пережила его и часто нас потом навещала, став членом семьи.

После смерти дяди Александра бабушка решила бороться за его реабилитацию, чтобы обелить его имя и вернуть конфискованную собственность. Дело шло медленно, потому что власти были засыпаны тысячами подобных заявлений; но Лукерья Григорьевна, не зная устали, писала письма, заполняла анкеты и ходила по государственным учреждениям. К тому времени ее так скрутил ревматизм, что ходила она согнувшись почти под прямым углом, держа руки за спиной у основания позвоночника. Бабушка страдала от сильных болей, но воля ее была неколебима, и в конце концов она добилась документа о реабилитации Александра.

Сильное влияние оказал на меня и дядя Константин, младший брат матери, простой, скромный человек, далеко не лишенный здравого смысла. Он был ветеринаром-практиком, и, в то время как в чести был биолог-шарлатан Трофим Лысенко с его бредовой теорией, утверждавшей, что у растений не существует генов, Константин, бывая у нас, говорил: «Это же чепуха! Невероятно! Как его могут слушать? Разумеется, гены существуют. Мы знали о них еще до войны». Слушая его здравые рассуждения, я начал проникаться духом отрицания общества, в котором преследование ученых, говорящих правду, — самое обычное дело.

Я родился в Москве 10 октября 1938 года, когда самый черный период репрессий шел к своему завершению, но мои первые туманные воспоминания относятся к осени 1941 года, когда мне было около трех лет. Немцы тогда бомбили Москву, и во время воздушных налетов нас с братом уводили под своды недостроенной станции метро, которую использовали как бомбоубежище. Эскалаторы не работали, и мы подолгу спускались по ступенькам в набитый людьми туннель.

Мой отец во время войны был политработником и выступал с лекциями перед военными. Когда 22 июня 1941 года гитлеровские войска напали на Советский Союз, он был уже в годах (45 лет) и страдал близорукостью, поэтому на фронт не попал и в боях не участвовал, чего, по-моему, втайне стыдился. Но когда я подрос, узнал от своего двоюродного брата Валентина, каким блестящим оратором был отец. Шестнадцатилетним юношей Валентин побывал на одном из выступлений отца в летнем театре. Сорок пять минут тот держал аудиторию в напряженном внимании, рассказывая о международном положении и о ситуации на фронтах. Говорил с неизменным блеском, начав на высокой ноте, ровно и уверенно вел разговор, почти до конца и завершал лекцию крещендо в трех лозунгах, провозглашенных Сталиным и ставших ритуальными: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Люди аплодировали ему стоя. Валентин был потрясен способностью отца владеть аудиторией и воспламенять ее.

В конце лета 1941 года немцы быстро продвигались к Москве; государственные учреждения и иностранные посольства готовились к эвакуации в Куйбышев. 16 октября в столице началась паника, люди думали, что немцы вот-вот овладеют городом: начались грабежи, тогда и был сформирован особый полк войск НКВД, который должен был защищать город до последней капли крови.

Наша семья эвакуировалась в Куйбышев, где отец получил временную работу, но город был наводнен беженцами, и он договорился об отправке нас в Киргизию, в город Пржевальск, почти на границе с Китаем. Там, в городе, названном по имени путешественника и географа полковника Н.М. Пржевальского, подразделению погранвойск было поручено опекать семьи офицеров, оставшихся в Москве или ушедших на фронт.

Пржевальск — это первый город, о котором я сохранил ясные воспоминания, Типичное русское поселение с красивыми улицами, кирпичными домами, выкрашенными белой краской, и высокими, стройными пирамидальными тополями, которые так чудесно пахли после дождя. Город располагался примерно в тысяче шестистах метрах над уровнем моря. Климат здесь был хороший: сухо и морозно зимой и умеренно жарко летом. Отец не приезжал к нам туда — слишком далеко добираться от места его службы, и я представляю, как было одиноко маме, но два года мы жили достаточно спокойно и безбедно. Хозяин дома держал свинью, которую мы с братом очень любили, и, когда перед Новым годом ее собрались зарезать, мама заперла нас в комнате, чтобы мы этого не видели. Но потом, когда свинья была уже мертва, тушу накрыли паласом, и мы с Василько сели на нее ничтоже сумняшеся.

В памяти сохранились и другие эпизоды, окутанные дымкой времени. Помню, я стыдился своих ботинок, старых и дырявых. Помню, как мы бегали играть в летний театр: некому было поддерживать в театре порядок, и между скамейками росли дикие цветы. По дороге во Фрунзе (ныне Бишкек), откуда нам предстояло ехать в Москву, пришлось обогнуть озеро Иссык-Куль, и я был поражен тем, как близко подступают горы к ярко-синей глади воды. Во Фрунзе на меня снова произвели сильное впечатление цветы: мы сидели на скамейке в ухоженном сквере, и теплый сентябрьский воздух был напоен запахом душистого табака. И поныне сладкий, почти дурманящий запах никоцианы воскрешает в памяти ту сцену во всех подробностях. И, наконец, когда мы приехали в Москву и вышли из здания Казанского вокзала на Комсомольскую площадь, я был невероятно поражен зрелищем поезда, едущего по виадуку, — поезд высоко в небе!

Осенью 1943 года Москва казалась относительно спокойной. После великих сражений под Сталинградом в январе и феврале и летней битвы под Курском немецкие армии отступали, и было ясно, что они уже не вернутся и что бомбить Москву больше не будут. Отец сумел получить жилье недалеко от знаменитой Бутырки, в добротно выстроенных еще в царское время казармах, где прежде жили солдаты, охранявшие тюрьму. Здесь я и вырос. Окрестности едва ли благоприятные — ведь Бутырка для Москвы то же, что Моабит для Берлина: тюрьма с ужасным прошлым. Часто, когда мы гуляли поблизости, видели, как к воротам подъезжала машина и совершалось чудо: охранник нажимал кнопку, и огромные металлические ворота уезжали в стену. За этими воротами на некотором расстоянии были другие такие же, так что любое средство передвижения, въезжало оно или выезжало, попадало в замкнутое пространство. С маленького балкона нашей квартиры видна была крупная кирпичная башня восемнадцатого века, в которой находились камеры.

Несмотря на близость к мрачной тюрьме, мне, пятилетнему мальчику, Москва казалась замечательным городом. Людей было не много, большинство его обитателей либо ушло на фронт, либо эвакуировалось из города. И почти никакого уличного движения. Москва была чистой, в ней еще сохранялись улицы с деревянными домами и палисадниками, в которых весной расцветала сирень. Вдоль главных трасс деревьев не осталось — их спилили по приказу Сталина и Кагановича.

Мы жили на Лесной улице, названной так, потому что когда-то там находился рынок лесоматериалов.

Соседний с нашим дом хранил на себе некий реликт. На одной из стен была вывеска, старинная, дореволюционная, сделанная по правилам старой орфографии, отмененной большевиками: «Оптовая компания Каландадзе по торговле кавказскими фруктами». Здесь когда-то помещалась подпольная типография, где большевики печатали листовки на типографском станке, установленном в подвале. В мое время там был маленький музей, и первый этаж был оформлен в виде старинной торговой конторы, принимавшей заказы на поставку фруктов с юга.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Следующая остановка - расстрел"

Книги похожие на "Следующая остановка - расстрел" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Гордиевский - Следующая остановка - расстрел"

Отзывы читателей о книге "Следующая остановка - расстрел", комментарии и мнения людей о произведении.