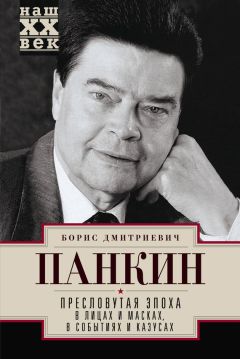

Борис Панкин - Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах"

Описание и краткое содержание "Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах" читать бесплатно онлайн.

Автор книги «Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах» – бывший главный редактор газеты «Комсомольская правда», бывший председатель ВААПа, бывший министр иностранных дел СССР Борис Панкин. Перед читателем проходит целая галерея образов людей неординарных: Хрущев и Брежнев, Горбачев и Ельцин, Улоф Пальме и Маргарет Тэтчер, Юрий Гагарин и Астрид Линдгрен и многие, многие другие, с которыми автору довелось встречаться на протяжении жизни. Живой и увлекательный рассказ о них составляет канву мемуаров, на страницах которых эти люди предстают в новом, подчас неожиданном ракурсе.

Показалось, что Твардовский посматривает на меня испытующе, и это только подхлестывало меня в работе над статьей. В один из тех дней навестил меня Дмитрий Петрович Горюнов, приехавший в отпуск из Кении, куда был отправлен послом вскоре после падения Хрущева. Была такая манера, которая коснулась позже и меня.

Узнав, что по соседству лежит Твардовский, Д. П. потребовал вести его к нему. Там снова зашел разговор о преследованиях «Нового мира» и соответственно об Абрамове. Горюнов позднее написал об этом в своих воспоминаниях.

Я закончил статью в больнице, назвал ее «Живут Пряслины!» и отправил в редакцию, а через день, с пудовым гипсом на ноге, перебрался на дачу. Приехавшие вскоре навестить меня мои заместители Чикин и Оганов привезли с собой верстку статьи – два подвала, – но стали уговаривать отказаться от публикации. Для моего же, мол, блага.

Речи их, как всегда, были с завитушками, но смысл ясен: статья будет воспринята как поддержка практически уже уволенного Твардовского. В ЦК не любят, когда идут против течения. Я знал это не хуже их, но отказаться от публикации не согласился. Хотя и догадывался, что мои бравые помощники высказывают не свое, вернее, не только свое мнение.

Через несколько дней после публикации мне привезли из редакции помеченное 17 сентября 1969 года письмо Твардовского, которое я не могу не привести почти целиком:

«Дорогой Борис Дмитриевич! Сразу же по ознакомлении с Вашей великолепной статьей об Абрамове пытался дозвониться до Вас – все неудачно. Наконец, узнаю, что Вы больны. Уж не опять ли Вы в больнице, не с ногой ли? Если, не дай бог, там, звоните, пожалуйста, мне в „Н. М.“ (249-57-04). Звонил Вам и по домашнему телефону – никого. Так или иначе, хочу сердечно поблагодарить Вас за доброе дело – статью о Пряслиных. Я так рад за Абрамова, человека – мало сказать талантли вого, но честнейшего в своей любви к „истокам“, к людям многострадальной северной деревни и терпящего всяческие ущемления и недооценку именно в силу этой честности. Авось, теперь его хоть в „Роман-газете“ издадут – до сих пор открыто отстраняли, предпочитая „филевскую прозу“. Конечно, даже при сочувственном отношении к „Зимам и летам“ вы могли (и это уже было бы немало) ограничиться заказом статьи кому-либо, но Ваша дорога тем особым поворотам темы „положительного героя“, до которого вряд ли внешний автор дотянулся. Будьте здоровы и веселы.

Искренне Ваш Твардовский».

Надо ли говорить, что я испытал, читая это письмо. Я до сих пор в тяжелую минуту беру и перечитываю его… Еще через несколько дней, когда я уже перебрался со своим гипсом в Москву, позвонил Федор Абрамов, голос которого я услышал впервые. И которым не переставал упиваться на протяжении следующих полутора десятков лет.

Тем, у кого есть фонтан, Козьма Прутков рекомендовал заткнуть его. Но как быть тому, у кого внутри вулкан?

Федор клокотал денно и нощно, и поводом для очередного извержения, восторженного или гневного, сардонического или с юмором, могло быть что угодно – статья «Живут Пряслины!» и мировой катаклизм, козни против «Нового мира» и проигрыш любимой футбольной команды.

В любую минуту он мог сорваться и наорать на любого, включая и самых близких ему. Правое плечо задрано до предела вверх. Левая нога вперед. Голова откинута назад. Голос не под стать тщедушному его физическому естеству, а мощностью с иерихонскую трубу. Так он нападал и на Твардовского, который честно признался при их первой встрече в 1963 году, что такую острую вещь, как «Вокруг да около», они бы не могли напечатать: «Я что-то стал возражать. Дескать, стыдно слышать от редактора. Вы что, не знаете, как народ живет?»

Так случилось однажды и в Москве, на Петровке, в покоях бывшего Петровского монастыря, который давно уже превратился в склад Министерства культуры СССР. Странное впечатление производит этот склад, или, как его торжественно величали служители, запасники.

Бесконечная цепь переходов и бывших келий, забитых полотнами, бюстами, скульптурными портретами в полный рост и скульптурными группами.

Своего рода кладбище, напомнившее мне кадры из недавно виденного фильма Альберто Сорди, который играет там отца, потерявшего сына. Гроб с телом в ожидании места для погребения хранится в своеобразной камере хранения, где гробы составлены поленницей. Из окаянства я обратил внимание одного из рабочих, что Ленин у них стоит вниз головой.

– А что такого, – сказал он. – У нас и Брежнев вверх ногами, – чем доставил огромное удовольствие всем нам, особенно, по-моему, Федору.

Пришли мы сюда ради картины ленинградского земляка Абрамова Евгения Мальцева «Современники», которую он, находясь в затруднительном положении, продал, потеряв на нее права, Министерству культуры, откуда она и попала в неволю, то бишь в запасники.

Привел нас сюда, меня и слегка сопротивлявшегося этому Мальцева Федор Абрамов. Хотел, чтобы я, председатель ВААП, перекупил бы эту картину и выставил ее в ВААПе. Не век же ей здесь прозябать. Выполненная в монохроматической гамме работа Мальцева была групповым портретом любимых его писателей, ушедших и живых: Твардовский, Шукшин, Солоухин, Белов, Абрамов, Яшин.

– Выставишь в своей конторе, – горячился Абрамов. – Это ж твоего агентства авторы. И размер подходящий – три на полтора.

– В Союзе же никто об этом не думает. Секретари молодые… Для них главное – не писать, а выставляться. Вывешиваться, – продолжал кипеть Федор. – Пять лет над картиной, которая, став сенсацией, уходит в запасники и там стоит, что вызывает лишь тихое поскуливание ее создателя, – негодующий взгляд в сторону художника. Тихий, почти молчаливый его ропот. Ссылаясь на свой исторический триптих, Мальцев сказал, что «Пророк» – это гибель плоти буквально, на копьях; «Самосожжение», которое мы совсем недавно рассматривали с Федором в мастерской у Мальцева в Ленинграде, – та же кара, которой люди добровольно себя подвергают ради идеи. Персонажи «Современников» – те же самосожженцы. Федор полез в полемику:

– Какие же они самосожженцы. Они богатыри, сгорают на огне собственного духа.

Каждая следующая фраза произносилась громче предыдущей.

– Вот именно, – успокаивающе согласился Мальцев. – Это я и имел в виду.

Я обратил внимание на то, что Солоухин единственный из всех изображен на картине лежа.

– Он сам меня спрашивал: почему лежа? А я говорю, а я откуда знаю? Мне так видится, вот и все. И Белова я так вижу, как написал. И Шукшина.

Из монастыря Федор потащил нас в ЦДЛ, в ресторан. После первой Мальцев слегка оттаял. Говоря о себе, обращался больше ко мне, человеку для него сравнительно новому. Федор, которого постоянно отвлекали приветствиями и предложениями поднять бокал, тем не менее внимательно прислушивался к нашему разговору, точнее монологу Мальцева.

– Когда-то я часто тут бывал, еще с Ильей (Глазуновым. – Б. П.). Было, все было. Суета эта. И три съезда за мной, я и оргсекретарь, и иностранная комиссия. Потом увидал, нет! Или-или! Тут играешь с огнем. Все оставил. Только мастерская да вот иногда с Федором выйдешь, пройдешься по набережной. И все. Мне хватает.

Объясняя мне, что такое монохроматическая гамма, Женя не без доли комизма посетовал, что много белил на нее идет. А они подорожали. И кисти тоже.

– Вот живет человек, как говорится, одним куском хлеба, – громогласно вторгся в наш разговор Федор. – И светится весь. И пишет, пишет, ничего специально не делая для того, чтобы люди это увидели. Только скорбя.

– Да, не сладко, – подтвердил Мальцев, – когда лежит взаперти вещь, на которую ушло столько лет. Федор Александрович еще говорит, ты ее как-то быстро написал…

Федор, который сам ощущал себя изгоем в ССП, что было для него предметом и гордости, и негодования, особенно когда он приезжал в Москву и сталкивался с бюрократической писательской иерархией, считал своим долгом опекать Мальцева, тоже, по его меркам, изгоя, но в другом Союзе – художников.

Мальцев, словно бы в объяснение своего положения, снова и снова возвращался к Глазунову.

– Я ведь тоже его дорогами ходил. Нет, не надо мне этого. Отвлекает. Мешает работать. А каждый час дорог весеннего солнышка… Да и возраст не дает баловать. Только что в декабре пятьдесят стукнуло…

– Нет, это поистине нечто очень наше, очень русское. Это смирение.

– Тем более поразительно, – тут Федор чуть ли не за грудки меня берет, – что внутренняя мысль всех его картин – бунт, изображение бунта, правда тоже молчаливого, хоть и исполненного силы и достоинства.

Алексей Симонов, сын Константина Михайловича, говорил мне, ссылаясь на слова отца, что, если бы не анкета (по материнской линии он принадлежал к роду князей Оболенских), тот ни за что бы не связался с поэзией, а двинул бы прямиком в политику.

То же самое о себе и политике, думаю, мог бы сказать Федор. Только удерживало его не происхождение, а темперамент. Если не полушариями, то подкоркой он понимал, что, коснись политики, моментально бы переступил границу терпимого и угодил бы в места не столь отдаленные. Не страх тюрьмы, а боязнь исчезнуть, не сотворив предписанного судьбой, удерживала его от активных действий. Изначально он, как и Твардовский, отторгал советский режим не столько умом, сколько душой и сердцем.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах"

Книги похожие на "Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Панкин - Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах"

Отзывы читателей о книге "Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах", комментарии и мнения людей о произведении.