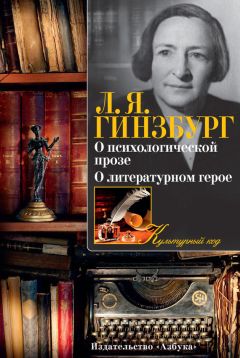

Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "О психологической прозе. О литературном герое (сборник)"

Описание и краткое содержание "О психологической прозе. О литературном герое (сборник)" читать бесплатно онлайн.

Лидия Яковлевна Гинзбург (1902–1990) – крупнейший российский литературовед. Две книги Л. Я. Гинзбург, объединенные под одной обложкой, касаются способов построения образа литературного героя как определенной системы взаимосвязанных элементов («О литературном герое», 1979) и истории медленного становления приемов передачи мыслей и чувств человека в художественной литературе, которое завершилось психологическими открытиями великих реалистов XIX века («О психологической прозе», 1971). Читатель узнает не только, «как сделан» тот или иной литературный образ, но и как менялось представление о человеке на протяжении всей истории литературы Нового времени. Живой стиль изложения, множество ярких примеров, феноменальная эрудиция автора – все это делает книги Лидии Гинзбург интересными для самой широкой читательской аудитории.

Наряду с мемуарными произведениями, смежными с повестью или романом, существуют и принципиально иные. В них – при неизбежных общих связях с тем или другим литературным направлением – резко выражена специфика жанра, его особые цели и возможности. О трех таких произведениях я буду здесь говорить. Это «Мемуары» Сен-Симона, «Исповедь» Руссо, «Былое и думы» Герцена. Это произведения в высшей степени отмеченные мемуарной спецификой и очень разные – не только потому, что в них нашли отражение разные исторические эпохи, но и по своей структуре и своим познавательным задачам. Сен-Симон – создатель мощного потока социально-моральных портретов, «характеров» своих современников. Руссо обращен к «внутреннему человеку», Герцен – к человеку в его диалектически-историческом качестве. Каждая из этих книг была одновременно историческим и «человеческим» документом, высоким созданием словесного искусства, новой ступенью познания действительности и человека.

1

О «Мемуарах» герцога Сен-Симона существует обширная литература, эта удивительная книга изучалась с разных точек зрения – как исторический источник, как памятник эпохи, как художественное произведение. В пределах же настоящей работы «Мемуары» рассматриваются только в плане проблем понимания и изображения характера.

Сент-Бёв назвал Сен-Симона соглядатаем своего века[115]. Уникальное произведение мировой мемуарной литературы, его воспоминания в разных изданиях насчитывают от двадцати до сорока с лишним томов[116]; они охватывают период от начала 90-х годов XVII века до 1723 года (последнее двадцатипятилетие царствования Людовика XIV и период регентства). После смерти Сен-Симона в 1755 году правительство Людовика XV, опасаясь разоблачений, конфисковало эту гигантскую рукопись (вместе с другими документами Сен-Симона). Около семидесяти пяти лет рукопись пролежала под спудом в архиве министерства иностранных дел и впервые, если не считать отдельных извлечений, в относительно полном виде была опубликована в 1829–1830 годах. Мемуары Сен-Симона оказались, таким образом, звеном, изъятым из историографического и литературного ряда своего времени[117].

Считалось прежде, что мемуары Сен-Симона представляют собой нечто вроде дневника, который он вел изо дня в день и который на старости лет окончательно обработал. Эту концепцию подсказал потомству сам Сен-Симон своим утверждением, что уже с 1694 года он начал вести систематические мемуарные записи. Свидетельствует об этом и сохранившееся письмо Сен-Симона 1699 года к аббату ордена траппистов Рансе: Сен-Симон просит своего духовного наставника ознакомиться с фрагментами мемуаров, над которыми он работает втайне от всех. Далее, однако, теряются следы этих первоначальных записей. Во всяком случае, среди гигантского рукописного наследия Сен-Симона их обнаружить не удалось. В результате тщательных разысканий французские историки восстановили примерно картину создания «Мемуаров».

В 1729 году Сен-Симон получил копию многотомной рукописи дневника Данжо, придворного, который в течение многих лет бездумно и скрупулезно изображал день за днем жизнь двора Людовика XIV. Эту рукопись Сен-Симон снабдил своими замечаниями и «добавлениями» – иногда краткими, иногда разрастающимися в обширные экскурсы[118]; в своей совокупности они образуют своего рода первую редакцию «Мемуаров». Работа Сен-Симона над дневником Данжо продолжалась почти десять лет. По-видимому, в 1739 году (64 лет от роду) он приступил к окончательной редакции «Мемуаров» и завершил ее около 1750 года.

В процессе этого труда Сен-Симон использовал огромное количество заготовленных им материалов – свои прибавления к дневнику Данжо (быть может, и свои собственные, позднее утраченные дневниковые записи), свои записки и трактаты, касавшиеся разных исторических, генеалогических, политических вопросов, дипломатические бумаги, исторические разыскания, письма, извлечения из мемуаров современников или из копий церемониймейстерских реестров со всеми деталями этикета и придворной иерархии и многое другое. Память и воображение Сен-Симона переплавили эту документальную массу в неповторимый мир непосредственно увиденного.

Сен-Симон полемизировал с Данжо и издевался над его благолепием, но дневник Данжо он весьма широко использовал, извлекая из него множество фактов и общую хронологическую схему событий[119]. Вместе с легендой о том, что «Мемуары» Сен-Симона создавались как дневник, по горячим следам событий, пала и легенда о литературном дилетантизме Сен-Симона. Считалось, что этот большой барин не удостаивал править и отделывать то, что он набросал со всей аристократической небрежностью. Он писал «спустя рукава бессмертные страницы» – сказал о Сен-Симоне Шатобриан. Сам Сен-Симон подал повод для подобных суждений в «Заключении» к своим «Мемуарам»: «Чтобы хорошо исправить то, что написано, надо уметь хорошо писать; но из этой книги ясно, что претендовать на это я не могу» (II, 422). Сен-симоновская аффектация небрежности, подхваченная романтиками, не выдержала испытания научной критикой. Позднейшие исследования показали, что перегруженный, трудный стиль Сен-Симона – не порождение аристократического дилетантизма, а сознательное орудие больших художественных задач, что Сен-Симон упорно работал над текстом своих «Мемуаров». Об этом свидетельствует хотя бы сопоставление «Прибавлений» к дневнику Данжо с окончательными редакциями изложения тех же эпизодов. Свое повествование Сен-Симон сжимает и расширяет, заостряет и смягчает, он изменяет оценки (иногда и факты), он ищет и находит другие слова – как всякий художник, работающий над черновиком.

Первоначально «Мемуары» Сен-Симона были восприняты главным образом как памятник эпохи и как исторический источник. Академическая историография судила и осуждала автора по своим законам. А. Шерюэль, редактор первого научного издания «Мемуаров», отдавая дань Сен-Симону-художнику, подробно показывает, как бурные страсти Сен-Симона, его аристократические предрассудки и политические интересы деформируют историческую действительность. Постепенно, однако, другая точка зрения завоевывает умы. Сен-Симон – великий писатель, имеющий право на субъективное видение мира, даже на деформацию отдельных фактов во имя высшей правды, поэтической и исторической. Начало этому направлению в оценке Сен-Симона положил в 1850-х годах Сент-Бёв, глава романтической критики (в 50-х годах уже несколько запоздалой). Сен-Симон у Сент-Бёва – создатель огромного и неповторимого мира, гиперболичный, метафорический, рассматривающий жизнь в увеличительное стекло. Сент-Бёв сравнил Сен-Симона с Рубенсом и Шекспиром, назвал его «Тацитом, несущимся во весь опор». «Любая эпоха, – писал Сент-Бёв в 1856 году, – у которой нет своего Сен-Симона, сначала кажется пустынной, и безмолвной, и бесцветной; что-то в ней есть нежилое»[120].

В том же духе выступил Тэн. Он писал, что страстность Сен-Симона «лишает его стиль всякой стыдливости. Умеренность, литературный вкус, красноречие, благородство – все унесено и утоплено… Кухня, конюшня, кладовая, ремесло каменщиков, зверинец, публичный дом – отовсюду он заимствует свои выражения. Он резок, тривиален и лепит свои фигуры из грязи. Оставаясь вельможей, – он народен; его великолепие все совмещает. Пусть буржуа очищают свой стиль, осторожно в качестве людей, покорных Академии; он стиль свой готов вывалять в канаве, как человек, презирающий свою одежду и считающий, что он выше всяких пятен…»[121]

В дальнейшем Сен-Симона сопоставляли с великими писателями разных веков, особенно упорно с Бальзаком[122]. Ла Варанд в своей книге «Герцог де Сен-Симон и его человеческая комедия» предложил следующий взаимосвязанный ряд: Рабле, Сен-Симон, Бальзак, Пруст. Другой исследователь утверждает, что «этот феодальный герцог – современник Золя». В той же связи автор упоминает и о Толстом[123]. Герберт де Лей, автор монографии «Марсель Пруст и герцог де Сен-Симон», отметил: «Сен-Симон в изображении критики наших дней – это Сен-Симон отчасти прустианский. В критических работах, посвященных Прусту, фраза о Сен-Симоне стала необходимой; точно так же – после выхода романа „В поисках утраченного времени“ – в работах о Сен-Симоне обязательна фраза по поводу Пруста»[124].

Сен-Симон – Шекспир, Рабле, Бальзак, Золя, Толстой, Пруст… Подобные сопоставления творческих методов могут быть в своем роде плодотворны и интересны, но они требуют осторожности. Иначе исчезает различие между XVII–XVIII веками и XIX или XX, различие между романом и мемуарами. Тем самым стерта познавательная специфика произведения и потеряно его место в истории понимания и изображения человека.

Сен-Симон бесспорно был великим художником, но произведение его не роман. Специфика Сен-Симона в том, что он писал о действительно бывшем, укладывая его в схемы – религиозные, политические, эстетические, – заданные ему эпохой, а действительно бывшее, воспринятое с неимоверной силой зрения, взрывало эти схемы, одновременно черпая в них свою структуру.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "О психологической прозе. О литературном герое (сборник)"

Книги похожие на "О психологической прозе. О литературном герое (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)"

Отзывы читателей о книге "О психологической прозе. О литературном герое (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.