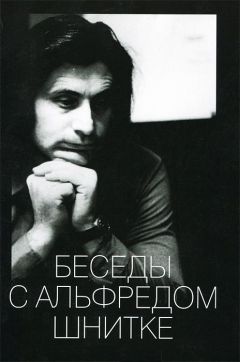

Александр Ивашкин - БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ"

Описание и краткое содержание "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ" читать бесплатно онлайн.

Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985-1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны - от личных воспоминаний, переживаний - до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка -суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке. Все материалы, кроме отмеченных ссылками на предыдущие издания, публикуются впервые. Для музыкантов-профессионалов и широкого круга читателей.

А.Ш. Ты говоришь о Вернадском. Но совершенно ту же мысль четко изложил Карлхайнц Штокхаузен, который, конечно, о Вернадском понятия не имел. Любая наука открывает что-то забытое, что, оказывается, уже существовало.

160

- Интересно разобраться: что же состоит на службе у чего - наука у искусства или наоборот?

А.Ш. Все важно. В какой-то момент что-то становится решающим, а потом акцент смещается на другое, а то, первое,- уходит дремать на десятки миллионов лет. Это как бы бесконечный процесс корректировки, который никогда не будет окончен. Вообще, человечество совершало всегда и будет совершать одну и ту же ошибку: всякий живущий интуитивно убежден (хотя и не признается себе в этом), что его поколение достигло высшего уровня, а дальше уже не будет ничего.

- Ты говорил о том, что фашизм явился реакцией на Октябрьскую революцию. Но являются ли вообще революции, как новые сдвиги,- неверными, инспирированными Дьяволом шагами человечества?

А.Ш. Да, конечно. Ты знаешь, я, конечно, консерватор. Я думаю, что и пугачевское восстание, и разинское восстание, и восстание рабов в Риме, и бесконечное количество всех этих замечательных революций - все это неизбежное повторяющееся нагромождение кошмаров.

- Ну, а как быть с мифологией, в частности, у Вагнера, ведь в мифологии всегда присутствует революционный момент...

А.Ш. В Вагнере было запрятано то, что проросло через пятьдесят лет: фашизм. Фашизм, который суммировался из двух вещей. Из преувеличенной, абсолютизированной трактовки мифологического. Оно проснулось -в лице фашизма - через Вагнера. Это с одно стороны. А с другой -чудовищная профанация всего, что достигнуто современностью. Все это и фашизмом, и коммунизмом профанировано!

- Как относиться к понятию “герой”, героическая личность? В православии есть святые, а героев нет. Герой - это атрибут революционного сознания?

А.Ш. А Александр Македонский?

- Ну, это не от Бога...

А.Ш. Да, не от Бога... И что особенно досадно: прошло более двух тысяч лет, а идеализация этого образа продолжается.

- И других, откровенно негативных “героев”. Наполеон, к примеру,- все равно почитается как великая личность.

А.Ш. Это опять-таки притягательность дьявольщины. Я бы в отношении Наполеона поступил просто: произвёл "бы подсчет, сколько сотен тысяч, если не миллионов, из-за него погибло.

- Однако же его гробница почитается... А вот Фауст - тоже стремился к революционным преобразованиям - может быть, только внутри самого себя?

А.Ш. Кого ты имеешь в виду? Потому что Фаустов много.

- Я, конечно, имею в виду гётевского.

А.Ш. А я не касаюсь гётевского Фауста. Потому что Гёте его идеализировал. А в Фаусте и с х о д н о м как раз и проявилась эта двойственность человеческого и дьявольского, с преобладанием дьявольского. Если взять всю историю Фауста, то становится очевидным, что человеческое в нем

161

проявляется только тогда, когда он,- начиная понимать, куда все идет, -станет скорбеть, плакать и жаловаться. Последние дни он уже был человеком, понимавшим, что он натворил.

В Фаусте важно то, чем его фигуру нагрузило будущее: человечество нуждалось в идеальном образе, который вместил бы в себя всю неукротимую жажду узнавать, - и задним числом адресовало это Фаусту. Первоначальный же Фауст, конечно, занимался магией и любил путешествия, но любознательность не становилась для него такой жизненной идеей, какой она стала в гётевском Фаусте. Эта фигура в максимальной степени приближалась, но не достигала того, к чему само человеческое сознание шло. Вообще, Фауст - это как зеркало, отражавшее изменения, происходившие с человечеством за последние века. Ведь когда начинаешь оценивать события новейшей истории, начиная с Ренессанса, не совсем понимаешь, почему они происходят. Наиболее сильный пример - чудовищно быстрое дьявольское развитие, которое началось с Первой мировой войны, после 1914 года. Никаких предпосылок к этому до войны - не было!

- Наоборот, был расцвет...

А.Ш. Да! И вдруг весь этот чудовищный кошмар... Можно ссылаться, конечно, на русско-японскую войну. Но кто мог предположить, что из-за убийства австрийского эрцгерцога начнется кошмар, продолжающийся и по сей день. Создается впечатление, что всеми этими событиями нечто руководит,- ведь так просто, на общем миллиардном идиотизме это не может базироваться. Есть какие-то основания, которые от нас скрыты.

- Мы сейчас говорим об иррациональном - в истории, жизни, искусстве. Ты считаешь, что в твоей музыке преобладает иррациональное?

А.Ш. Хорошо, что ты задал этот вопрос,- быть может, я был неточен в определении. Есть иррациональное, которое сохраняет свою и н ф е р н а л ь н у ю иррациональность (например, на вопрос о начале первой мировой войны человечество никогда ответа не получит,- потому что этот ответ лежит не в политике, не в экономике, не в религии). Но есть иррациональность и другого сорта - иррациональность интуитивно угадываемая. Когда человек, не зная причины, знает ответы. Это то, что называется совестью человека: оценка им своих и чужих поступков. Иррациональное -это не то. что в н е разума, а то, что разумом не расшифровано.

- Тема Фауста в широком смысле - тема хождения по кругам сомнений и последующего возвращения - это ведь “тема” любого из последних твоих сочинений. Взять хотя бы Пер Гюнта...

А.Ш. Конечно. Тема Фауста не так всеобъемлюща для меня, как ты предположил. Конечно, я соприкасаюсь с этой темой в течение многих лет, в том числе косвенно в таких сюжетах, как Пер Гюнт. Но я все же мало п р я м о касался этой темы. Сама по себе эта тема бесконечная и имеющая тысячи реализаций у разных людей. Она никогда не может быть исчерпана. У этой темы очень много пластов. Пластов времен, пластов содержания. Но для меня особенно важным было то, что я услышал об этой теме от

162

священника, отца Николая, который ходит ко мне. Я впервые услышал мысль о том, что со смертью человека не кончается некий бесконечный моральный счет, который относится к его жизни. Не только в том смысле, что все хорошее, что он сделал, продолжает существовать в жизни других, хотя сам человек скончался. Но и все то плохое, что он сделал,- продолжает также существовать не только в плохом, которое развивается дальше. Оно может быть жизнью повернуто - и в хорошую сторону. И это может наступить гораздо позже, чем физическая смерть этого человека. Моральный счет по поводу каждого поступка и каждого слова содержит в себе надежду - не гарантию, а надежду, - на возможность спасения (если говорить с точки зрения религиозного человека) даже для такой фигуры, как Фауст. Разумеется, не мгновенного спасения, которое доступно человеку, не совершавшему таких невероятных ошибок и грехов.

Это было для меня совершенно неожиданно и ново. Я стал по-новому воспринимать фигуру Фауста: он перестал быть для меня заклейменным, окончательным и проклятым грешником. Потому что его судьба - не “его физического”, но “его морального”, продолжающего существовать,- не окончена и содержит в себе эту возможность, обусловленную тем, как люди будут относиться к нему и его посмертной судьбе.

- Значит, в свете этого, и музыка - в принципе - не обязательно должна находиться лишь в сфере святости, но и может отражать что-то греховное? Я спрашиваю это потому, что некоторые видят в твоей музыке воплощение чего-то греховного, несовместимого с религиозным чувством. Мы много говорили об этом, и ты всегда утверждал, что необходимо сконцентрироваться на зле, - тогда человек скорее будет способен понять и искоренить его.

А.Ш. Я думаю, что всю жизнь человек - с первого и до последнего мгновения - не может рассчитывать на то, что он очистился и может считать себя спасенным. Он всю жизнь должен бороться за свое спасение. Но это должно быть чем-то подлинным, связанным с соприкосновением с ральными опасностями, а не с чем-то демонстративно безопасным. Вот эта подлинность включает в себя ежесекундную новизну ситуации и новую опасность. Человек, всю жизнь ощущающий опасность за спиной и всю жизнь с ней борющийся, имеет, как мне кажется, больше шансов на преодоление опасности итоговой, чем человек, обманутый иллюзией, что он якобы очистился от опасности и продолжает образцово-показательно “доживать”. Я не верю в такую образцово-показательную идеальную жизнь. Потому что, как только я в нее поверю, я потеряю критичность отношения к самому себе. И это - одно из искушений, которое человек сам себе ставит,- но он никогда не должен ему поддаться.

- Если бы ты писал церковную музыку, какой бы она была?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ"

Книги похожие на "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Ивашкин - БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ"

Отзывы читателей о книге "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ", комментарии и мнения людей о произведении.