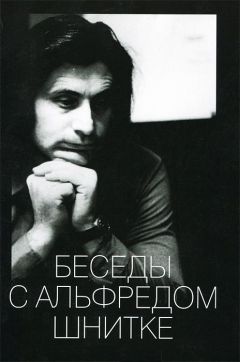

Александр Ивашкин - БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ"

Описание и краткое содержание "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ" читать бесплатно онлайн.

Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985-1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны - от личных воспоминаний, переживаний - до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка -суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке. Все материалы, кроме отмеченных ссылками на предыдущие издания, публикуются впервые. Для музыкантов-профессионалов и широкого круга читателей.

Но были и эпизоды, трогающие своей некомментируемой чистотой, когда Ромм молчал,- таково было начало, где в течение нескольких минут экран заполнялся детьми, выбегавшими из парижской школы на неожиданно преградившую им путь камеру: живая ртуть детской орды, кривлянием и сутолокой демонстрировавшая камере факт своей жизни, приводила сознание все к той же мысли о вечности моря жизни, бросающего на берег все новые волны, чтобы разбить их следующими. Ромм и здесь не позволял себе формулировать глобальных констатаций - но они возникали в мыслях зрителя. И вот всего этого нет - экран бессилен восстановить монтажом эту изреченную благодаря своей неизреченности мысль Ромма. А записей этих комментариев

123

не сохранилось - он не хотел увековечивать импровизационный текст...

1972 г.

В музыкальном плане я находился в ситуации раздвоения. У меня были свои интересы - к современной музыкальной технике, к новым сочинениям, я все это изучал и использовал в своей музыке. Но жизнь сложилась так, что в течение примерно семнадцати лет я работал в кино гораздо больше и чаще, чем бы это следовало, и вовсе не только в тех фильмах, которые мне были интересны. В конце концов я стал ощущать некоторое неудобство, некоторое раздвоение. Сначала было так: то, что я делаю в кино, не имеет ко мне никакого отношения, а я - вот здесь, в своих собственных сочинениях. Потом я понял, что этот номер не пройдет:

я отвечаю за все, что написал. Такое раздвоение невозможно, и я должен как-то пересмотреть отношение к тому и к другому. Кроме того, меня перестало удовлетворять то, что я - скажу прямо - вычислял в музыке. Конечно, я упрощаю, там были не только вычисления. Я понял, что какая-то ненормальность коренится в самом разрыве, который есть в современном музыкальном языке, в пропасти между лабораторной “вершиной” и коммерческим “дном”. Необходимо - не только мне, исходя из моей личной ситуации, но в принципе -этот разрыв преодолеть. Музыкальный язык должен быть единым, каким он был всегда, он должен быть универсалъным. У него может быть крен в ту или иную сторону, но не может быть двух музыкальных языков. Развитие же музыкального авангарда приводило именно к сознательному разрыву и нахождению иного, элитарного языка. И я стал искать универсальный музыкальный язык - в музыкальном плане моя эволюция выглядела именно так. Композитор, работающий в кино, неизбежно подвергается риску. Недаром в Америке есть профессия composer, и Hollywood-composer - это совершенно другая профессия. На современном Западе ни один приличный, уважающий себя композитор в кино не работает. Кино не может не диктовать композитору своих условий. Случай с С. Эйзенштейном и С. Прокофьевым -единственный, может быть, есть еще отдельные исключения. Но уже Д. Шостакович подчинялся диктату режиссера. Тут ничего не сделаешь - это не диктат злого режиссера, а специфика жанра. Зная это, можно - что я и стараюсь делать последние годы -работать с теми режиссерами и в тех фильмах, где возникают сами по себе интересные музыкальные задачи. С самого начала моей работы в кино у меня были такие возможности. Жалуясь на избытки собственной кинопродукции, я имею в виду не всех и не все, а те вынужденные практическими обстоятельствами случаи моей работы, когда мне приходилось делать абсурдную дрянь. С самого начала работа в некоторых фильмах была для меня лабораторией: сегодня я написал что-то, завтра я это услышал в оркестре, мне не понравилось, я тут же изменил, но проверил прием, оркестровую фактуру или еще что-нибудь. В этом смысле кино мне много дало. Кроме того, само обращение к низменному материалу, которое кино неизбежно диктует (не помню, какое количество духовых маршей, тупых вальсов, побегов, расстрелов, пейзажей я написал), может быть композитору полезно. Я могу ту или иную тему перевести вдругое сочинение, и она в контрасте с иным материалом заиграет по-новому. Скажем, в Concerto grosso № 1 у меня есть танго. Это танго взято из кинофильма Агония (о Распутине). В фильме это модный танец того времени. Я его оттуда извлек и попытался благодаря контрастному контексту и иному развитию, чем в фильме, придать ему другой смысл.

1984 г.

Из беседы с Н. Шахназаровой и Г. Головинским//Новая жизнь традиций в советской музыке. Статьи и интервью.- М., 1989. С. 332-349

124

Кино - это видно у таких мастеров, как Тарковский, Бергман, стало суммарной область искусства, в которой режиссер оказался синтетическим автором. Раньше такое было в театре, но после появления кино и там произошли интересные перемены. Современный театр - тоже режиссерский, и в этом видна параллель между ними. Повторяю, что композитор в кино находится в иных условиях, чем в опере, где главной является музыкальная сторона. В фильме же многое в музыке - форму, громкость - определяет режиссер. И новых аудиовизуальных возможностей больше в кино, чем в театре. По всему этому - кино как искусство находится на первом месте. Конечно, в нем есть свои опасности. Ведь воздействие кинофильма - кратковременно, через пять лет он устаревает, а через десять становится безнадежно старомодным, действуя сильно, но коротко, “обратно” театру, который может создавать постановки, гораздо меньше поддающиеся старению.

Исключением становятся фильмы, в которых сюжетно-кинетическая сторона преодолевается в пользу чисто поэтического - как у Тарковского и Бергмана. Не забуду потрясения от 81/2 Феллини лет двадцать пять тому назад. Но спустя годы фильм показался мне уже старым. Этого не произошло с Бергманом и Тарковским, с их поэзией кино, которую трудно выразить,- ее надо прожить. Само кино как искусство развивается и будет развиваться. Может быть, будет стереоскопическое кино, в частности, есть прорыв к нему в Апокалипсисе Копполы. И в театре есть поразительные вещи. Я видел постановку Генриха IV Шекспира, сделанную французским режиссером Арианой Мнушкиной. Актеры там не просто выбегают на сцену, а словно выстреливаются, в таком чудовищном темпе проходит шесть часов всего лишь с одним антрактом. Невероятна эта интенсивность бесконечной кульминации. Там осуществлена своя стилистическая суммированность, которая соединяет европейский и восточный миры, зрительную и звуковую стороны. Она и в визуальных проявлениях -персонажи одеты в костюмы одновременно европейские и восточные, сегодняшние и конкретно-исторические, соединяющие времена. Невероятна градация приемов, охватывающих не только традиционные формы театра, связанные с речью, но также и то, чего раньше театр почти не касался. Например, есть длительный эпизод, в котором нет слов и диалога в обычном понимании - актеры что-то передают звуками и междометиями. Поразило, что текст звучит в переводе с английского на французский, но ни один язык не воспринимается. Действие теряет свою типичность, речь теряет доминирующее значение - экстремальное состояние целого “подминает” слово. Может быть, это было наиболее сильное воздействие театра, которое мне довелось испытать.

Что-то подобное есть и в том кино, которое не устаревает, в котором идут поиски поэзии, которая наряду с традиционной лиричностью может содержать и жесткое начало. В кино есть вещи, которые я не взялся бы рассказать: Солярис, Сталкер, Андрей Рублев, Зеркало. Тарковский изначально содержал то, благодаря чему его называют мистиком. Нечто похожее есть и у Бepгмaнa. Самые высокие достижения кино для меня связаны с этими двумя именами, в их фильмах - огромная сжатая сила при малом количестве текста.

25 июля 1989 г.

Из интервью - В. Холопова: Дух дышит, где хочет//Наше наследие. - 1990. - № 3. - С. 44

5. XX век - новая эпоха. - Рациональное - иррациональное. Новое ощущение времени. - Чтение и “книжное” знание. философия и обрядовость. - Культура и природа. -“Дух времени”.- Русская культура

- Культура XX века настолько сильно и принципиально отличается от культур предшествующих веков, что это дало возможность некоторым исследователям выдвинуть гипотезу о начале новой, четвертой эпохи развития человеческой цивилизации. “Мы находимся,- пишет американский социолог Ч.Р.Миллс,- у окончания того, что называется Новым временем. Так же как за античностью следовало несколько веков ориентализма, которые Запад провинциально называет “темным и веками”, так и сейчас Новое время сменяется постмодерным периодом. Его можно назвать “четвертая эпоха”. Первая эпоха - это античность, вторая - раннехристианский период, средние века. Третья - то, что обычно называют Новым временем - связана с возрождением чувственно-осязаемого, рационального, незашифрованно-ясного. Прямая перспектива в живописи, декартовский рационализм, век Просвещения, музыка венских классиков - все это звенья этой третьей эпохи. Наконец, XX век - “четвертая эпоха” - суммирует, сопоставляет и оценивает предшествующее в едином надисторическом контексте. Возникает новый тип культуры, элементами которой становятся целые культурные традиции, мифологические структуры, знаки разных эпох, Любопытно, что сходную мысль задолго до американского социолога в 1921 году высказал русский поэт Вячеслав Иванов: “Если, по Огюсту Конту, человечество в своем развитии прошло через три фазы: мифологическую, теологическую и научную, то ныне наступают сроки новой мифологической эпохи”* . Согласен ли ты с тем, что сегодня возрастает роль символики,

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ"

Книги похожие на "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Ивашкин - БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ"

Отзывы читателей о книге "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ", комментарии и мнения людей о произведении.