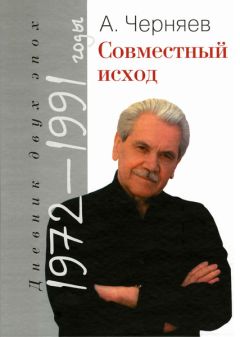

Анатолий Черняев - Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991"

Описание и краткое содержание "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991" читать бесплатно онлайн.

Анатолий Черняев. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991 М., РОССПЕН, 2008. 1047 с.

Книга эта — подробнейший дневник, который в течение 20 лет вел человек, работавший в аппарате высшей власти в СССР. Он лично знал многих в руководстве КПСС в 70–80-е годы. Здесь в деталях его впечатления о Брежневе, Суслове, Кириленко, Пономареве и др. Дневник, очень откровенный и критичный, изнутри режима свидетельствует о том, как и почему он стремительно шел к своей неумолимой гибели, как и почему попытки спасти великое государство на путях демократизации и перестройки окончились неудачей.

В книге много переживаний и размышлений интеллигента тех времен, озабоченного судьбами своей страны.

И это все вслух, в толпе членов ЦК, которые даже не оглянулись, занятые, видимо, такими же мыслями.

И еще, рассказывает Арбатов: мы (т. е. он, Цуканов, Александров-Агентов, Загладин, которые тоже участвовали в подготовке речи) всячески старались смягчить остроту, на которой настаивал оратор. Причем, острота явно была направлена в адрес Косыгина.

Почему надо было смягчать? Конечно, Косыгин ничего уже не может. Но «нам только сейчас не хватает раздрая в верхушке», тем более, что на подхвате выжидают своего часа Шурик Шелепин, Полянский, Демичев, Воронов, а теперь к ним присоединился недовольный, снятый с поста Шелест. И потом: снять Косыгина, значит убрать и его команду. А что толку? Байбаков вроде «не обеспечивает» надлежащей роли Госплана. Но он умный, смелый и знающий человек. Он хоть говорит, не боясь, правду, как она есть. Лучше не найдешь сейчас. Тем более, что кого ни посади на это место, дела не поправишь, потому что не тут корень.

В связи с этим рождаются уже легенды: Косыгин, говорят, оставался на приеме (по 50-летию) до самого конца, все время один, и пил, и пил. Шелепин ушел из полупустого зала в окружении «своих». «Заострение» против Косыгина: конечно, тот ничего уже не смыслит в том, что надо делать и как делать. Но ведь и «сам» тоже ничего не понимает в экономике. В международных делах он поднаторел за эти годы и это теперь — его любимое занятие. А в экономике — «не представляет, как обеспечить тот перелом, о котором было объявлено на съезде».

И еще «музыкальный момент», как выражается Бовин. Арбатов говорит: «Мы ему (Брежневу) все время советуем поменьше фигурять перед телевизором. Да и не только ему пора воздерживаться: Ведь его дряхление всем заметно, бросается в глаза».

Послесловие к 1972 году

Каков итог 1972 года?

Тринадцать лет до перестройки — что мы имели?

Восстановлен поколебленный при Хрущеве беспрекословный авторитет (и власть) первого лица — Генерального секретаря ЦК КПСС, хотя оформлено это было в партийном порядке в следующем году. Тогда же появились первые признаки «культа», пусть вторичного, фарсового.

В высшем властном эшелоне — Политбюро, Секретариат — сохранилось интеллектуальное и культурное убожество:. Подгорный, Полянский, Кириленко, Воронов, Шелест (потом Щербицкий), Шелепин, Кунаев, Демичев, Капитонов.

Суслов, Пономарев, Косыгин — люди немного иного порядка. Последний — профессионал, но именно в этом году его начали отодвигать, Первые два оставались носителями большевистской традиции, для которой свойственна была все-таки определенная образованность.

Экономика, после неожиданного взлета в 8-ой пятилетке, снова начала деградировать. Умные и циничные хозяйственники во главе с Байбаковым уже тогда понимали, что никакие постановления, призывы, взыскания за невыполнение планов ничего поправить по сути не могут. «Корень» — в другом, глубже.

Материальный уровень основной массы городского населения был еще терпимый, хотя люди помнили, что как раз к этому году Никита обещал завершить «первую фазу коммунизма».

Брежнев, несколько опомнившийся после интервенции в Чехословакию, утвердившийся во власти, обнаружил наличие здравого смысла. С подачи Андропова и Цуканова он приблизил к себе интеллигентов «высшей советской пробы» — Иноземцев, Бовин, Арбатов, Загладин, Шишлин. Допущенные к сверхзакрытой информации, широко образованные, реалистически мыслящие и владеющие пером, они сумели использовать «разумное и доброе» в натуре Генсека для корректировки политики — там, где это было возможно в рамках системы.

Регулярное неформальное общение их с Брежневым, советы, собственные мнения и возражения, в которых они себя с ним не стесняли, а, главное, — «стилистика» изложения политических установок, которая была на 90 % в их руках, сказались, прежде всего, во внешних делах, а именно — поворот к курсу на разрядку, к диалогу с Америкой, с Западной Германией, перемена отношения к «третьему миру» — отход от безоглядной поддержки «национально-освободительного движения», опасной, в принципе недальновидной и наносившей вред государственным интересам СССР.

Доверенная приближенным Брежнева «форма» провозглашения политики снимала с нее идеологическую оголтелость, что в ядерный век и вообще в международных отношениях неизбежно отражалось и на содержании, делая его более «цивилизованным».

Идеология, давно и необратимо утратившая свой революционный, вдохновляющий и мобилизующий потенциал, окончательно слилась с лживой «пропагандой успехов». Оторванная от реалий внутри и вовне, потерявшая всякую эффективность, она давно уже не использовалась в практической политике, но нужна была для сохранения имиджа альтернативы «империалистическому Западу». И, конечно, служила демагогическим прикрытием партийно-государственного контроля за духовной жизнью общества.

В самой духовной жизни отчетливо обозначился поворот от апологетики советского строя, обязательный в «соцреализме», к исконному предназначению литературы, театра, кино, живописи. Проблемы мужчина-женщина, счастье-горе, человеческие отношения, превратности повседневности, смысл собственной жизни и тому подобное — вот что определяло теперь интерес и производителя, и потребителя духовной продукции. Одновременно начали рваться заслоны к «Серебряному веку», к «Авангарду» 20-х годов. И то, и другое было фактически протестом против надоевшей официалыцины. Но появился и протест активный — в форме противопоставления нынешних порядков идеализированным нормам и принципам ленинского времени, в виде эзоповской сатиры на существующие порядки.

Все это свидетельствовало о растущем неустройстве общества, его недовольство навязанным, хотя и привычным образом жизни.

Реакцией было ожесточение чиновников идеологической и культурной сферы, включая ортодоксов официальной науки. Борьба шла уже не за идеи, а за сохранение социальных привилегий и идеологической власти. Соответствовало такой цели и «качество» применяемых средств — наглая демагогия, запугивание, шовинизм, черносотенство, антисемитизм. Это не было официально оформленной, «утвержденной по правилам» политикой. Но отражало настроения и уровень «культуры» многих членов Политбюро, Секретарей ЦК, аппаратных бонз, обкомовских и министерских начальников. Ими и поддерживалось.

Международное комдвижение на глазах стаивало, окончательно утратив свой политический и идейный потенциал. Празднование в Москве

50-летия СССР, спустя три года после последнего всемирного Совещания компартий, продемонстрировало распад МКД, ничтожество его составных частей, находящихся на иждивении КПСС. Исключения не меняли общей картины. Попытки некоторых компартий нарастить политический капитал в своих странах за счет критики советских антидемократических порядков, окончательно подорвали саму основу существования коммунистического движения как явления мирового.

Таковы «стартовые» признаки периода, которому посвящен данный проект.

1973 год

Сегодня, хотя и суббота, весь день на работе. Очередной доклад для Пономарева — об МКД. Удовлетворение только от одного — насколько я ловчее сумею это сделать по сравнению с «ребятами» (консультантами) и они добровольно, естественно, подчиняются моему умению. Но, когда кто за 10 лет службы ничему не научиться, это вызывает презрение у всех.

Цирк парного руководства отделом Кусковым м Загладиным. Доходящее до бессмысленности косноязычие Кускова, видимо, отражает притупление интеллекта, усталость в свое время пропитого мозга, который, впрочем, не получил надлежащей тренировки и «культуры» работы в юности. Загладин не то, чтобы пользовался этим. Скорее ему просто претит беспомощность, которая означает кражу времени у подчиненных, не говоря уже о неясности заданий, которые они получают.

Читаю Быковского.

8 января 1973 г.В Москве эпидемия гриппа, говорят (ссылаясь на статистику горкома), что в день в городе заболевает 70 000 человек. Наверное, врут. Хотя больных вокруг много.

Третьего дня встречался с делегацией Австрийской КП. Мури (председатель) и Шарф (бывший социал-демократ, участник Сопротивления). Большая дискуссия об социал-демократах. В их подтексте: вы, мол, делаете свой бизнес с ними, как с государственными деятелями. А мы от этого несем прямой ущерб, ибо они не только интегрированная часть государственно монополистического капитала, но и наиболее умная ее часть, способная им управлять и его направлять лучше, чем современные буржуазные партии.

Прием Клэнси (из новой просоветской КП Австралии) у Б. Н. на той неделе. Дохлое их предприятие.

Обобщали (по поручению ЦК) просьбы братских партий, высказанные во время празднования 50-летия СССР. В основном, это — деньги и деньги: на издание газет, устройство мелких фирм, пенсии ветеранам, но также и, например, определить племянницу в Московскую консерваторию, содержать сына со стипендией в Киевском университете, «помочь» написать книгу (т. е. написать за лидера партии, а он подпишет) и т. п. Словом, удручающая картина.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991"

Книги похожие на "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Черняев - Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991"

Отзывы читателей о книге "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991", комментарии и мнения людей о произведении.