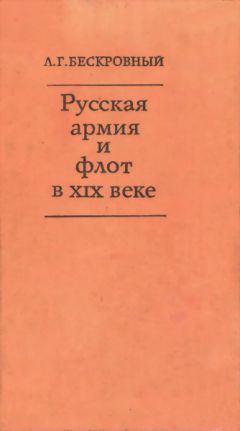

Любомир Бескровный - Русская армия и флот в XIX веке

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русская армия и флот в XIX веке"

Описание и краткое содержание "Русская армия и флот в XIX веке" читать бесплатно онлайн.

В 1846 г. вошел в силу новый полевой устав — «Устав для управления армией в мирное и военное время»[580]. Этот устав сохранял в силе основные положения «Учреждения» 1812 г. Он лишь устранял некоторые его отрицательные черты[581]. Так, было прекращено подчинение отдельных звеньев по линии дивизия-корпус-армия, минуя строевых начальников. Теперь командиры ведали и отвечали за все стороны жизни своих подразделений. Не менее важным было то, что генерал-интендант был освобожден от обязанности осуществлять гражданское управление на театре войны.

Кроме того, Чернышев ввел должность генерал-полицмейстера. Наконец, местные органы управления были подчинены на территории дислокации армии органам полевого управления. В остальных случаях органы местного управления осуществляли функции строевого управления. В этом случае генерал-губернатору присваивались права командующего. Таким образом, сложившаяся в начале века система полевого управления еще более укрепилась.

Управление войсками во второй половине XIX в.Существовавшая до Крымской войны система управления в общем отвечала задаче, которая стояла перед армией. Чрезмерная централизация военного управления исходила из стремления Николая I все знать и решать самому.

Напряженная политическая обстановка, возникшая в стране по окончании Крымской войны, вынуждала правящие круги найти средства предотвратить революцию. Обычный административно-полицейский аппарат уже не справлялся с революционным движением, направленным против крепостного права. Вот почему возникла идея создания сильных местных органов управления, способных быстро и энергично локализовать возможные выступления масс. Эта идея возникла во время подготовки крестьянской реформы. Инициатором ее явился Александр II. Он поручил в 1858 г. министру внутренних дел С. Ланскому представить соображения об учреждении генерал-губернаторств на всей территории России[582]. Образцом этого института были наместничества в Польше и на Кавказе. Однако эта идея не нашла поддержки прежде всего в самом Министерстве внутренних дел. Сам Ланской, да и руководители других гражданских ведомств, боялись ослабления органов центральной власти. Власть генерал-губернаторов может, докладывал он царю, «перейти в неограниченное самовластие и безотчетный произвол»[583]. Тем не менее угроза подъема революционного движения вынудила царя и его ближайших помощников вновь возвратиться к идее децентрализации государственного аппарата, но уже в связи с военной реформой. Существовавшая система военного управления не могла обеспечить должного руководства войсками. Это хорошо понимал Д. А. Милютин, состоявший в это время членом комиссии «Для улучшения военной части». В 1856 г. он представил докладную записку — «Мысли о невыгодах существующей в России военной системы и о средствах к устранению оных»[584]. Уже в этом докладе Милютин поставил вопрос о коренной перестройке армии и децентрализации системы ее управления. Милютин не встретил поддержки. Но он не оставил своей идеи и попытался реализовать ее, находясь с 1856 по 1860 г. на посту начальника штаба Кавказской армии. Он способствовал упорядочению всех звеньев управления этой армией, которая пользовалась особым статутом, как, впрочем, и 1-я армия, расположенная на территории западных провинций России.

Вернувшись в 1860 г. в Петербург, Милютин занял сначала пост товарища министра, а с 1861 г. стал военным министром. В 1862 г. он представил Александру II обширную программу военных преобразований, в том числе и преобразований органов управления армией[585]. Основной идеей Милютина было укрепление всей военной системы в целях сохранения царского режима в условиях буржуазных реформ. Александр II утвердил предложенную программу. Приступая к реформам, Д. А. Милютин начал с реорганизации центрального аппарата и создания системы местных органов управления войсками. Процесс перестройки органов управления продолжался с 1861 по 1869 г.[586] В результате перестройки система военного управления получила в 1867 г. новую структуру. Она состояла из центрального, местного и полевого управления войсками.

Центральное управление по-прежнему осуществляло Военное министерство, структура которого определялась «Положением о Военном министерстве», вступившим в силу 1 января 1869 г.[587] В состав министерства входили Военный совет, Главная квартира, Главный военный суд, Главный штаб, 7 управлений, 2 инспекции и 5 главных комитетов.

Характеризуя изменения в системе центрального управления, Милютин указывал: «Преобразования 1867 г. не коснулись основных начал, положенных в устройство Министерства в 1836 г… оно имело целью только упростить его организацию»[588]. Конечно, это была лишь внешняя сторона дела, внутренняя же состояла в том, что министерство оставило в своем ведении лишь те вопросы управления, которые имели значение для всей армии, предоставив местным окружным органам право решать оперативные задачи управления. Особенно важным было восстановление Главного управления Генерального штаба в составе Главного штаба.

Целесообразность реорганизации органов центрального управления доказала война 1877–1878 гг.

В начале 80-х годов после ухода Милютина с поста военного министра была образована специальная комиссия под председательством генерала Коцебу, которая должна была пересмотреть систему центрального, местного и полевого управления[589]. Главным явился вопрос о выделении из состава Военного министерства Генерального штаба, а также вопрос об увеличении главенствующей роли министерства. Однако комиссия высказалась против этих предложений и не пошла на разрушение установившейся системы, хотя и нашла необходимым расширить рамки деятельности министерства в связи с изменениями численности армии, способов проведения мобилизации и т. п.

В 1894 г. Обручев представил проект преобразования Главного штаба, чтобы превратить его в орган, способный «выполнять работу и высшего стратегического порядка, относительно распределения войск по театрам войны, образования армии, составления планов их сосредоточения и первоначальных действий, подготовки полевого управления в пограничных округах, организации сбора сведений о неприятеле и проч.»[590]. Для изучения этого предложения военный министр назначил специальную комиссию, но она не успела рассмотреть предложенный проект реорганизации штаба в связи с уходом Ванновского и Обручева в отставку в 1897 г. Однако к этому проекту вскоре вернулись. Он был рассмотрен в 1900 г. по предложению нового министра А. Н. Куропаткина. 24 февраля 900 г. проект был принят, в марте этого же года утверждено «Положение о Главном штабе», которое вошло в жизнь в 1903 г. Структура Военного министерства представлена на схеме 4.

Местные органы военного управления — военные округаДецентрализация военного управления предусматривала создание таких местных органов, которые бы полностью обеспечивали руководство войсками в мирное время на местах в части их материального обеспечения и боевой подготовки. Но это была одна задача. Другая, главная с точки зрения царя и его окружения, состояла в том, что на местах создавались оперативные центры, обеспечивавшие порядок в государстве.

Милютин оформил свои соображения в виде докладной записки «Главные основания предполагаемого устройства военного управления по округам»[591] и представил ее в 1862 г. царю. Получив принципиальное согласие царя, он поставил доклад на обсуждение в Совете министров, который одобрил основные предложения Военного министерства. Правда, писал Милютин, это обсуждение не принесло той пользы, которую можно было бы ожидать, так как министры не «высказали откровенно свои взгляды, поскольку знали, что Александр II разделяет мнения военного министра»[592].

Приступая к окружной реформе, Военное министерство создало в 1862 г. в виде опыта четыре округа: Варшавский, Виленский, Киевский и Одесский. В связи с этой организацией упразднялось управление 1-й армии, расположенной на территории Привислинского края[593], а также управления 5-го пехотного и сводного кавалерийского корпусов, расположенных на территории Одесской губернии[594].

Спустя полгода вошло в жизнь «Положение об охранении воинской дисциплины и взысканиях дисциплинарных»[595], задачей которого было установление твердой дисциплины в войсках, столь необходимой для борьбы с нарушителями «тишины» в государстве. Поскольку опыт реорганизации местного управления оправдал себя, то он был положен и в основу готовящегося «Положения о военных округах».

Для разработки «Положения» было создано три комиссии по вопросам общего управления, системы обеспечения и медицинского обслуживания. Материалы же этих комиссий сводила общая редакционная комиссия, возглавляемая непосредственно военным министром. Проект «Положения» министерство разослало всем главным начальникам войск и военным деятелям. Однако вместо ожидаемых 211 ответов министерство получило только 134 мнения, в целом одобряющих реформу. Все эти материалы были изданы как особый свод, который Милютин представил царю вместе с проектом «Положения»[596]. По обсуждении этот проект был утвержден 4 августа 1864 г.[597]

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русская армия и флот в XIX веке"

Книги похожие на "Русская армия и флот в XIX веке" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Любомир Бескровный - Русская армия и флот в XIX веке"

Отзывы читателей о книге "Русская армия и флот в XIX веке", комментарии и мнения людей о произведении.