Бенедикт Сарнов - Перестаньте удивляться! Непридуманные истории

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

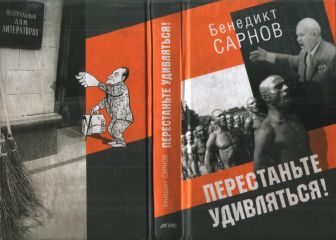

Описание книги "Перестаньте удивляться! Непридуманные истории"

Описание и краткое содержание "Перестаньте удивляться! Непридуманные истории" читать бесплатно онлайн.

В этой книге известный критик и литературовед Бенедикт Сарнов выступает в необычном для него жанре. Книга представляет пеструю смесь коротких «невыдуманных историй» — смешных, грустных, порою трагических. В некоторых из них автор рассказывает о событиях, свидетелем, а иногда и участником которых был сам. Другие он слышал от своих друзей, знакомых, старших современников.

Собранные воедино, все эти разрозненные, никак сюжетно не связанные факты, случаи, эпизоды словно бы сами собой складываются в картину, запечатлевшую образ минувшей эпохи.

Настоящее издание существенно расширено за счет включения в него новых историй, не входивших в издание 1998 года. А в некоторые истории из тех, что в него входили, внесены исправления и уточнения.

На этот раз до него донеслось:

— Это ТЫ ее имел?.. Это Я ее имел! (Глагол, конечно, был другой.)

Обескураженный Липкин продолжал свой путь, мысленно повторяя бессмертную гоголевскую фразу: «И подивился Тарас бойкой жидовской натуре!»

Дело врачей и Крабовидная туманность

Иосиф Шкловский прославился своим сенсационным предположением, что спутники Марса — Фобос и Деймос — искусственные. Эта гипотеза сделала его знаменитым. Но как только американцам удалось сфотографировать Фобос и Деймос с близкого расстояния, версия об их искусственном происхождении рухнула.

Научный авторитет Шкловского эта история не поколебала, поскольку в узких ученых кругах его ценили совсем не за это.

Ценили, между прочим, весьма высоко.

Однажды Иосиф притащил и показал мне том какой-то американской энциклопедии, в которой его имя и маленький портрет красовались в ряду шести самых выдающихся астрофизиков XX века. Этой чести, как он мне объяснил, он удостоился из-за Крабовидной туманности. Раньше — до его открытия — считалось, что излучение далеких звезд может быть только тепловым. Но излучение Крабовидной туманности в эти параметры не укладывалось. Оно было каким-то аномальным. И никто не мог объяснить почему. (Прошу прощения, если что-то перевираю, — на смысле истории, которую я собираюсь рассказать, это не отразится.)

И вот однажды, а именно 4-го апреля 1953-го года, молодой Иосиф Шкловский вышел излому, чтобы отправиться в свой родной университет, где он был на птичьих правах: вот-вот его должны были уволить, поскольку был он евреем, а в стране в то время бушевало знаменитое дело врачей — убийц в белых халатах. Соплеменнику убийц в советском учреждении, а тем более таком престижном, как Московский государственный университет, было не место.

Выйдя из дому и дожидаясь трамвая, Иосиф подошел к газетному стенду, на котором был вывешен только что вышедший свежий номер газеты «Правда». Подошел он к этому стенду, заглянул в газетный лист и прочел, что вышла ошибка: врачи убийцы — не убийцы.

Кровь кинулась Иосифу в голову. И, видимо, от этого притока свежей крови к сосудам головного мозга его вдруг осенило.

А что, подумал он, если природа излучения Крабовидной туманности вообще — иная? Может, это вовсе и не тепловое, а, например, радиоизлучение?

Подошел трамвай. Как водится, он был битком набит москвичами, торопящимися на работу. До врачей убийц, а тем более до Крабовидной туманности им не было никакого дела.

Иосиф вскочил на подножку, попытался протиснуться в вагон. Но это ему не удалось. И вот, стоя на раскачивающейся трамвайной площадке, стиснутый со всех сторон едва проснувшимися согражданами, он просчитал — математически — вероятность своей гипотезы. И всё сошлось. Никаких сомнений: это было радиоизлучение.

Одно из шести самых крупных открытий в астрофизике XX века было сделано.

А всё потому, что врачи-убийцы, как оказалось, — были не убийцы.

Сколько вам тогда было лет?

Был такой литературный критик — Владимир Барлас. По профессии он был, если не ошибаюсь, геолог. Но влюбленный в поэзию, бредивший стихами, он стал писать статьи о своих любимых поэтах, и постепенно это его хобби стало профессией. Его даже приняли в Союз писателей.

Время от времени мы с ним встречались и разговаривали. Иногда спорили. Бывало, часами. И вот однажды, когда очередная такая наша поэтическая встреча сильно затянулась, я хватился, что меня давно уже ждут друзья.

— Да, мне тоже уже пора, — сказал Барлас, озабоченно взглянув на часы.

Мы вместе вышли, вместе спустились в метро, вместе доехали от моего «Аэропорта» до «Маяковской», продолжая какой-то наш бесконечный, не сегодня начавшийся спор.

Выйдя из метро, я спросил:

— А вы куда?

Спросил в том смысле, что если нам и дальше по пути, мы, может быть, сможем перекинуться еще парочкой-другой аргументов в нашем затянувшемся споре.

Барлас ответил:

— Я — в Союз. Там сегодня закрытие сети партийного просвещения. Последнее занятие.

Ответ этот меня изумил. Среди моих знакомых не было, кажется, ни одного, кто ходил бы на эти казенные лекции и семинары. Но Владимир Яковлевич Барлас, пожалуй, даже менее, чем кто-либо другой из всех моих друзей и приятелей, был похож на человека, которого можно было бы заманить «под своды таких богаделен».

— Вы в самом деле ходите на эти занятия? — не удержался я.

Он сухо ответил:

— Хожу.

— Зачем? — спросил я, искренне желая понять эту загадку. Чёрт его знает! Может, там, на этих партийных семинарах, и впрямь бывает что-то интересное? А может, ему интересны члены Союза писателей, посещающие эти занятия? Для меня это привычная и малопривлекательная, а для него все-таки совсем новая, незнакомая ему среда.

Но ответ Барласа на мой бестактный вопрос лежал, как оказалось, совсем в иной плоскости.

— Бенедикт Михайлович, — тихо сказал он. — Сколько вам было лет в 37-м году?

Я сказал:

— Десять.

— А мне — двадцать…

Дело было вечером, спорить было нечего.

Мы молча пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Я — по своим делам, уж не помню сейчас куда. А он — в Союз писателей, на последнее в том сезоне занятие сети партийного просвещения.

Что вам сказать…

В Литературном институте, где я учился, время от времени устраивали «Вечер одного стихотворения». В нем, как правило, принимали участие все институтские поэты. А их у нас была — тьма. И каждый подымался на кафедру — а может, правильнее сказать, на трибуну — и читал какое-нибудь одно свое стихотворение.

Костя Левин на трибуну не поднялся. Он встал с нею рядом.

Все наши ребята-фронтовики ходили тогда еще в стареньких гимнастерках, в потертых своих офицерских кителях. Но Костя был в штатском: в хорошо выглаженных серых брюках, в таком же аккуратном сером пиджаке.

— Нас хоронила артиллерия, — негромко сказал он. И в зале сразу стало очень тихо.

Это было название.

Все стихотворение я, конечно, не запомнил. Но некоторые строки и сейчас, полвека спустя, помню дословно, словно услышал их только вчера:

Она выламывалась жерлами,

Но мы не верили ей дружно

Всеми обрубленными нервами

В натруженных руках медслужбы.

Мы доверяли только морфию,

По самой крайней мере — брому.

А те из нас, что были мёртвыми, —

Земле, и никому другому.

Стихи эти ошеломили меня. Они резко выделялись на фоне всех других, читавшихся в тот вечер. Но не столько этими «батальными» картинами, сколько тем, что последовало за ними:

Тут всё ещё ползут, минируют

И принимают контрудары.

А там — уже иллюминируют,

Набрасывают мемуары…

И там, вдали от зоны гибельной,

Циклюют и вощат паркеты.

Большой театр квадригой вздыбленной

Следит салютную ракету.

И там, по мановенью Файеров,

Взлетают стаи Лепешинских,

И фары плавят плечи фраеров

И шубки женские в пушинках.

Особенно резко впечатались в память строки об одном из тех, кого «хоронила артиллерия», случайно выжившем и явившемся из своего фронтового ада в эту сверкающую салютами, праздничную Москву:

Кому-то он мешал в троллейбусе

Искусственной ногой своею…

Боже! Что тут началось!

Приговор был вынесен сразу: «Противопоставление фронта тылу». Противопоставление, понятное дело, совершенно недопустимое и даже кощунственное.

Костю за это стихотворение топтали так долго и с таким садистским сладострастием, что в конце концов переломали-таки ему спинной хребет. Со стихами он «завязал». (Так, во всяком случае, отвечал на не слишком деликатные вопросы всех, кто интересовался его новыми творческими достижениями.) Стал литконсультантом. (Была тогда такая профессия.) Долго и мучительно болел. Перенес тяжелую операцию. И — умер.

В 1988-м году стараниями друзей удалось собрать и издать крохотную книжицу его стихотворений. Но она промелькнула как-то незаметно. Хотя стихотворение «Нас хоронила артиллерия» там тоже было, оно даже открывало книгу. Но и оно как-то потускнело, поблекло. Словно печатный станок, облизав его свинцовым своим языком, лишил его былого магнетизма.

На самом деле виноват был, конечно, не печатный станок. Всё объяснялось куда как проще: замордованный автор долго мучил, терзал это свое создание. Что-то там в нем менял, переделывал, дописывал. (Под печатной редакцией стоят две даты: 1946.1981.) В результате этой «доработки» родилась, например, такая — заключающая стихотворение — строфа, в которой поэт сообщает нам о мыслях своего героя-фронтовика, пришедшего к Кремлевской стене:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Перестаньте удивляться! Непридуманные истории"

Книги похожие на "Перестаньте удивляться! Непридуманные истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Бенедикт Сарнов - Перестаньте удивляться! Непридуманные истории"

Отзывы читателей о книге "Перестаньте удивляться! Непридуманные истории", комментарии и мнения людей о произведении.