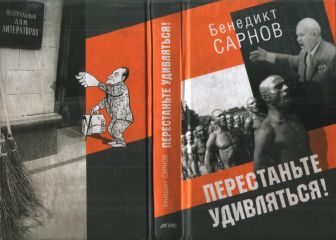

Бенедикт Сарнов - Перестаньте удивляться! Непридуманные истории

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Перестаньте удивляться! Непридуманные истории"

Описание и краткое содержание "Перестаньте удивляться! Непридуманные истории" читать бесплатно онлайн.

В этой книге известный критик и литературовед Бенедикт Сарнов выступает в необычном для него жанре. Книга представляет пеструю смесь коротких «невыдуманных историй» — смешных, грустных, порою трагических. В некоторых из них автор рассказывает о событиях, свидетелем, а иногда и участником которых был сам. Другие он слышал от своих друзей, знакомых, старших современников.

Собранные воедино, все эти разрозненные, никак сюжетно не связанные факты, случаи, эпизоды словно бы сами собой складываются в картину, запечатлевшую образ минувшей эпохи.

Настоящее издание существенно расширено за счет включения в него новых историй, не входивших в издание 1998 года. А в некоторые истории из тех, что в него входили, внесены исправления и уточнения.

Он умер именно так, как предсказал в этом своём «рассказе», успев перед смертью совершить свой последний головокружительный прыжок: по какой-то не очень надёжной характеристике из групкома литераторов уехал с женой туристом в Югославию и, нырнув таким образом под железный занавес, махнул оттуда через океан в Америку.

Но это уже совсем другая история — куда более интересная, чем то, что я сейчас вспомнил и рассказал. А вспомнил и решил записать всё рассказанное выше я потому, что в тот вечер, когда я глядел на вдохновенно пляшущего Аркадия и злился, предвестие истины все-таки коснулось меня.

«Нет, — подумал я тогда. — Он не лгун. Он — художник».

А недавно один дотошный человек каким-то чудом проник в архивы КГБ, разыскал и опубликовал протоколы допросов Аркадия. Протоколов таких сейчас опубликовано уже множество, и, казалось бы, еще одна стопка пожелтевших архивных документов, извлеченная из кагебешных закромов, ничем и никого уже не сможет удивить. И тем не менее, читая их, не перестаешь изумляться.

— Вы признаете, что изготовленные вами материалы являются антисоветскими? — спрашивает следователь.

По-разному отвечали подследственные на такие вопросы. Кто пытался уйти в глухую несознанку. Кто начинал вилять, доказывая, что вовсе не имел в виду нанести ущерб любимой советской власти. Аркадий отвечает ясно и определённо:

— Да, признаю.

— С тех пор вы изменили свои антисоветские взгляды и убеждения? — следует новый вопрос. Это, в сущности, спасательный круг, кинутый утопающему. Ну как не ухватиться за него, не ответить: «Да, конечно… Это старые, давно преодоленные мною заблуждения… Сейчас я уже думаю иначе…»

Аркадий отвечает:

— Нет, не изменил.

И вот я, давно уже давший себе зарок никогда и ничему больше в жизни не удивляться, читаю эти его ответы, за которые ему и намотали там, в лагере, новый — двадцатипятилетний — срок, и не могу понять: откуда в этом хрупком, дышащем на ладан, изнеженном, жеманном человеке, — откуда в нем эта упорная, яростная, непобедимая сила сопротивления, эта способность не сломаться, даже не согнуться под страшным давлением чудовищной репрессивной машины, ломавшей и сгибавшей и не таких, как он?

И нет у меня на этот вопрос иного ответа, чем тот, который я столько раз — по разным поводам — слышал из его собственных уст:

— Голубчик! Это же Россия!

ТОЛЬКО СНЕГ

Только снег

Было это, если не ошибаюсь, году в 58-м или 59-м — в Ялте. Дело было зимой, и в ялтинском Доме творчества — во всем этом довольно поместительном доме — жили всего-навсего шесть человек. И вот сидели мы как-то на набережной, болтали о каких-то пустяках. И кто-то из нас вдруг возьми да и брякни:

— А ведь именно отсюда в двадцатом году драпали врангелевцы. Представляете себе, что тут тогда творилось?

И тут раздался спокойный голос:

— Вы ошибаетесь. Войска барона Врангеля не драпали. Мы отступили в полном боевом порядке.

Так я познакомился с Игорем Александровичем Кривошеиным.

Был он сыном Александра Васильевича Кривошеина, — того самого, ближайшего сподвижника Столыпина по аграрной реформе, до революции — члена Государственного Совета, а в 20-м — председателем правительства Юга России (официальное наименование его тогдашней должности было такое: Председатель Совета при Главнокомандующем Вооруженных Сил Юга России).

О том как эвакуировались из Крыма войска барона Врангеля, Игорь Александрович знал не по рассказам отца: он и сам был тогда уже не свидетелем, а активным участником происходящих событий. Если не ошибаюсь — штабс-капитаном.

Оказавшись в Париже, он окончил Сорбонну, стал инженером-энергетиком. Во время войны участвовал в Сопротивлении. Близко знал мать Марию, Вики Оболенскую, других русских героев французского Сопротивления: их фотографии он показывал мне, когда про этих замечательных женщин у нас еще никто и не слыхивал.

После войны Игорь Александрович взял советский паспорт и вернулся домой. Дома его, естественно, посадили. Сидел он в разных местах, одно время был даже на той самой шарашке, которую описал Солженицын.

В начале 70-х он уехал в Париж, откуда прислал письмо, в котором была такая прелестная фраза:

«Я доживаю последнюю, самую прекрасную, четвертую треть моей жизни».

Четвертая треть! Можно ли сказать лучше, выразительнее об этих последних его годах, выпавших ему, так сказать, сверх плана: в подарок.

А здесь, у нас, когда длилась еще не четвертая, а третья треть его жизни, мы каждый год встречались с ним в Коктебеле, где и он и я любили бывать поздней осенью, в октябре: в этом месяце Коктебель был прекрасен своим малолюдством.

Однажды, прощаясь, я сказал ему:

— Ну что? На следующий год в Иерусалиме?

Он кивнул:

— Да… В Париже мы повторяли это постоянно. Но тогда Иерусалимом для нас была Москва.

Об эмиграции я его никогда не расспрашивал, хотя очень хотелось. Один только раз отважился задать ему такой — не слишком простодушный — вопрос:

— Когда вы вернулись сюда в сорок шестом, как вам тогда показалось: осталось в этой новой, неведомой вам России что-нибудь от той, старой, которую вы знали когда-то?

Он ответил:

— Только снег.

Пятнадцать человек на сундук мертвеца

— Ты помнишь песенку Билли Бонса из романа Стивенсона «Остров сокровищ»? — как-то спросил меня один мой приятель.

Смешной вопрос!

Роман Стивенсона «Остров сокровищ» был любимой книгой моего детства. Одной из самых любимых. А песенку Билли Бонса мы с друзьями-сверстниками с большим чувством ревели в четыре глотки, играя в пиратов:

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Пей, и дьявол тебя доведет до конца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Еще бы мне было ее не помнить!

— А что это значит «пятнадцать человек на сундук мертвеца» — знаешь? — с какой-то хитроватой ухмылкой спросил он.

Я хорошо помнил, что загадка этого таинственного сундука очень волновала главного героя «Острова сокровищ» — Джима Гокинса:

Первое время я думал, что «сундук мертвеца» — это тот самый сундук, который стоит наверху, в комнате капитана.

В моих страшных снах этот сундук нередко возникал передо мною вместе с одноногим моряком.

Сам я, в отличие от Джима, над смыслом этой пиратской песни никогда особенно не задумывался. В непонятности этих ее загадочных слов, быть может, как раз и заключалось тогда для меня главное ее очарование. Но сейчас, подозревая, что мой приятель решил устроить мне что-то вроде экзамена, я, чтобы не ударить лицом в грязь, напряг все свои умственные способности и попытался дать на его вопрос более или менее вразумительный ответ.

Я сказал, что «сундук мертвеца» — это, по-видимому, сундук с сокровищами капитана Флинта, на обладание которыми претендуют пятнадцать пиратов, считающих себя его законными наследниками. Выражено всё это, конечно, добавил я, довольно неуклюже. Но в этом, наверно, виноват дурной перевод.

— Нет, — покачал головой мой приятель, выслушав эти мои сбивчивые объяснения. — Выражено это как раз очень хорошо. Прямо-таки замечательно. Лучше не скажешь.

И пояснил:

— «Пятнадцать человек на сундук мертвеца» — это когда первого мая и седьмого ноября наши вожди взбираются на мавзолей Ленина.

Шельменко-денщик в благородном собрании

Была такая — очень популярная в годы первой мировой войны — то ли комедия, то ли водевиль, то ли оперетта — «Шельменко-денщик». А потом настали другие времена: революция, гражданская война, коллективизация, индустриализация… Мудрено ли, что этот ураган вместе с другими перлами предреволюционного театрального репертуара начисто смел с театральных подмостков и эту забавную пьеску. И бойкий герой ее забылся, исчез, выпал из сознания современников.

Но людям старшего поколения название это запомнилось. И двадцать лет спустя оно вдруг неожиданно воскресло в ироническом прозвище, которым сослуживцы наградили генерала армии Сергея Матвеевича Штеменко. Его прозвали: «Штеменко-денщик». По созвучию, наверно.

В Отечественную войну — с сорок третьего года — он был начальником Оперативного управления Генерального штаба, потом — заместителем начальника Генштаба, а после войны дослужился до самой высокой своей должности: стал начальником Генерального штаба, в каковой должности прослужил с 1948 по 1952 год.

Как и многие другие крупные советские военачальники, когда пришла пора, Сергей Матвеевич засел за мемуары, и где-то в начале 70-х выпустил довольно объемистую книгу под названием «Генеральный штаб во время войны».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Перестаньте удивляться! Непридуманные истории"

Книги похожие на "Перестаньте удивляться! Непридуманные истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Бенедикт Сарнов - Перестаньте удивляться! Непридуманные истории"

Отзывы читателей о книге "Перестаньте удивляться! Непридуманные истории", комментарии и мнения людей о произведении.