Михаил Смирнов - О Михаиле Кедрове

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

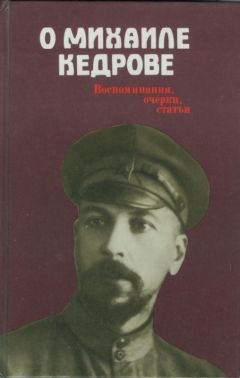

Описание книги "О Михаиле Кедрове"

Описание и краткое содержание "О Михаиле Кедрове" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена Михаилу Сергеевичу Кедрову, видному партийному и государственному деятелю, соратнику В. И. Ленина. В ней собраны новые и ранее публиковавшиеся воспоминания, воссоздающие события жизни профессионального революционера, одного из первых издателей произведений В. И. Ленина, военного деятеля, члена коллегии ВЧК, активного организатора народного здравоохранения. Всесторонне одаренный человек, он отдал всего себя делу революции.

Книга адресуется массовому читателю.

В июле поезд отца выехал на Южный фронт, и я снова вместе с ним. В Козлове (ныне Мичуринск) стоял штаб фронта. Я участвовал в организации проверки документов в прифронтовой полосе и в задержании подозрительных лиц. Ездили мы вдвоем с таким же подростком, как и я сам. Иногда с нами был старший из числа взрослых сотрудников отцовского поезда. Работа была сопряжена с большим риском: мы могли получить пулю в лоб от какого-нибудь пьяного «героя» или задержанного врага…

В сентябре 1919 г. анархисты бросили бомбу в здание МК РКП(б) в Леонтьевском переулке. При взрыве погибли секретарь МК РКП(б) В. М. Загорский и другие товарищи. Участники собрания, живые свидетели этой трагедии, рассказывали: когда через открытое окно, выходившее в садик, влетела бомба и упала к столу президиума, Загорский бросился к ней со словами: «Тише товарищи! Спокойно!» Он хотел выбросить ее назад в окно, но не успел. Раздался взрыв. Погибла Аня Халдина, с которой я работал в агитотделе МК, погиб и ее друг и учитель Н. Н. Кропотов, за которым она пошла в революцию, хотя сама происходила из буржуазной семьи. Мне рассказывали, что, умирая, она порывалась что-то спросить, и я подумал, что в эти последние мгновения ей хотелось узнать, жив ли ее друг и учитель…

Хоронили их на Красной площади. Среди провожавших я запомнил Ленина и его близких. Когда на минуту открыли крышки гробов, раздался громкий плач родных. Была младшая сестра Ани, очень похожая на нее, очевидно, со своими родителями. На сердце было невыносимо тяжело. Я думал о Загорском, Кропотове и Ане, о том, что по воле злых преступников ушли из жизни такие замечательные люди…

Той же осенью 1919 г. отец отправился на Западный фронт, и я, конечно, с ним. На этот раз у него был уже не поезд, а только вагон, в котором жили и его сотрудники. Задача состояла в том, чтобы создать в Гомеле укрепленный район: не дать белогвардейцам, орудовавшим на юге, образовать общий фронт с врагами, действовавшими на западе Советской России.

В ноябре, после известного мамонтовского рейда по нашим тылам, поезд отца должен был «прочесать» район этого рейда, начиная с Тамбова. В Моршанске мы ловили сбежавшего начальника местной милиции Антонова, который возглавил в 1920–1921 гг. кулацкое восстание, известное под названием «антоновщина».

Это было тяжелое, очень тяжелое время для Советской республики. Все силы были напряжены до предела. Но сильна была вера в победу над врагом, и символом этой веры неизменно служили имя и образ Ленина.

В начале зимы 1919 г. наступили сильные морозы. Весь состав ВЧК во главе с Дзержинским поехал на субботник для заготовки дров в подмосковном лесу за Останкино. Отец взял меня с Юриком. Мы, как и все, пилили деревья. У меня не было рукавиц. Увидя это, Дзержинский отдал мне свои. Вообще я должен сказать, что среди работников ВЧК я видел много хороших, отзывчивых людей, настоящих революционеров. Они пришли на эту работу с убеждением, что это исключительно важный, ответственный, трудный и опасный участок работы. В работе ЧК могли быть промахи. Но в этом были повинны не чрезвычайные органы защиты революции, а проникавшие в них, примазавшиеся элементы. Я вспоминаю, как мне рассказывал позднее работник ВЧК П. И. Валескалн о речи Ленина в клубе ВЧК в первую годовщину Октябрьской революции.

Ленин тогда говорил о трудностях в работе ЧК, о ее необходимости в интересах революции и о том, что ошибки в ее работе должны исправляться и исправляются. Теперь я приведу несколько мест из этой речи Ленина по ее опубликованному тексту. Ленин сказал, что ему «хочется остановиться на тяжелой деятельности чрезвычайных комиссий.

Нет ничего удивительного в том, что не только от врагов, но часто и от друзей мы слышим нападки на деятельность ЧК… естественно, что ошибки чрезвычайных комиссий больше всего бросаются в глаза. Обывательская интеллигенция подхватывает эти ошибки, не желая вникнуть глубже в сущность дела… У нас выхватывают отдельные ошибки ЧК, плачут и носятся с ними.

Мы же говорим: на ошибках мы учимся»[82].

Свою речь Ленин кончил так: «Для нас важно, что ЧК осуществляют непосредственно диктатуру пролетариата, и в этом отношении их роль неоценима. Иного пути к освобождению масс, кроме подавления путем насилия эксплуататоров, — нет. Этим и занимаются ЧК, в этом их заслуга перед пролетариатом»[83].

Читая в те годы отдельные белогвардейские газеты и листовки, слыша порой злобное шипение врагов Советской власти, я со всей отчетливостью видел, что нет такой лжи и клеветы, которую не возводили бы на ЧК и ее сотрудников наши враги. Даже сегодня отголоски этого злобного шипения появляются в качестве «воспоминаний».

Вернусь к событиям конца 1919 г.

Конец 1919 и начало 1920 г. я провел в специальном поезде ВЧК и Всероссийской комиссии по борьбе с сыпным тифом, которую возглавлял мой отец.

К концу 1919 г. на Восточном фронте Красная Армия преследовала и громила разваливавшуюся колчаковскую армию. Убегавшая армия Колчака была заражена сыпняком (сыпным тифом) и оставляла нам массы тифозных солдат. Необходимо было не дать волне сыпняка распространиться в центральные губернии Советской России, где изголодавшиеся люди стали бы жертвами эпидемии, надо было создать прочный кордон, да не один: сначала на Волге, вдоль больших волжских городов, потом на Урале и в Зауралье и, наконец, в самой Сибири — Западной и Центральной. Вот для этой цели и была создана комиссия, которую организовал и возглавил мой отец, соединив задачи борьбы против сыпняка с задачами и функциями… ВЧК. Ибо борьба с сыпняком была не менее сложной и ответственной, чем борьба с контрреволюцией.

Я тоже входил в число сотрудников названной комиссии и вел в ней активную работу, выполняя всякого рода поручения. А дел было по горло. Начали с Симбирска. Здесь организовали санитарный пункт, дезинфекцию, походную баню-поезд, прачечную, медпункт и т. д. На станции был создан наблюдательный пункт проверки всех отъезжающих в сторону Москвы, то есть на запад. Мосты через Волгу, так же как через Иртыш под Омском, были взорваны, по льду проложены рельсы. Мы выходили из вагонов и шли вперед, а вагоны — один за другим — паровозик перекатывал под хлюпающие звуки, раздававшиеся из-под льда. За Симбирском была Уфа, потом Курган, Омск, Новониколаевск… Везде вдоль железнодорожного полотна в снегу валялись трупы колчаковских солдат. Госпитали были переполнены тифозными. Врачей и медперсонала не хватало. Мы работали день и ночь. Отец считал, что от заражения сыпняком может предохранить настойка из нескольких капель йода в молоке, и действительно, товарищи (я в том числе), которые принимали ее, не заболели.

Мы выехали из Москвы, как мне помнится, в конце ноября 1919 г., во всяком случае, я помню, что 10 декабря, в день моего рождения (мне исполнилось 16 лет), наш поезд пересекал Уральский хребет, и я стоял на паровозе, любуясь зимним пейзажем Уральских гор. Мне было известно, что наша комиссия выполняет прямое задание Ленина. Как раз в эти самые дни Ленин выступал на VIII Всероссийской конференции РКП(б) в Москве и говорил, что наша задача — «борьба со вшами, теми вшами, которые разносят сыпной тиф. Этот сыпной тиф среди населения, истощенного голодом, больного, не имеющего хлеба, мыла, топлива, может стать таким бедствием, которое не даст нам возможности справиться ни с каким социалистическим строительством»[84].

Так Ленин говорил 2 декабря 1919 г. А спустя три дня на VII Всероссийском съезде Советов он сказал еще резче: «И третий бич на нас еще надвигается — вошь, сыпной тиф, который косит наши войска. И здесь, товарищи, нельзя представить себе того ужаса, который происходит в местах, пораженных сыпным тифом, когда население обессилено, ослаблено, нет материальных средств, — всякая жизнь, всякая общественность исчезает. Тут мы говорим: „Товарищи, все внимание этому вопросу…“ И в этом вопросе мы, товарищи, действуя такими же методами, начинаем достигать успешных результатов»[85]. И дальше Ленин снова высказал твердую уверенность в успехе нашей борьбы против сыпняка: «…если мы напряжем все свои силы для того, чтобы стереть с лица русской земли сыпной тиф, — результат некультурности, нищеты, темноты и невежества, — если мы все те силы, весь тот опыт, который мы приобрели в кровавой войне, применим в этой войне бескровной, — мы можем быть уверены, что в этом деле, которое все же гораздо легче, гораздо человечнее, чем война, что в этом деле мы завоюем себе успеха все больше и больше»[86].

Почта тогда работала плохо, и московские газеты, в которых были напечатаны речи Ленина, мы смогли прочитать с большим опозданием. В приведенных только что словах Ленина, его призывах мы читали такую поддержку в нашей трудной работе, что выразить это на бумаге просто невозможно. О результатах нашей деятельности отец регулярно сообщал в Москву. Обратный путь мы совершили через Екатеринбург (ныне Свердловск) и Казань.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "О Михаиле Кедрове"

Книги похожие на "О Михаиле Кедрове" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Смирнов - О Михаиле Кедрове"

Отзывы читателей о книге "О Михаиле Кедрове", комментарии и мнения людей о произведении.