Нил Сорский - Святоотеческое наследие

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Святоотеческое наследие"

Описание и краткое содержание "Святоотеческое наследие" читать бесплатно онлайн.

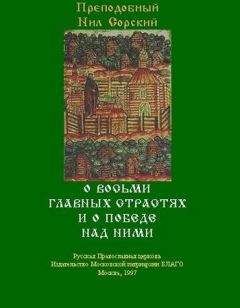

Нил Сорский (1433–1508) – православный святой, крупный деятель русской церкви, основатель скитского жительства на Руси. О его жизни до принятия монашества известно только то, что происходил он из крестьянской семьи, но был грамотен. Постригся в Кирилло-Белозерском монастыре, а потом совершил паломничество на Святую Землю, Афон и в Константинополь. На Святой Горе преподобный Нил остановился надолго, где приучился к уединенной жизни в молитве и созерцании. Вернувшись на родину, основывает скит, получивший потом его имя, и собирает тех, кто стремится к отшельничеству, чтению и переписыванию книг. В предлагаемый вниманию читателей сборник вошли наиболее значительные произведения Нила Сорского: «Преподобный и Богоносный отец наш Нил, подвижник Сорский и Устав его о скитской жизни», «Предание старца Нила пустынника своим ученикам» и «О мысленной в нас брани». Главным его трудом следует назвать состоящий из двух глав «Устав скитской жизни». «Устав» преподобного Нила – это не регламент скитской жизни, а аскетическое наставление в духовной борьбе. Большое внимание преподобный уделяет «умной» или «сердечной» молитве, цитируя при этом Григория Синаита и Симеона Нового Богослова. Нет сомнений, что Нил Сорский принадлежит мистическо-созерцательному направлению в православном монашестве, возрождение которого связано с именем преподобного Григория Синаита.

Самое драгоценное, что нам осталось после Нила и что, конечно, пройдет еще сквозь ряд столетий бессмертным зерцалом жития иноческого, – это его созерцательные главизны, или скитский Устав, достойный первых времен пустынножительства Египта и Палестины, ибо он проникнут духом Антония и Макария.

«Устав скитского жития» или «Предание о жительстве скитском» есть главное и самое важное сочинение преп. Нила. В предисловии к Уставу святой старец касается внешнего поведения иноков, говорит кратко о их повиновении настоятелю, о трудах телесных, о пище и питии, о принятии странников, заповедует соблюдать бедность и нищету не только в келлиях, но и в украшении храма, так, чтобы в нем ничего не было ни из серебра, ни из золота, запрещает выходить из скита без воли настоятеля, впускать в скит женщин, держать в нем отроков. Но в самом Уставе святой отец рассуждает уже исключительно об умном или мысленном делании, под именем которого разумеет внутреннее, духовное подвижничество. Сказав предварительно словами Святого Писания и святых отцов о превосходстве этого внутреннего делания перед внешним, о недостаточности одного внешнего делания без внутреннего, о необходимости последнего не только для отшельников, но и для живущих в общежительных монастырях, преподобный Нил разделяет свой Устав на 11 глав: в главе 1-й говорит о различии мысленной брани; во 2-й – о борьбе с помыслами; в 3-й о том, как укрепляться в подвиге против помыслов; в 4-й излагает содержание всего подвига; в 5-й говорит о восьми помыслах; в 6-й – о борьбе с каждым из них; в 7-й – о значении памятования смерти и суда; в 8-й – о слезах; в 9-й – о хранении сокрушения; в 10-й – о смерти для мира; в 11-й о том, чтобы все делаемо было в свое время. Все сии главы, впрочем, удобно подвести под три отдела.

1) В первых четырех главах святой старец говорит вообще о сущности внутреннего подвижничества или о нашей внутренней борьбе с помыслами и страстями, и о том, как вести нам эту борьбу, чем подкреплять себя в ней, как достигать победы.

2) В пятой главе, самой важной и обширной, показывает, в частности, как вести нам внутреннюю брань против каждого из восьми греховных помыслов и страстей, от которых рождаются все прочие, именно: против чревообъядения, против помысла блуда, против страсти сребролюбия, против страсти гнева, против духа печали, против духа уныния, против страсти тщеславия, против помыслов гордостных.

3) В остальных шести главах излагает общие средства, необходимые для успешного ведения духовной брани, каковы: молитва к Богу и призывание Его Святого Имени, памятование о смерти и о Страшном Суде, внутреннее сокрушение и слезы, охранение себя от злых помыслов, устранение себя от всяких попечений, безмолвие и, наконец, соблюдение для каждого из исчисленных занятий и действий приличного времени и способа. В послесловии преподобный Нил говорит, с какими расположениями предложил он свой Устав.

Многое почерпнул из писаний преподобного Нила преподобный Корнилий Комельский, вскоре после него подвизавшийся в Кириллове, в свой иноческий устав, а собеседник святого Нила – Иннокентий, собравший воедино для своей общежительной обители 11 духовных глав блаженного своего учителя, называет его изящным явлением иночества в наши времена, ревнителем духовных отцов, и говорит, что он собрал из богодухновенных писаний сии главизны, проникнутые духовной мудростью, для спасения душ и в образец жития иноческого.

Всмотримся же и мы в это чистое зерцало подвижнической жизни, – сделаем из него извлечение, не опуская, впрочем, ни одной мысли его, относящейся к делу, и придерживаясь, где это будет нужно и возможно, самых выражений святого отца, чтобы, таким образом, изобразить, по возможности, его полное учение о жизни подвижнической в свое собственное назидание.

ВВЕДЕНИЕ

Вводя своих учеников в свое учение, преподобный Нил говорит в этом кратком введении о мысленном делании вообще, о том, кто им занимался, откуда оно заимствовано, как о нем думали святые отцы, для кого оно нужно, что для него нужно, с какими чувствами им должно заниматься.

Мысленное делание есть размышление, богомыслие, созерцание и сердечная молитва, или внутренняя беседа с Господом.

Многие святые отцы занимались этим и возвещали нам: о делании сердечном, о соблюдении помыслов и о хранении душевном, в различных беседах, какие внушены им были благодатью Божией, – каждый по своему разумению.

Деланию этому святые отцы научились от Самого Господа, заповедавшего очищать внутреннее своего сосуда, ибо от сердца исходят помыслы злые, оскверняющие человека (Мф.23:26, 15:18–19), и уразумели, что подобает духом и истиной поклоняться Отцу (Ин.4:24). Памятовали они и слово Апостольское: «аще молюся языком[1], дух мой[2] молится; ум же мой бесплоден есть. Помолюся убо духом, помолюся же и умом». (1Кор.14:14–15); и потому особенно тщательно заботились об умной молитве, по заповеди того же Апостола: «хочу пять слов умом моим рещи, нежели тьму слов языком» (1Кор.14:19).

О внутреннем делании святой Агафон сказал, что «телесное делание – внешняя молитва есть не более, как лист; внутреннее же, т. е. умная молитва, есть плод, а всяко древо, по страшному изречению Господа, не творящее плода, т. е. умного делания, посекаемо бывает и во огнь вметаемо: кто одними устами молится, а об уме небрежет, тот молится на воздух, ибо Бог уму внемлет».

Святой Варсонофий говорит: «Если не внутреннее делание с Богом поможет человеку, всуе труждается во внешнем». Святой Исаак Сирин телесное делание без духовного сравнивает с неплодными ложеснами и иссохшими сосцами, так как оно не приближает к разумению Бога. А Филофей Синаит повелевает молиться о таких иноках, которые, по простоте, не понимают мысленной брани и потому нерадят о душе, и внушать им, чтобы они, по той мере как деятельно удаляются от злых дел, очищали бы и ум свой, который есть око души или зрительная сила ее.

Прежде бывшие отцы не только в пустынном безмолвии соблюдали ум свой и обретали благодать бесстрастия и душевной чистоты, но многие из них, обитавшие по городам в своих монастырях, как Симеон Новый Богослов, и блаженный его учитель Симеон Студит, жившие среди многолюдного Цареграда, просияли там, как светила, своими духовными дарованиями. Тоже известно о Никите Стифате и о многих других. Посему-то и блаженный Григорий Синаит, зная, что все святые обрели благодать Духа через исполнение заповедей, сперва чувственно, а потом духовно, велит поучать трезвенности и безмолвию, которые есть охранение ума, не одних только отшельников, но и живущих в общежитии, ибо без сего чудное оное и великое дарование не обретется, – сказали святые отцы. По замечанию Исихия, Патриарха Иерусалимского, «как невозможно жить человеку без пищи и пития, так и без охранения ума своего невозможно достигнуть духовного настроения души, если даже и понуждаем себя не грешить страха ради будущих мук». «От истинного исполнителя заповедей Божиих требуется не только то, чтобы внешними действиями исполнял их, но чтобы и ум и сердце свое сохранял от нарушения того, что заповедано».

Для духовного делания нужен опытный наставник в нем. Святой Симеон Новый Богослов говорит, что «многие приобрели это светозарное делание посредством наставления, и редкие получили его прямо от Бога, усилием подвига и теплотой веры, и что не малый подвиг обрести себе наставление, не обольщающее нас, то есть человека, стяжавшего опытное ведение и духовный путь Божественного Писания». Если же и тогда уже – в подвижническое время – трудно было обрести нелестного наставника, то ныне – при духовном оскудении – это еще труднее для нуждающихся в нем. Но если бы не нашелся наставник, то святые отцы повелели учиться от Божественных Писаний, по слову Самого Господа: Испытайте Писаний, яко вы мните в них имети живот вечный (Ин.5:39). Елика бо преднаписана быша, в Святых Писаниях, в наше наказание преднаписашася, – говорит святой Апостол (Рим.15:4).

Так святые отцы, подвизаясь телесно, в то же время и духовно возделывали виноград своего сердца и, таким образом, очистив ум от страстей, обретали Господа и снискивали разум духовный! Нам же, разжигаемым пламенем страстей, повелели почерпать воду живую из источника Божественного Писания, который может угасить опаляющие нас страсти и наставить на разум истинный. Посему и я, говорит о себе преподобный Нил, многогрешный и неразумный, собрав нечто от Святого Писания, и то, что говорили нам святые отцы, написал сие для напоминания самому себе, чтобы и сам, нерадивый и ленивый, был делателем сих, потому что до этого был пуст от всякой добродетели, духовной и телесной, и, как некий раб, был куплен неподобающими страстями, во всем себя покорив греху. Все сие собрал я не в благодушии своего здравия и не пользуясь тишиной бесстрастия, но связанный сам узами страстной болезни, и не от себя, но от Святого Писания, извлекая малое из многого, как пес, питающийся от крупиц, падающих с словесной трапезы Господней, своих – блаженных отцов. Да будем подражателями их хотя вмале.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святоотеческое наследие"

Книги похожие на "Святоотеческое наследие" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Нил Сорский - Святоотеческое наследие"

Отзывы читателей о книге "Святоотеческое наследие", комментарии и мнения людей о произведении.