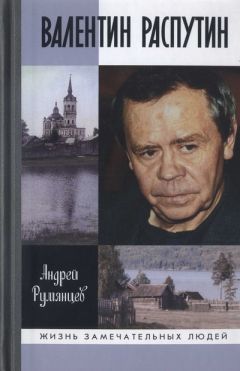

Андрей Румянцев - Валентин Распутин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Валентин Распутин"

Описание и краткое содержание "Валентин Распутин" читать бесплатно онлайн.

Проза Валентина Распутина (1937–2015), начиная с первых его произведений — «Василий и Василиса», «Рудольфио», «Деньги для Марии», — пользуется неизменной любовью читателей. Знаменитые его рассказы и повести — «Уроки французского», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. — переведены на многие языки мира, экранизированы, поставлены на театральной сцене. Известный поэт Андрей Румянцев, знавший Валентина Распутина со времени их общей учёбы в Иркутском университете и сохранивший с ним дружеские отношения на всю жизнь, предпринял первую попытку полного его жизнеописания. Автор рассказывает о Валентине Распутине как художнике, публицисте (чьи выступления подчас звучат много смелее и злободневнее нынешних «манифестов»), общественном деятеле, повествует о его человеческой судьбе, используя личные письма, записи бесед, редкие архивные материалы и другие документы.

знак информационной продукции 16+

Текут раздумья человека, прошедшего долгую земную дорогу… Что делает его притягательным и неповторимым? Конечно, душа. Да, она может быть мелкой, самолюбивой, жестокой, корыстной — несть числа её недобрым качествам. Запомнится ли такая душа другим людям? Запомнится. Как мёртвый и опасный сумрак. Но притягивать, давать пример другим, освещать чужую дорогу небесным светом может только душа, исповедующая добро, честность и справедливость. Вот, кажется, найдены точные слова: исповедующая Правду. Правда включает всё: и свет, и тепло, и святость.

Мы не можем обойти ещё одну особенность повести, ту особенность, о которой мы говорили и в связи с предыдущими произведениями Распутина: его любимые герои — это люди глубоко верующие. Для старухи Дарьи, как и для её подруг, обращение к Богу в счастливые и трудные минуты естественно. Пятьдесят лет героиня прожила в стране, где гнобили церковь, и только двадцать-тридцать молодых лет — в старой, православной России. Но душа её как нашла когда-то твёрдую опору, так и продолжала жить по Божьим заветам. Корни-то глубоки. В дни сердечной боли за судьбу Матёры Дарья обращалась к Господу с мольбой о помощи и прощении, и каждое её взывающее к милосердию и покаянное слово воспринималось читателями семидесятых годов прошлого века как естественное, понятное и близкое:

«Прости нам, Господи, что слабы мы, непамятливы и разорены душой, — думала она. — С камня не спросится, что камень он, с человека же спросится. Или Ты устал спрашивать? Отчего же вопросы Твои не доходят до нас? Прости, прости, Господи, что спрашиваю я. Худо мне. А уйти Ты не даёшь. Я уже не по земле хожу и не по небу, а как подвешенная меж небом и землёй: всё вижу, а понять, чё к чему, не умею. Людей сужу, а кто дал мне такое право? Выходит, отсторонилась я от них, пора убирать. Пора, пора… Пошли за мной, Господи, просю тебя. Всем я тут чужая. Забери меня к той родне… к той, к которой я ближе».

Неудивительно, что такой православный человек, как Дарья, и стоит в центре повествования. Пожалуй, только она может по справедливости оценить добрый и худой поступок земляка, попросить прощения за чужую низость и собственный промах, признаться в своей незыблемой вере и непростительной, по её разумению, слабости. Может быть, не все согласятся, если сказать, что это характер общечеловеческого значения. В каких только житейских обстоятельствах не проявляется мудрость Дарьина, и она, эта мудрость, может оказаться поучительной для землян в любом месте планеты. В западной цивилизации, например, ныне принято, что родители отделяют от семьи детей чуть ли не в молочном возрасте. Живи самостоятельно, утверждайся среди других, а готов ты для этого или нет — проблема твоя. И русская мать пытается вразумить дальних и ближних:

«Господи, как легко расстаётся человек с близкими своими… Хоронит — волосы рвёт на себе от горя… а проходит полгода, год, и того, с кем жили вместе двадцать, тридцать лет, с кем рожали детей и не чаяли друг без дружки ни единого дня, будто бы никогда и не было. Что это? Так суждено или совсем закаменел человек? И о детях своих, уложенных раньше себя, он страдает потому лишь, что чувствует свою вину: он обязан был беречь их и не сберёг. А со всеми остальными случайно или не случайно — от одного отца-матери — встретился, побыл, поговорил, поиграл в родство и разошёлся — каждому своя дорога. Нет, дик человек, этак и зверь не умеет. Волк, потерявши подругу, отказывается жить…»

Метафоричен конец повести. В дощатой хибаре Богодула вместе с ним остаются в последнюю для деревни ночь Дарья, Катерина, Настасья, Сима. Мглистый и сырой туман проплывает в окне, кажется, что утлое жилище уже опустилось под воду. И слышен разговор:

«— Это чё — ночь уж? — озираясь, спросила Катерина.

— Дак, однако, не день, — отозвалась Дарья. — Дня для нас, однако, боле не будет.

— Где мы есть-то? Живые мы, нет?

— Однако что неживые.

— Ну и ладно. Вместе — оно и ладно. Чё ишо надо-то?»

Поначалу кажется, что это Последние. С большой буквы. Последние из устроенной, крепкой, праведной жизни. Они остались в родном селе, со своими предками, не предав их память, обжитую ими землю. Это одно. А другое — они предпочли держаться одной семьёй, преданные друг другу до самой гибели родной деревни. Но они не Последние. Они и взывали к беспамятным согражданам: помните, что за вами, как и за нами, придут новые поколения, они спросят, почему вы прервали нить, которая связывает прошлое, настоящее и будущее. На эту нить нанизывается вся жизнь на земле — тысячелетняя, бесконечная.

И тут к месту будут чеканные слова, завершающие эту мысль. Они напишутся позже, в другой повести — «Пожар», но это будет продолжением той же думы, и потому их стоит привести здесь:

«Чтобы человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть дома. Вот: дома. Поперёд всего — дома, а не на постое, в себе, в своём собственном внутреннем хозяйстве, где всё имеет определённое, издавна заведённое место и службу. Затем дома — в избе, на квартире, откуда с одной стороны уходишь на работу и с другой — в себя. И дома — на родной земле…»

Иногда очень важное припоминается вдруг к слову… Сейчас — такой случай. Однажды у меня с Валентином Григорьевичем случился разговор о диссидентах. Не было секретом, что он с пониманием относился к эмиграции по собственной воле — одних и с возмущением к насильственному выдворению — других. В семидесятые годы был, пожалуй, пик диссидентства. Распутин рассказал, что как-то его пригласили на Старую площадь, в ЦК партии. Без всякого повода. Сам он ни о чём не просил, ничего предосудительного не совершал. Беседа с секретарём ЦК по идеологии выходила совсем незначительной, дежурной — о житейских делах, о творческих планах… Смысл приглашения он понял после вопроса главного идеолога: «У вас не возникало желания выехать на жительство за рубеж?»

— Вопрос глупый для того, кто читал твои книги, — вырвалось у меня. — Что же ты ответил?

— А что ответил? Сказал: уезжают те, кто может прожить без родины. Я — не могу.

После знакомства с героинями повестей «Последний срок», «Живи и помни». «Прощание с Матёрой» вряд ли покажется удивительным и личный поступок Валентина Григорьевича: в восьмидесятом году, как уже говорилось, он принял крещение. Позже, отвечая на удивлённый вопрос корреспондента одной из газет, как он решился на это при советской власти, писатель ответил: «Я до этого два года подряд ездил на Поле Куликово, тогда был юбилей битвы, писал об этом. Недалеко от Куликова Поля, в Ельце, жили два необыкновенных священника, наследующих ещё от известных оптинских старцев. Один из них был слепой. Мудрый человек, известный. Другой прошёл войну, потом каторгу. И я крестился, потому что уже к тому времени созрел».

«Пролить слезу, испить стакан надежды…»

А как приняли читатели, писатели, критики новое произведение прозаика?

Из душевных откликов писателей хотелось бы выделить несколько строк Расула Гамзатова. Десятью годами раньше поэт опубликовал проникновенную, исповедальную книгу о родном горном крае — «Мой Дагестан». И кажется символично, что тот, кто навеки оставил «в горах своё сердце», так эмоционально высказался о сочинении сибиряка:

«Можно только по-хорошему позавидовать первозданной силе прозы Валентина Распутина. Судьба деревни Матёры, мощный образ Дарьи, щемящая тоска по безвозвратно уходящему миру, дорогому, но обречённому, — вся эта впечатляющая симфония прощания с Матёрой из одноимённой повести Распутина произвела на меня сильное впечатление».

Раздумья, призывы, советы распутинских героев были услышаны и оценены почти на всех континентах, о чём свидетельствуют и отклики на произведения писателя, и издание его книг в разных странах.

Любопытную статью напечатал в 1981 году в еженедельнике «Лачфэрул» (№ 6) румынский критик Г. Стучу. Публикация имела название «Кто-то заглянул в глубины мира».

«Проза Валентина Распутина, — писал автор, — пришла к нам из дальнего далека, с далёкого меридиана, „из глубин мира“, как любил говорить Аргези. Из иных глубин мира пришла к нам проза Латиноамериканского континента. Мы причащаемся и к той, и к другой, берём из образности обеих литератур близкое нашей сути…

Там, в далёкой Сибири, Валентин Распутин пишет книги о крестьянах, которые знают тайну, как замесить хлеб, говорят на своём старинном языке, языке дедов и прадедов, а мы здесь, в Карпатах и Бэрэганских степях, без труда понимаем (в переводе). Как существует универсальный язык музыки, так существует и универсальный язык пекаря, универсальный язык мастерового… Валентин Распутин — один из тех современных писателей, у которых особенно чуткая совесть. В своих произведениях он не предлагает решений, но, подлинный художник, он показывает жизнь и раскрывает, расшифровывает суть мира, а потому его книгам суждено долго жить.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Валентин Распутин"

Книги похожие на "Валентин Распутин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Румянцев - Валентин Распутин"

Отзывы читателей о книге "Валентин Распутин", комментарии и мнения людей о произведении.