Андрей Румянцев - Валентин Распутин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

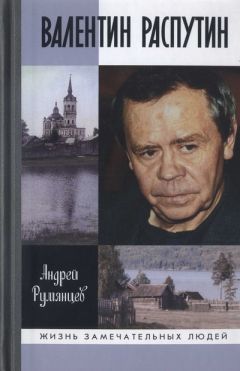

Описание книги "Валентин Распутин"

Описание и краткое содержание "Валентин Распутин" читать бесплатно онлайн.

Проза Валентина Распутина (1937–2015), начиная с первых его произведений — «Василий и Василиса», «Рудольфио», «Деньги для Марии», — пользуется неизменной любовью читателей. Знаменитые его рассказы и повести — «Уроки французского», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. — переведены на многие языки мира, экранизированы, поставлены на театральной сцене. Известный поэт Андрей Румянцев, знавший Валентина Распутина со времени их общей учёбы в Иркутском университете и сохранивший с ним дружеские отношения на всю жизнь, предпринял первую попытку полного его жизнеописания. Автор рассказывает о Валентине Распутине как художнике, публицисте (чьи выступления подчас звучат много смелее и злободневнее нынешних «манифестов»), общественном деятеле, повествует о его человеческой судьбе, используя личные письма, записи бесед, редкие архивные материалы и другие документы.

знак информационной продукции 16+

Это Нина Филипповна Вологжина. «Роман, муж её, — заметил Распутин, — приходится мне дядей, не то двоюродным, не то троюродным…» Роман всю жизнь работал в леспромхозе, на трелёвочном тракторе, а Нина — почтальоном, а позже оператором в местном аэропорту. У Вологжиных пятеро взрослых детей.

Но продолжим чтение рассказа:

«Надя — вторая моя соседка, слева. У неё три дочери, все три замужем за гуцулами, которые в старые времена наезжали в леспромхоз на заработки, все три учительницы. И вот две дочери съехали… в райцентр, там жизнь не должна совсем остановиться… третья доживает с матерью лето и тоже уедет. И говорливая Надя примолкла, прибрала свой певучий голос. У неё и окрик был певучий, не сибирский, когда загоняла она корову в стайку. Теперь, видать, и корова стала послушней. Не слыхать Надю. Утром подымусь иной раз — на крыльце белеет банка молока. Это от неё. Днём увидит, спросит:

— А хлеб-то, хлеб-то, поди-ка, надо?

— Не надо, мне вчера Муська доставила.

— У Муськи хлеб хороший. Муська мастерица. — И вспоминает без спохвата: — Лида в коммерцию свечки привезла. Велела сказать.

Свечки я возьму. Но едва ли пригодятся они: при свете ложишься, при свете встаёшь. Но это я же по приезде спросил, а Лида приняла заказ».

Упомянутая Муська — это Мария Галастифоновна Крайденко, лучший пекарь на всё село. А заботливая Надя — это Надежда Петровна Немчинова. Она не аталанская по рождению. В конце пятидесятых годов Надя Журавлёва приехала из Мордовии по комсомольскому призыву на строительство Братской ГЭС. Вышла замуж за аталанского тракториста Анатолия Немчинова и осталась на всю жизнь в родном селе супруга. Здесь ей после рождения дочек, как и Нине Вологжиной, досталось место почтальона. В начале восьмидесятых Надя потеряла мужа. Но человек стойкий, особого закала, она дала дочерям образование, помогла им вырастить не только шестерых детей, но и восьмерых внуков. (Вот сколько у неё самой внуков и правнуков!) И жить бы ей, радуясь родному подросту, да жестокая новина́ заставляет переменить привычную колею…

Теперь о Лиде. В деревне не стало магазина. «И вот Лида, продавщица из продовольственного, в духе времени завела „коммерцию“ на Верхней улице в амбарушке на трёх полках. Если дверка в „коммерцию“ приоткрыта, надо кликать Лиду со двора. За день раз-два и окликнут, а то и ни разу. Я спросил у неё в первый приход: „Когда выходной?“ — и она посмотрела на меня недоверчиво, как после неудачной шутки: „Какие теперь выходные — все проходные!“ Выходя вслед за мной из тёмной „коммерции“ без окна, натакнула: „А масло на почте спросите, там, говорят, было“. — „Почему на почте?“ Ничему удивляться было нельзя, но иной раз удивление срывалось. „А там теперь тоже торговля. Там старикам в зачёт пенсии мало-малишку привозят“. Я пошёл на почту. Почтовое дело захирело: телеграмму дать нельзя, письмо из города за четыреста километров может идти с осени до весны. „Нет, — говорит почтарка о масле, — только вчера последнюю бутылку взяли, подсолнечное было“. На нет и спроса нет. Та же Надя, соседка моя, через день сообщает: эта бутылка теперь у Лиды, её Лиде в обмен на чай принесли. Я к Лиде — уже из интереса, догоню ли. „Была бутылка, — говорит Лида, развеселившись, беззвучно смеясь, глядя на меня. — Была. Полдня только и простояла. Развозжаевы две банки тушёнки за неё принесли“.

Вот такая „коммерция“. И Лида, баба бойкая, крепко и аккуратно сбитая, быстрая и решительная за магазинским прилавком, ловко насыпающая, отрезающая, взвешивающая и поторапливающая, повяла в какой-то беспрестанной думе. Да и дума ли это? Что это — вязкое, непроходящее, не имеющее уже ни обид, ни желаний… тюря эта, которую слабенько качает сердце?»

Думала ли Лидия Моисеевна Коржак, бывший продавец крупного леспромхозовского магазина, образцовая хозяйка в доме и в огороде, мать и бабушка умных, обходительных детей и внуков, — думала ли она когда-то, что будет добывать хлеб насущный мелкой торговлишкой в клетке-амбарушке?

Есть в деревне ещё одна душа, которая пытается раздавать родным землякам хлеб, на этот раз духовный. Это Ирина Витальевна Вологжина, единственный библиотекарь в местной читальне. Зарплата у неё нищая, но страшит её меч разящий, взметнувшийся не над зарплатой, а над книгой: изгоняют милую из таёжного угла!

«Я вчера был у неё в библиотеке, — рассказывает дальше писатель. — Шёл в клуб, библиотека была там, а Ирина выскочила из леспромхозовской конторы: библиотека теперь здесь, чуть наискосок от сгоревшей школы. Тут как бы центр, на улице сгоревшей школы, поссовет тоже рядом. И пожаловалась вчера мне Ирина, что библиотеку вот-вот, должно быть, закроют. Есть норма: если в селе меньше полутысячи жителей, библиотека отменяется. У нас уже меньше. Я пообещал постоять за библиотеку. И вот теперь благодарная Ирина, уже за то благодарная, что не промолчал, пускай и в сердечной муке, что нашёл слова для обещания и одел их в твёрдость, прибежала с отобранными карточками (библиотечными карточками читателей. — А. Р.).

— Читают?

— Читают, — замявшись, отвечает она.

— Меньше?

— Меньше.

— Сами же говорите, что делать нечего. Ну и читали бы.

— Знаете, — не сразу отвечает она. — Когда дело есть, оно другого дела просит. А нету дела — ничего не надо.

Под „делом“ надо понимать леспромхоз. А леспромхоз… завалился. Здесь так и говорят: „завалился“, „наш-то завалился“, не подаёт признаков жизни. Не называя по имени, что такое „наш“. У северных народов есть обычай: когда ребёнок тяжело болен, имя его не упоминают, чтобы отвести бродящую рядом смерть».

А ведь запустение накрывает отчую землю не каких-то там неумех и лодырей, а истовых работяг, мастеров на все руки. О своём друге с детских лет Деомиде (по-деревенски — Демьяне) Ивановиче Слободчикове Распутин рассказывает не просто с сочувствием к нему, а с душевным потрясением: какой же враг разорил его родовое гнездо, столкнул с привычной дороги?

«…мне кажется, что отъезд Демьяна, поспешный его побег из посёлка для посёлка потеря не меньшая, чем завалившийся в глубокую яму леспромхоз. Вот они стоят передо мной: невысокий, лысоватый, с небольшим морщинистым лицом Демьян… и Галя, крупнотелая, внешне спокойная, но с постоянно ищущими глазами на широком лице: то не сделано, это не сделано. Они стоят каким-то наплывом, возможным лишь в кино, и Демьян говорит по обыкновению: „Вот оно, значит, как…“».

Демьян собирался прожить в Аталанке всю жизнь. «Поэтому и дом родительский перешёл к нему по наследственному праву не оставившего этот дом. Рядом срубил он летнюю кухню, с прежний дом, одно окно пустил смотреть на родовое жило, на восход солнца, второе — на Ангару, на закат. Здесь же, под боком, поставил новую баньку, весёленькую, с прищуром в чуть косоватом оконце. От баньки в глубь огорода уходил навес, а под ним погреб — я видел такой простор только на севере, в вечной мерзлоте, где и стены, и потолок, и ступени в голубом сказочном льду. И простор этот у Демьяна с Галей заполнялся. Демьян любил показать припас лицом, я спускался, смотрел, дивился. Включит свет — и всё озаряется: сотни трёхлитровых банок с огурцами, помидорами, луком, черемшой, грибами, ягодами и Бог знает с чем ещё. Взблескивает и выставляется, приседает и выпрямляется, на полках и в ящиках. Капуста засаливалась в кадках, ей полагалось мёрзнуть наверху. Сало млело в тряпицах, вымоченных и проложенных приправами. Кедровые орехи пузатились в белых китайских кулях из-под сахара. Картошка мерилась не мешками, а подпольями: в летней кухне, всю зиму топившейся, тоже отрыто было подполье. Сначала две коровы, потом три, сначала один огород, потом два, нет, был ещё и третий огород где-то на елани, под картошку. И зелёнка засевалась на горе, и загораживался телятник. Два покоса в разных местах, туда и туда по воде.

И всё это от жадности. Есть жадность к деньгам, есть жадность к водке, к греху… У Демьяна была жадность к работе. И Галя, жена его, такая же была жадная, две одинаковые руки, одна правая, другая левая. Весь этот припас расходился. Отправлялось дочерям в город, куда-то ещё, по красным летам гостей собиралось невпросчёт. Я, собираясь на родину, знал уже, что не суждено мне проедать творог, сметану… Господи, какая сметана! — так и пышет сытостью и сластью, так и подаётся к ложке! Что будут у меня и пироги с рыбой и луком, ранние огурцы и помидоры из-под какого-то особого ухода, что станут меня караулить у ворот, чтобы затащить за стол и поговорить о жизни».

И что же теперь? А то, что новые хозяева страны создали для деревни условия, при которых она стала «брошенной землёй». «Выжатой, ободранной, изуродованной и брошенной». И даже такие её работники, как Демьян, вынуждены были бежать:

«Как сквозь бельмо гляжу я на Демьянов двор, как сквозь бельмо же — на Ангару. Очертания неясные, неживые. Или едва живые, с удаляющейся жизнью. Какое продолжение может предложить судьба посёлку? Не может же всё оборваться разом. Странные бывают продолжения. Крыша на Демьяновой избе чуть недораскрыта с северного бока. Да нет, это угол избы заново закрыт, вместо шифера старые доски. Это в кухне, рядом с печкой, появился новопоселенец. Из пройдисветов, дальний родственник кого-то из поселковых. Бурная жизнь запросила покоя. Где ещё такой покой сыщешь? Полными днями сидит на воде в лодчонке, дёргает рыбу. Показывает потом, что рыба травленая, с червями, с чёрными пятнами. Но она и эта дёргается плохо. И есть что-то надо. Вот и выковыривает из сорожек глисты, выбирает язвочки».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Валентин Распутин"

Книги похожие на "Валентин Распутин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Румянцев - Валентин Распутин"

Отзывы читателей о книге "Валентин Распутин", комментарии и мнения людей о произведении.