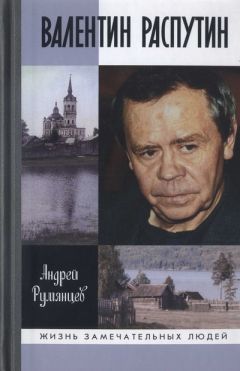

Андрей Румянцев - Валентин Распутин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Валентин Распутин"

Описание и краткое содержание "Валентин Распутин" читать бесплатно онлайн.

Проза Валентина Распутина (1937–2015), начиная с первых его произведений — «Василий и Василиса», «Рудольфио», «Деньги для Марии», — пользуется неизменной любовью читателей. Знаменитые его рассказы и повести — «Уроки французского», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. — переведены на многие языки мира, экранизированы, поставлены на театральной сцене. Известный поэт Андрей Румянцев, знавший Валентина Распутина со времени их общей учёбы в Иркутском университете и сохранивший с ним дружеские отношения на всю жизнь, предпринял первую попытку полного его жизнеописания. Автор рассказывает о Валентине Распутине как художнике, публицисте (чьи выступления подчас звучат много смелее и злободневнее нынешних «манифестов»), общественном деятеле, повествует о его человеческой судьбе, используя личные письма, записи бесед, редкие архивные материалы и другие документы.

знак информационной продукции 16+

Вероятно, это Маруся, учась в школе, «распорядилась» так, чтобы отец взял «шефство» над её классом. Любимая учительница девочки, классная руководительница Александра Ивановна Бушмагина, вспоминала позже:

«Валентин Григорьевич был первым помощником во всех наших внеклассных начинаниях. То зайдёт в школу, то позвонит мне: „Какие у вас заботы, чем помочь?“ Дарил классу книги. И не только свои, но и тех авторов, которых отличал, ценил. Ребята любили „классные часы“, которые он проводил. Мы выбирали тему беседы, а Валентин Григорьевич готовился к разговору. И всегда детям было интересно с ним. Он был в нашей школе своим человеком».

«Светлана — моя сестра и Марусина мама — рассказывала, как они любили ходить на пляж, проводили там целый день, — писала в воспоминаниях Евгения Ивановна Молчанова. — Серёжа с воодушевлением разводил костёр, варил с помощью мамы в котелке похлёбку, кипятил чай. Вместе сооружали из веток шалаш, где и укладывалась после обеда спать младшая сестра, и отцу предоставлялась возможность спокойно в тишине работать. Здесь Валентину очень хорошо работалось. Именно здесь, на даче, в порту Байкал написаны его знаменитые произведения: рассказы „Что передать вороне?“, „Наташа“, „Век живи — век люби“, повесть „Прощание с Матёрой“. Через несколько лет Распутины купили дачу поближе к городу, на 28-м километре байкальского тракта. А домик в порту Байкал был подарен нам, чему мы были очень рады и благодарны. Живём в нём уже более тридцати пяти лет. Маруся, приехав на Байкал, сразу предлагала отправляться „в походы“: на маяк, где можно было полюбоваться прекрасным видом, а заодно и пособирать душицу; в лес за грибами, за старыми коричневыми листьями бадана, которыми можно заваривать очень вкусный и ароматный чай; на первый туннель, на который мы забирались и разглядывали диковинную заячью капусту…»

Глава седьмая

КАКИЕ МЫ ДЕТИ ТВОИ, МАТЬ-ЗЕМЛЯ?

Без чего нельзя жить

В 1972 году Валентин Распутин публикует повесть «Вниз и вверх по течению» (в журнале «Наш современник» — «Вниз по течению»), которую назвал в подзаголовке «очерком одной поездки». Её сюжет — поездка молодого писателя в родные ангарские места после долгого перерыва. В нём угадывается сам автор. В отличие от предыдущих художественных произведений, где Распутин устами героев с любовью говорил о благословенном уголке Сибири и с болью — о нависших над ним бедах, в новой повести он ведёт рассказ словно бы от своего имени. Эта особенность сказывается и на выстраданности размышлений, и на эмоциональном «градусе» повествования.

Майским вечером, добираясь в деревню на теплоходе, который плывёт уже не по реке, а по рукотворному морю, разлившемуся после сооружения мощной ГЭС, рассказчик переживает мучительное чувство:

«…чистые, негромкие звуки, пятнавшие наползающую на землю тишину, чуткость, отзывчивость и ненадёжность всего этого, вызывали в нём сладкое и томительное чувство благодарности и любви. „Как же так? — упрекая и сокрушаясь в забытьи, рассуждал он. — Почему мы на вред себе не хотим замечать то, что нам необходимо знать и видеть в первую очередь? Почему так много времени мы проводим в хлопотах о хлебе едином, и так редко поднимаем глаза вокруг себя, и останавливаемся в удивлении и тревоге: отчего я раньше не понимал, что это моё и что без этого нельзя жить? И почему забываем, что именно в такие минуты рождается и полнится красотой и добротой человеческая душа?“».

Это было редкое для тогдашней литературы стремление: описать не только земную, но и тайную, «небесную» жизнь души, её устремлённость в иные, вечные пределы. Речь не о загробной жизни, а о постижении высших смыслов бытия и сопоставлении с ними каждого нашего поступка и каждого шага. В этом сказывался творческий урок русских писателей и православных философов второй половины XIX — начала XX века. В 1970-е годы в одной из бесед Валентин Распутин признавался:

«Сейчас писателю нельзя без классики, без постоянного перечитывания Достоевского, Толстого, Тургенева, Гоголя, Лескова, Бунина и других. Если говорить о моём круге чтения, то… постоянно приходится перечитывать, заново читать то, что было пропущено… Наша литература всегда была высоконравственной. Это относится не только к художественной литературе, это относится и к нашей философии, к нашим писателям-философам. А их действительно нужно называть писателями, потому что это были философы необходимого нравственного направления. Мы их, к сожалению, знаем очень мало, знаем не полностью, знаем по нескольким статьям или книгам. А знать их необходимо. И этот пробел я постоянно стараюсь восполнять».

Любопытно, что в эти годы молодой писатель и на своё творчество смотрит сквозь призму такого отношения к жизни. В повести «Вниз и вверх по течению» он ставит себе жёсткий вопрос: а знаешь ли ты душу своего героя настолько, чтобы касаться тайны его чувств, поступков, наконец, божественной сути бытия?

«Давно уже, года два назад, Виктор видел запомнившийся ему сон. Собственно, это был даже не сон, а что-то среднее между сном и обыкновенными, вполне контролируемыми размышлениями, составившими в забытьи горячечную картину, бред истерзанного сомнениями мозга. У Виктора тогда только что вышла книжка рассказов, в которой была одна история об умирающем старике, со всеми вытекающими отсюда вздохами, ахами, мыслями и чувствованиями — не чувствами, а именно чувствованиями, поскольку последнее предполагало более тонкий разрез человеческой души. Мало того — как всякий неопытный и потому смелый писатель, Виктор пошёл ещё дальше: попытался перебраться за черту, которая отделяет одно состояние от другого. Потом он догадался, что этого делать не следовало, но догадался, разумеется, поздно.

И вот будто встал на пороге человек старого, почти прозрачного вида, очень похожий на дедушку Виктора, но с более тонким, благообразно-удлинённым, интеллигентным лицом (дедушка у Виктора был обыкновенный медвежатник; впрочем, подобная обыкновенность теперь уже стала редкостью). Встал этот человек из своего небытия и говорит:

— Прочитал я твою книжку.

— И как? — спрашивает Виктор, конечно, с надеждой, что книжка понравилась.

— А так, — вздохнув, отвечает тот. — Я не понимаю… — Он долго и задумчиво, с печальной проницательностью качает головой. — Не понимаю, зачем нужно писать о том, чего ты не можешь знать. Совсем не можешь, никак. Это не похоже ни на что совершенно, что у вас есть. Это настолько больше и значительней, настолько невероятней того, что может придумать ваша бедная фантазия… И потом… — полудедушка-полупрофессор грустно улыбается, — ваши слова не годятся для этого. Они слишком мелки, слишком коротки. Вы о своём-то, — опять вздох, — о человеческом не можете говорить как следует, а тут вон куда захотел, в такую тайну! Так, кажется, просто сказать, что хочешь, — нет, не можете. Что-то видите, что-то слышите, что-то чувствуете, а что именно, не скажете или скажете неточно, приблизительно, невпопад. До чего же вы любите говорить приблизительно, ходить вокруг да около. Ах, Боже мой… А ты спрашиваешь: как? Когда ты встанешь на моё место и будешь знать то, что знаю я, тогда лишь ты по-настоящему поймёшь, как слаб сейчас и немощен. Вот так. Если ты и впредь собираешься писать — дело твоё, но только не ходи никогда дальше своих сил».

Какой мудрый совет человеку, решившему описывать чужие души и чужие жизни со всеми их тайнами, приобретениями и потерями: «не ходи никогда дальше своих сил». Распутин и брался лишь за то, что было подъёмно для его духовных сил, но силы эти он постоянно стремился приумножать.

Собственно, при чтении распутинских произведений той поры, в которых он так проникновенно вспоминает о своём детстве, на ум приходят страницы его великих учителей — «Детство» и «Отрочество» Толстого, «Степь» Чехова, «Жизнь Арсеньева» Бунина, «Лето Господне» Шмелёва. И здесь мы говорим не о подражании, а о духе сочинений, их нравственном тоне.

В повести Чехова «Степь» мальчик Егорушка едет вместе с ямщиками, сопровождающими обоз с тюками шерсти, на юг России. Рядом с бывалыми путниками он открывает большую родину, взрослую жизнь, и всё это производит на нас чарующее впечатление:

«Попадается по пути молчаливый старик-курган или каменная баба, поставленная бог весть кем и когда, бесшумно пролетит над землёю ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и всё то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полёте ночной птицы, во всём, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа даёт отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Валентин Распутин"

Книги похожие на "Валентин Распутин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Румянцев - Валентин Распутин"

Отзывы читателей о книге "Валентин Распутин", комментарии и мнения людей о произведении.