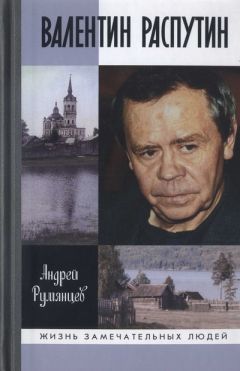

Андрей Румянцев - Валентин Распутин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Валентин Распутин"

Описание и краткое содержание "Валентин Распутин" читать бесплатно онлайн.

Проза Валентина Распутина (1937–2015), начиная с первых его произведений — «Василий и Василиса», «Рудольфио», «Деньги для Марии», — пользуется неизменной любовью читателей. Знаменитые его рассказы и повести — «Уроки французского», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. — переведены на многие языки мира, экранизированы, поставлены на театральной сцене. Известный поэт Андрей Румянцев, знавший Валентина Распутина со времени их общей учёбы в Иркутском университете и сохранивший с ним дружеские отношения на всю жизнь, предпринял первую попытку полного его жизнеописания. Автор рассказывает о Валентине Распутине как художнике, публицисте (чьи выступления подчас звучат много смелее и злободневнее нынешних «манифестов»), общественном деятеле, повествует о его человеческой судьбе, используя личные письма, записи бесед, редкие архивные материалы и другие документы.

знак информационной продукции 16+

В. Розанов говорил: „Никакой человек не достоин уважения, всякий человек достоин только любви и прощения“.

Смейтесь над этими людьми, возмущайтесь ими, страдайте от их множества, но не отвергайте их, ибо это не сделает лучше ни вас, ни их, — таков, кажется, главный мотив всех пьес Вампилова. Помогите сочувствием неразумному, заблудившемуся, запутавшемуся, всего лишь сочувствием — для духовной атмосферы жизни это так много и так нужно. Помогите — и воздастся вам…»

В замечаниях писателя о театре Вампилова так много было от собственного взгляда на творчество, от того, что Распутин сам утверждал в литературе. Без этой убеждённости невозможно, например, написать такое:

«В пьесах Вампилова былая жизнь отнюдь не приукрашивается: там могут и скандалить, и смертельно шутить, и врать напропалую, и не отказывать себе в удовольствиях, и истово любить… Но то герои, им полагается. Автор же нигде не позволит себе ни непристойного, ни фальшивого слова. Это не одно и то же — интонация автора и интонация героев. Собственное слово автора, надстоящее надо всем, что говорят персонажи, его позицию, „коридор“ его присутствия в пьесе читатель и зритель интуитивно различат, даже не задумываясь над этим. Герою позволяется лгать — автору нет. Сегодняшнее вызывающее бесстыдство литературы не в счёт, оно пройдёт, как только читатель потребует к себе уважения».

И, наконец, в раздумьях Валентина Григорьевича, уже поздних и, кажется, окончательно отстоявшихся, мы найдём ответ на главный вопрос (о чём путано и неглубоко рассуждают подчас другие): что же пришло в отечественный и мировой театр с этим именем — Вампилов?

«Вместе с Вампиловым в театр пришли искренность и доброта — чувства давние, как хлеб, и, как хлеб же, необходимые для нашего существования и для искусства. Нельзя сказать, что их не было до него — были, конечно, но не в той, очевидно, убедительности и близости к зрителю; до последнего предела раскрылась перед нами наивная и чистая душа Сарафанова в „Старшем сыне“ и стоном застонала, уверяя старую истину: „все люди — братья“, которая в повседневности часто превращается почти в смешной парадокс. Вышла на сцену Валентина („Прошлым летом в Чулимске“), и невольно отступило перед ней всё низкое и грязное — вышла не просто героиня, несущая в себе черты добродетели, вышла сама страдающая добродетель. Слабые, незащищённые и не умеющие защищаться перед прозой жизни люди, но посмотрите, какая стойкая, какая полная внутренняя убеждённость у них в главных и святых законах человеческого существования. И в слезах, и в отчаянии не перестанут они веровать, как фанатики, в лучшую человеческую сущность, не замечая, как слепые, сущности худшей…»

И ещё о Вампилове:

«Театр помолодел с его приходом — и не только благодаря возрасту молодого драматурга, но и от свежего и чистого чувства, принесённого им на сцену. И теперь наш театр должен будет вернуться к нему как к одному из самых надёжных и верных друзей, без которых никакой успех никогда не будет чистым.

Талант Вампилова, непритязательный и обаятельный, естественный и добрый, есть собирание, подобно пчелиному труду, разлитой в мире душевности и красоты. Возле Вампилова теплее, добрее, этим теплом до сих пор греются те, кто знал его, оно исходит от его книг, и оно же дышит со сцены вампиловского театра, начинающего новую и прочную жизнь без старения».

«Твой сын, Россия, горячий брат наш…»

Когда читаешь строки Распутина о близких ему писателях, не покидает ощущение, что перед тобой главки одной книги. Только оставил его размышления о Вампилове на словах: «Кажется, главный вопрос, который постоянно задаёт Вампилов: останешься ли ты, человек, человеком? Сумеешь ли ты превозмочь всё то лживое и недоброе, что уготовано тебе во многих житейских испытаниях, где трудно различимы даже и противоположности — любовь и измена, страсть и равнодушие, искренность и фальшь, благо и порабощение?» — как в разговоре о творчестве Василия Шукшина оба вопроса им подхватываются и получают продолжение:

«Будь человеком… Всё, что сделано Шукшиным в искусстве, освещено у него этим требовательным понятием, этой страстью и этой болью, которым он заставил внимать всех — кто умеет и не умеет слушать. Не было у нас за последние десятилетия другого такого художника, который бы столь уверенно и беспощадно врывался во всякую человеческую душу и предлагал ей проверить, что она есть, в каких просторах и далях она заблудилась, какому поддалась соблазну, или, напротив, что помогло ей выстоять и остаться в верности и чистоте».

Это не повторение по забывчивости или недостатку доводов, а всё тот же сокровенный разговор о духовных ориентирах, которых придерживались и придерживаются, к сожалению, немногие в современной литературе.

Василий Шукшин — счастливое исключение. Его героев назвали «чудиками». «Они, — напоминает Распутин, — во многих рассказах Шукшина, которые читаются то со смехом, то с грустью, а чаще всего — с тревогой и которые все вместе создают пёстрое и, однако же, целостное впечатление. Потому что всё это отдельные штрихи, отдельные черты одного характера, который Шукшин писал от начала до конца и который в основном успел написать. Это характер человека свободного и самостоятельного по своей натуре, „бесконвойного“, как Костя Валиков, всеми возможными способами и чудачествами старающегося отстаивать своё естественное право быть самим собой, иметь собственное мнение и до всего на свете доходить своим умом и своим опытом. В немалой степени подверженный стихии, случаю, дёрганый, импульсивный, органически не переносящий никакой фальши, во имя чего бы она ни творилась, раздираемый противоречиями, страдающий от недостаточности яви и недоступности мечты, герой Шукшина при всём том как характер целен и органичен, ибо он не даёт поставить себя в общий ряд, а живёт отдельно и самостоятельно, как и положено жить человеку. И уже тем одним он вызывает у нас расположение к нему и беспокойство по отношению к себе».

Может быть, впервые в литературе второй половины XX века Шукшин пристально всмотрелся в русскую душу, и она для этого писателя — главная тайна. И главная ценность, о сохранности и красоте которой он печётся. «Обойти её стороной, — замечает Распутин, — не удастся, потому что это значило бы, притворяясь глухим, не услышать и не понять Шукшина».

И опять Валентин Григорьевич стремится дойти до глубинной сути творчества писателя, в данном случае Шукшина, которого назвал в заглавии своего очерка «твоим сыном, Россия, горячим братом нашим»:

«Жизнь, не подтверждённая смыслом души, есть случайное существование; герой Шукшина с этой случайностью мириться не хочет, он выше её, но он ощущает также и свою недостаточность и шаткость для жизни направленной, это мучает его и заставляет совершать поступки как бы вне себя самого и обычно во вред себе. Непредсказуемость, стихийность и последовательная нелогичность действия, и вообще тайно любимые в себе русским человеком качества, в „чудике“, ничем не сдерживаемые, доходят до восторженно-разрушительного градуса, когда он сам себе и жертва и палач.

Странное, однако, дело: у Шукшина, казалось бы, нет ничего, что впрямую говорило бы о близком обретении души его героем, и тем не менее в читателе это становится почти убеждением. Та боль и страсть, с какой он мечется в растерянности и тоскует по душе, превращает её в нечто чуть ли не материальное, в нечто такое, что имеет место, где её можно отыскать. На этот отчаянный призыв не откликнуться, кажется, невозможно».

Вернёмся к началу этого монолога. Не кажется ли вам, что слова: «Жизнь, не подтверждённая смыслом души, есть случайное существование» — могла бы принять близко к сердцу распутинская старуха Анна из «Последнего срока» или её ровесница Дарья из повести «Прощание с Матёрой»? Дарья при этом подумала бы, что вся её судьба подтвердит эти слова, как и судьба её родителей, деда и бабушки. И ещё бы подумала, что душу её воспитали родная Матёра, Ангара, могучие леса и скромное поле за околицей деревни… Это без сомнения. Сам Распутин это знает, и Шукшин был уверен, что его герои думают так же о колыбели русской души. Не зря же Валентин Григорьевич утверждает дальше в своём очерке:

«Что касается места обитания души, его предположить не так уж и трудно. Это родина человека, земля его рождения, на первых порах давшая ему всё, что необходимо для прочности в жизни».

Ну а как же писатель, во множестве представивший читателям «чудиков», людей странных и не управляемых в поступках, наивных или необузданных в мечтах, считал, что «народ знает правду»? Да, знает, поддерживает Распутин, «ибо то и есть народ, что живёт правдой, как бы ни тяжела была эта ноша, то и есть правда, что составляет первооснову и первосмысл этого понятия, не подверженную ампутации истину о человеке и его жизни». Герой шукшинского рассказа «Генка Пройдисвет», парень не без изъянов, развязавший драку со своим дядей, кричит почти исступлённо: «Если я паясничаю на дорогах, — Генка постучал себя с силой в грудь, сверкнул мокрыми глазами, — то я знаю, что за мной — Русь: я не пропаду, я ещё буду человеком. Мне есть к кому прийти!»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Валентин Распутин"

Книги похожие на "Валентин Распутин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Румянцев - Валентин Распутин"

Отзывы читателей о книге "Валентин Распутин", комментарии и мнения людей о произведении.