Александр Ливергант - Генри Миллер

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

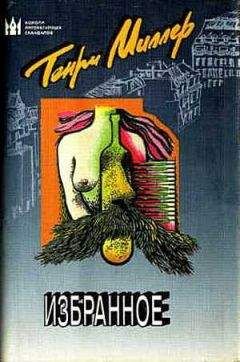

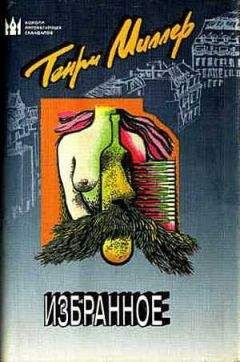

Описание книги "Генри Миллер"

Описание и краткое содержание "Генри Миллер" читать бесплатно онлайн.

Жизнь американского писателя Генри Миллера (1891–1980) легла в основу его романов «Тропик Рака», «Тропик Козерога», «Черная весна» и трилогии «Роза распятая», оказавших в свое время шокирующее воздействие на читателя. Помимо потока воспоминаний, замечаний, мыслей, различных сцен, он излагает в них подробности интимной жизни — и своей, и своих героев. Книги Миллера десятилетиями находились под запретом и не издавались, а их создатель вечно скитался и существовал за чужой счет. Миллер был не только прозаиком, но и одаренным графиком, неплохо играл на фортепиано, тонко разбирался в литературе, искусстве театра и кино. Прежде чем стать писателем он сменил множество профессий — от рассыльного, библиотекаря и музыканта в кинотеатре до начальника отдела кадров в транснациональной компании «Вестерн юнион». Друзья говорили, что он был «лучшим в мире собеседником» и непревзойденным рассказчиком, от него «исходила какая-то животворящая сила» и «при любых обстоятельствах он умудрялся что-то давать людям».

Писатель, переводчик и критик Александр Яковлевич Ливергант прослеживает в своей книге, насколько близко соотносятся асоциальный герой «Тропика Рака», беспринципный бродяга и маргинал, с раскрепощенно мыслящим интеллектуалом Генри Миллером, которому с легкостью удавалось «жить в обществе и быть свободным от общества».

знак информационной продукции 18+

Глава четырнадцатая

«АВТОПОРТРЕТ»

К лету 1932 года «Тропик Рака» вчерне написан, решение о публикации в «Обелиск-пресс» — и тоже «вчерне» — принято, читавшие роман отозвались о нем вполне одобрительно. Миллер, однако, на лаврах не почивает: у него «громадье планов». Генри лихорадит: он со страстью берется одновременно за несколько проектов — и ни одного не завершает. Бросает на полпути.

До последних страниц дело часто не доходит, первые же, как и всякому автору, даются с немалым трудом. Не помогает даже «автоматическое письмо» — ходовой прием сюрреалиста. «Самое трудное для меня — написать первую строчку. Она — самая искренняя неискренность, ключ к моему характеру, ко всему, что будет написано в дальнейшем. Начать для меня труднее всего, ибо я никогда не знаю, где начинается начало и кончается конец».

Не помогает и «Рабочее расписание», оно висит перед ним на стене и служит вечным укором: начал с опозданием, отвлекся, бросил, написал не то, что хотел. Вместо того чтобы писать книгу, писал письма, рисовал, «акварельная мания» (Миллер называл себя «инстинктивным акварелистом, у которого все идет по воле Божьей») его преследует… «Рабочее расписание» делит все дела на главные и второстепенные, на занятие литературой и занятие живописью. Помимо «Рабочего расписания» имелись еще и «Заповеди» — числом намного превышающие библейские. Такие, например: «Работай над чем-то одним, пока не кончишь», или: «Трудись, сообразуясь с планом, а не с настроением», или: «Первым делом — пиши! Живопись, музыка, друзья, кино — подождут», или: «Пиши, даже когда не способен творить». Были заповеди и менее строгие, не столь категоричные, даже шутливые. Скажем: «В назначенное время — остановись!» или: «Помни, ты человек, а не машина! Встречайся с людьми, ходи в гости, пей, если очень хочется… Наплюй на планы, раз сегодня работа не клеится». Последней заповеди Миллер следовал неукоснительно. Остальным — как получится…

Сказано же: «Работай над чем-то одним, пока не кончишь». Миллер же разбрасывается. Задумал книгу о кино — замысел так замыслом и остался. Решили с Анаис вести нечто вроде совместного дневника, который они, вопреки авторитетному мнению Отто Ранка, называли «здоровым актом творчества» («healthy act of creativity»). Брэдли проявил интерес, пообещал дневник издать, но порекомендовал сделать ряд сокращений (можно даже догадаться, каких). Идти на сокращения Миллер отказался наотрез — и «здоровый акт творчества» захирел и вскоре скончался. Сел переписывать (в который уже раз) «Взбесившийся фаллос», который, в отличие от «Тропика Рака», никому не нравится, придумал новое название — «Тропик Козерога»; раз есть «Тропик Рака», почему бы не быть «Тропику Козерога»? Написал без малого 200 страниц — и тоже отложил до лучших времен: в октябре того же 1932 года приехала Джун, в разгаре роман с Анаис — не до северных и южных тропиков.

Ничего не успевает, клянет себя за это, но самооценка неудержимо растет: «гиперкомпенсация», сказали бы психологи. Вот что уже позже, в апреле 1935 года, он пишет Альфреду Перлесу: «Когда я (рыдая и восхищаясь) перечитываю свои собственные страницы и сравниваю написанное с литературной продукцией других американских писателей, то вижу, что среди них наберется от силы два-три человека, кого я мог бы назвать своими конкурентами; остальные — ничто, ноль. Я — один на всю Америку, но, увы, не признан. Не признан, но и не побежден. Один в своей безвестной славе, которая, клянусь, еще себя покажет. Единственная книга, которую я не рискнул открыть, боясь, что расстроюсь из-за ее блеска и мощи, была „О времени и реке“[52]. Вчера вечером и сегодня утром я все же раскрыл ее и не испытал ни зависти, ни страха, ни колебаний. Я выше написавшего эту книгу, я выше всех американцев, пишущих на моем родном языке…» Такое мог бы написать живой классик, признанный гений — а никак не автор одного романа, пары рассказов и нескольких очерков…

В эти годы он и ведет себя как живой классик, о чем свидетельствуют еще два литературных (а лучше сказать, рекламных) начинания, и оба связаны с Альфредом Перлесом. В открытом письме «Чем ты бы мог помочь Альфу?» Миллер, который и сам частенько сидит без гроша, темпераментно призывает литературную общественность поддержать «дорогого Джои» (как называли друг друга Миллер и Перлес), чтобы Перлес имел возможность «не растрачивать силы и время на ничтожные журналистские однодневки, а стремиться к значительным литературным достижениям, на которые заслуженно претендует». С таким же успехом письмо это могло называться «Чем бы ты мог помочь Генри?» — многие, наиболее прозорливые общие знакомые именно так благотворительную акцию Миллера и восприняли; как тут не вспомнить график «питания за чужой счет»?

Второе письмо «Нью-Йорк и обратно», адресованное непосредственно Перлесу, представляет собой «отчет» другу о поездке в Америку, той самой, в которую втянули его Анаис Нин и Отто Ранк. Страницы, посвященные Нью-Йорку («Нью-Йорк давит на тебя. Здесь задыхаешься. Дело не в шуме и пыли, не в оживленном движении, даже не в толчее… но какое же все вокруг плоское, неприглядное, обезличенное, однотипное!»), производят странное впечатление. Кажется, будто о Нью-Йорке пишет не американец, не человек, в нем родившийся и выросший, а турист, приехавший сюда впервые, пришедший в ужас от того, куда он попал и что увидел, и мечтающий поскорее вернуться в Европу, домой. «Наконец-то под ногами французская земля! Вот я и дома!» — восклицает автор в конце письма, в заявлении же о французской визе, в графе «Цель визита во Францию», пишет: «Получить удовольствие», подумывал же написать: «Снова стать человеком». Эта растянувшаяся на полторы сотни страниц язвительная сатирическая эпистола явилась, как видно, еще и следствием того безразличия, с каким погрязшая в экономическом кризисе Америка, где «стать человеком» не представляется возможным, встретила своего овеянного «безвестной славой гения», когда гений отправился в Нью-Йорк зарабатывать на жизнь психоанализом.

Кстати о психоанализе; в эти годы «пускает литературные корни» и он. По совету Отто Ранка и Анаис, следуя сюрреалистическим рекомендациям Бретона, Миллер запоминает, фиксирует на бумаге и анализирует свои сны, вторгается в интуитивный мир «за пределами психологических познаний». И даже пишет «Книгу снов» («Dream Book»), где пытается найти объяснение посещавшим его во сне образам. Как тут обойтись без «венской делегации», как называл Набоков Фрейда и его последователей? Сон, утверждает венский мудрец, — это воплощение несбывшихся желаний, а их у Миллера, понятное дело, ничуть не меньше, чем сбывшихся. Приложи эту формулу к любому сну — и все непознаваемое вмиг станет «познаваемым». Как, к примеру, понимать сон, в котором Беатрис катит в коляске Барбару, но не Барбару-младенца, а взрослую женщину? Да очень просто: Миллер стремится доминировать над матерью — матерью Барбары, и, одновременно, — над матерью своей собственной, которую сын чтит и в то же время ненавидит. Растолковать сон, в котором Миллер-старший совершает самоубийство, еще проще. Ведь совершающий самоубийство отец — это, по Фрейду, воплощение мечты сына, одержимого эдиповым комплексом. Сын ревнует свою мать к отцу. Одновременно — жену к мужу (не зря же в этом сне Луиза Мари — ну точно как в жизни! — ругает отца последними словами). Желает занять его место рядом с матерью. Смерти отца ждет, однако сам убить его не решается. Отсюда жуткая подробность того же сна: отец хочет покончить с собой, сын же обездвижен: прикован цепями к постели. Лежит на высокой кровати в странной комнатушке, в боку зияет громадная дыра, «совершенно чистая, без единой капли крови»…

Узнай бедные родители, что привиделось их сыну в Париже летом 1933 года и как он воспринял увиденное, — отец наверняка бы в очередной раз запил, а мать, как встарь, проучила бы Генри по-свойски.

Сын же, по счастью, к «Книге снов» интерес довольно быстро утратил. Теперь у него на письменном столе совсем другая рукопись — брошюра о Лоуренсе, авторе, имеющем с Фрейдом немало общего. Кахейн хочет, чтобы, когда выйдет «Тропик Рака», автор романа был на слуху. Чтобы «Тропик» не был дебютом — дебютанты ведь плохо раскупаются, вот он и заказал Миллеру брошюру о модном и скандальном британском иконоборце. Если у начинающего литературоведа (Миллеру — сорок три) возникнут трудности, Анаис рядом — поможет. По идее, Лоуренс — это та тема, которую Миллер должен осилить. Его любит и хорошо знает Анаис, сам Миллер высоко оценивает «Любовника леди Чаттерлей», выше, чем «Улисса» Джойса (хотя и считает себя его должником), видит в Лоуренсе своего союзника — и не только литературного, но и идеологического: «Апокалипсис» сродни «теории смерти» Френкеля — Лоуэнфелса.

Поэтому берется за дело с энтузиазмом, однако надолго этого энтузиазма не хватает, и на сей раз — автор никак не может определить место своего героя в литературе, потом, уже в 1960-е годы, признается, что не справился, зашел в тупик. Во «Вселенной смерти», первой версии заказанной брошюры, он превозносит Лоуренса как писателя и мыслителя и ругает Джойса и Пруста. В следующем варианте достается всем троим. В третьем — ищет (и не находит) у этих столпов модернизма общие черты. И, наконец, в четвертой, последней версии, и уже не в брошюре, а в солидном томе, названном вполне традиционно — «Мир Лоуренса», сравнивает английского писателя с собой — ракурс найден! И Лоуренс, не трудно догадаться, сравнения с Миллером не выдерживает. А четырежды переписанная книга, хотя Анаис от нее и в восторге, не выдерживает никакой критики. Год, если не считать завершения работы над «Тропиком Рака», потрачен впустую: летом 1933 года «Мир Лоуренса» был автором брошен, опубликован же, да и то во фрагментах, лишь незадолго до его смерти.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Генри Миллер"

Книги похожие на "Генри Миллер" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Ливергант - Генри Миллер"

Отзывы читателей о книге "Генри Миллер", комментарии и мнения людей о произведении.