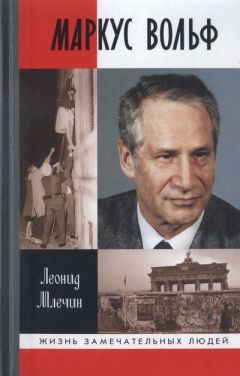

Леонид Млечин - Маркус Вольф

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Маркус Вольф"

Описание и краткое содержание "Маркус Вольф" читать бесплатно онлайн.

Маркус Вольф (1923–2006) мог стать успешным авиаконструктором, как хотел в юности. Или популярным писателем, что ему почти удалось, когда он вышел на пенсию. Этот разносторонне одаренный, яркий, волевой человек с мощным интеллектом добился бы успеха в любом деле. Но судьба привела его в мир специальных служб. Руководитель Главного управления разведки Министерства государственной безопасности Германской Демократической Республики генерал Маркус Вольф стал легендой при жизни. Однако и после его смерти осталось немало загадок. Писатель Леонид Млечин создал портрет суперразведчика на фоне драматической эпохи и недолгой истории ГДР, государства, исчезнувшего с политической карты мира.

знак информационной продукции 16 +

— Наша военная администрация всю работу ведет через СЕПГ, это скомпрометировало партию в глазах немецкого населения. Население видит, как много людей ходит на улицу, на которой помещается Советская военная администрация. Партия в результате потеряла свою самостоятельность. Население немецкое считает, что это не самостоятельная немецкая партия, а русская партия!

Маркус Вольф понимал, что ГДР многим обязана генералу Тюльпанову и его подчиненным. Они вернули в Восточную Германию выдающихся деятелей немецкой культуры, бежавших от нацистов. Среди офицеров Советской военной администрации нашлось немало профессиональных германистов. Они знали и любили немецкий язык и немецкую литературу. Они занимали руководящие посты в управлении информации, в отделах, занимавшихся культурой и народным образованием. Им нравилась эта служба — в отличие от многих других, командированных в поверженную Германию.

Весной 1948 года комиссия ЦК, проверявшая кадры оккупационной администрации, с удивлением отметила в отчете: «Ряд работников рассматривают пребывание в Германии как несчастье, которое может испортить весь их жизненный путь, поэтому они мало интересуются политической жизнью зоны». Нелепость ситуации состояла в том, что начальство, как сказано в документе, «взяло линию на изоляцию всех работников военной администрации от немецкого населения. Личные общения с немецкими политическими кругами, необходимые в интересах работы, прекратились, так как они рассматриваются как факты неблагонадежного поведения. Сотрудники СВА боятся и не хотят работать с немцами…»

Отдел культуры в военной администрации возглавлял подполковник Александр Львович Дымшиц, будущий доктор филологических наук, профессор, заместитель директора Института мировой литературы Академии наук. В историю отечественного литературоведения он вошел как критик, догматически отстаивавший партийные позиции. Но как высокообразованный германист, он понимал, кто есть кто в литературе, и заботился о том, чтобы как можно больше выдающихся мастеров оказалось в советской зоне оккупации и осталось в Германской Демократической Республике.

Дымшиц и другие германисты, надевшие в годы войны военную форму, уговорили переехать в Берлин классиков немецкой литературы Ханса Фалладу и Бернгарда Келлермана, который даже сотрудничал в газете «Теглихе рундшау», официальном органе Советской военной администрации. В Восточном Берлине обосновался реформатор театра и один из самых ярких драматургов XX века Бертольт Брехт.

Когда подполковник Дымшиц в марте 1949 года возвращался в Москву, Фридрих Вольф писал ему: «Позвольте мне поблагодарить вас за всё то, что за эти последние три года вы сделали для меня лично, и прежде всего для берлинцев и для прогрессивной немецкой культурной жизни. Ваше имя всегда будет связано с первыми годами труда на благо нашей немецкой культуры».

Сейчас это может показаться кому-то наивным, но выбор между Западной и Восточной Германией сразу после войны вовсе не был очевидным. Многие деятели культуры, бежавшие в свое время от нацизма, предпочли вернуться в Восточную Германию.

Как рассчитаться с прошлым? Как выдавить из немцев яд нацизма? Вот что волновало тогда интеллектуальную Германию. В восточной части денацификация шла быстрее. Должности занимали только участники Сопротивления, узники концлагерей, вернувшиеся из изгнания коммунисты. Они решительно преодолевали прошлое, и это вызывало симпатии. Прозаик Арнольд Цвейг, автор одного из самых ярких романов о Первой мировой войне «Спор об унтере Грише», после войны вернулся в Германию, жил в Восточном Берлине, возглавил Академию искусств ГДР. Он искренне говорил:

— Когда речь идет о ГДР, надо понимать, что здесь бьется сердце Германии!

Слова Цвейга повторялись и цитировались и для Маркуса Вольфа, как и для многих восточных немцев, были подтверждением важности их усилий по созданию ГДР.

Экономическое положение в восточной части Германии было крайне тяжелым. 16 августа 1945 года генерал-полковник Иван Александрович Серов, заместитель Жукова в военной администрации и одновременно заместитель наркома внутренних дел, объяснил своим подчиненным продовольственную политику в советской зоне оккупации:

— Наше правительство не допустит, чтобы мы пирожными немцев кормили, но оно и не позволит, чтобы дело дошло до опухания от голода.

На востоке Германии ситуация была хуже, чем на западе. 16 мая 1946 года министр внутренних дел Сергей Никифорович Круглов докладывал Сталину и Молотову:

«По сообщению уполномоченного МВД — МГБ СССР по Восточной Пруссии тов. Трофимова, в городе Кёнигсберге за продажу мяса человеческих трупов арестованы:

Невия Герман, 1885 года рождения, немец, образование 8 классов, работал сторожем на кладбище;

Лакаф Карл, 1875 года рождения, немец, кустарь-корзинщик, с февраля 1946 года нигде не работал.

Расследованием установлено, что Невия Герман систематически отрубал нижние конечности трупов и мясо через своего соучастника Лакафа Карла продавал немецкому населению. Обыском на квартире Лакафа обнаружено несколько бочек, в которых Лакаф хранил приготовленное для продажи мясо человеческих трупов. Произведенным вскрытием могил обнаружено пятнадцать трупов с отрубленными нижними конечностями.

Снабжение немецкого населения на территории Восточной Пруссии организовано неудовлетворительно. На почве недоедания среди немецкого населения резко снижается трудоспособность, увеличивается смертность и растет уголовная преступность».

Советский Союз не мог кормить Германию. Осенью 1946 года в нашей стране начался жестокий голод. Это был тяжелейший год — из-за небывалой засухи собрали втрое меньший урожай, чем рассчитывали. 16 сентября 1946 года подняли цены на товары, которые продавались по карточкам. 27 сентября появилось постановление «Об экономии в расходовании хлеба» — оно сокращало число людей, которые получали карточки на продовольствие. Лишиться карточек было тяжким ударом: чем кормить семью? Купить в магазинах было нечего!

В октябре 1946 года генерал-полковник Серов предложил Сталину вывозить из Германии «излишки продовольствия». Сообщил, что в Советский Союз можно отправить 150 тысяч тонн зерна, 250 тысяч тонн сахара и около 400 тысяч тонн картофеля. Сталину предложение понравилось. Он распорядился: «тов. Серову передать от меня благодарность за его записку».

В советской зоне работали 2230 работников Министерства внутренних дел и 399 офицеров Министерства госбезопасности. Сначала все они подчинялись Серову как заместителю министра внутренних дел, затем перешли в ведение министра госбезопасности генерал-полковника Виктора Семеновича Абакумова. В решение политбюро 20 августа 1946 года записали: «Оперативно-чекистскую и следственную работу в советской зоне оккупации Германии сосредоточить в Министерстве государственной безопасности СССР. Оставить за МВД СССР тюрьмы для осужденных и пересыльных, спецлагеря и конвоирование арестованных».

Два ведомства не ладили. А Серов и Абакумов вели между собой настоящую войну. Серов написал обширную жалобу на военных контрразведчиков в Германии — подчиненных Абакумова: «Пьяные работники Смерша поехали в поле близ г. Галле приводить в исполнение приговоры военного трибунала. Спьяну трупы были зарыты настолько небрежно, что наутро проходящие по дороге около этого места немцы увидели торчащими из земли две руки и голову. Затем они разрыли трупы, увидели в затылках у трупов пробоины, собрали свидетелей и пошли заявить в местную полицию. Нами были приняты срочные меры».

Сам генерал Серов вел себя столь же беззаконно, но считал, что имеет на это право. 8 февраля 1948 года он доложил Сталину: «Ко мне обратился из ЦК Компартии Ульбрихт и рассказал, что в трех районах Берлина англичане и американцы назначили районных судей из немцев, которые выявляют и арестовывают функционеров ЦК Компартии Германии, поэтому там невозможно организовать партийную работу. Он попросил помочь ЦК в этом деле. Я дал указание негласно посадить трех судей в лагерь».

Исчезновение берлинских судей вызвало скандал. Союзники попросили провести расследование. Маршал Жуков, нисколько не сомневаясь в том, кто это сделал, потребовал от Серова освободить судей.

«Я не считал нужным их освобождать, — информировал вождя Серов, — и ответил ему, что мы их не арестовывали… Не всё нужно Жукову говорить».

Вечером 26 марта 1948 года Сталин принял руководителей восточной части оккупированной страны — сопредседателей Социалистической единой партии Германии Вильгельма Пика и Отто Гротеволя. Вождь пребывал в хорошем настроении:

— Советская военная администрация в Германии действительно оказывает вам помощь или это комплимент?

Пик и Гротеволь дружно подтвердили, что советские друзья им помогают. Сталин, продолжая шутить, переспросил:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Маркус Вольф"

Книги похожие на "Маркус Вольф" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Млечин - Маркус Вольф"

Отзывы читателей о книге "Маркус Вольф", комментарии и мнения людей о произведении.