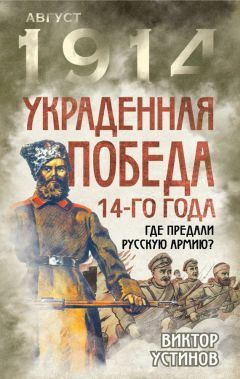

Виктор Устинов - Украденная победа 14-го года. Где предали русскую армию?

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Украденная победа 14-го года. Где предали русскую армию?"

Описание и краткое содержание "Украденная победа 14-го года. Где предали русскую армию?" читать бесплатно онлайн.

Россия была в шаге от победы в Первой мировой войне, но ее предали.

«Россия выполнила свой союзнический долг. Ее наступления в Пруссии и в Галиции сорвали планы противника, позволили союзникам удержать фронт и защитить Париж, заставили врага бросить на восток, где отчаянно бились русские полки, значительную часть своих сил. Россия смогла сдержать этот натиск, а затем перейти в наступление. И весь мир услышал о легендарном Брусиловском прорыве). Однако эта победа была украдена у страны. Украдена теми, кто призывал к поражению своего Отечества, своей армии, сеял распри внутри России, рвался к власти, предавая национальные интересы.»

Такой была Первая Мировая война для нашей страны по мнению президента Владимира Путина. С ним полностью согласен известный военный историк, генерал-лейтенант Виктор Устинов. Впервые в российской историографии он детально анализирует «внутреннее предательство» на всех эшелонах, от фронтовых окопов до Ставки.

Немцы, на направлении движения 2-й армии, сосредоточили всю свою артиллерию и готовили сильный удар по обоим ее флангам. Уже к исходу 26 августа, как только дивизии 2-й армии вышли из лесисто-болотистой местности, они были атакованы превосходящими силами немцев, а под Усдау 27 августа русские войска были взяты под перекрестный огонь привисленских крепостных батарей со стороны Гильгенбурга и Берлинга, и артиллерии 1-го германского корпуса. Ни о какой помощи со стороны 1-й армии не могло быть и речи, помыслы ее командующего были всецело заняты овладением Кенигсберга, о котором много говорили в окружении царя, в Ставке и во фронте, но ничего конкретного для этого так и не было сделано. Управление 2-й армией было потеряно. Типичное донесение 24 августа: «связи вдоль фронта нет никакой, телефоны между корпусами и конницей не работают. Все ходят совершенно неориентированные»[176]. Но главная беда для армии виделась в расстройстве тыла. Отсутствовали обозы и транспорт, не было хлебопекарен. Уже 23 августа один корпус не получил за весь день ни куска хлеба. А в дальнейшем, во многих дивизиях, переутомленные солдаты оставались по два-три дня без еды. Не было патронов и артиллерии, которую войска, из-за отсутствия снарядов, оставляли позади себя.

С утра 29 августа три армейских немецких корпуса 8– й армии охватили с трех сторон главные силы 2-й армии и вскоре замкнули кольцо окружения. Спасая положение, Самсонов поспешил на помощь окруженным войскам, сражавшимся без артиллерии и без запасов патронов, и сам оказался в окружении. Несмотря на проявленную доблесть и мужество многих русских полков на поле боя, давших образцы выполнения своего воинского долга и самопожертвования, из-за неумелого руководства старших начальников, загнавших войска в тупик, они несли большие потери. Генерал Самсонов был честным человеком перед собой и подчиненными и, не перенеся позора поражения и грозящего ему плена, застрелился при попытке выйти из окружения. Принявший на себя командование армией генерал Клюев проявил малодушие и отдал приказ о сдаче в плен[177]. Решительные и волевые командиры полков и дивизий отвергли это решение и с боями вывели свои части из окружения. В плен попали командиры XV и XIII корпусов и еще несколько генералов. Из 80 тысяч человек, входивших в эти корпуса и 2-ю пехотную дивизию, которым пришлось пробиваться с боем, вышли 20 тысяч человек. Было убито 6 тысяч человек, 20 тысяч раненых осталось на поле боя. В плен попало около 30 тысяч человек[178]. Армия Самсонова была принесена в жертву, чтобы спасти положение на Западном фронте. Немецкие корпуса, снятые из ударной группировки, шедшей на Париж, не поспели к Танненбергу. Но их не было и в сражении на Марне. Л. Джордж, подводя итоги первого года войны Антантой, спустя много лет справедливо заметил: «…Если бы не было жертв со стороны России в 1914 году, то немецкие войска не только захватили бы Париж, но их гарнизоны по сие время находились бы в Бельгии и Франции»[179].

Расправившись с армией Самсонова, германское командование направило главные силы против 1-й русской армии, командующий которой, генерал Ренненкампф, преступно бездействовал и ждал только повода, чтобы покинуть Восточную Пруссию. Армия отступала без борьбы, и «искусно задуманное отступление приняло вскоре характер бегства». Таким образом, 1-я армия, «не понеся, в сущности, поражения, но совершенно расстроенная, с большими потерями, спаслась за Неман»[180]. В этот период штаб генерала Ренненкампфа не могли разыскать ни подчиненные, ни вышестоящие штабы[181].

В донесениях к императору великий князь Николай Николаевич вину за провал Восточно-Прусской операции взял на себя, прося царя сменить командующего Северо-Западным фронтом генерала Жилинского, так как он «потерял голову и вообще не способен руководить операциями»[182]. Жилинского спас двор, и военный министр Сухомлинов назначил этого генерала представителем русского командования в Союзном совете в Париже[183], откуда он передавал замыслы Антанты в штаб Ставки и одновременно прусскому окружению царя. Французская контрразведка генералу не доверяла, и в штабе союзников к Жилинскому относились настороженно, без всякого доверия, а осенью 1916 года он, по требованию французского командования, был отозван в Россию. Генерал адъютант Ренненкампф за участие в Восточно-Прусской операции был награжден министром двора Фредериксом орденом, к которому представил его главнокомандующий фронтом генерал Жилинский, чтивший в нем соратника по измене русскому оружию.

После поражения армии Самсонова в русском обществе вновь заговорили об измене генералов немецкого происхождения русскому оружию и требовали привлечения Ренненкампфа к ответственности. Газеты и журналы, схваченные царской цензурой и германскими капиталами за горло, говорили об этом эзоповским языком, недоступном для понимания широкой публики. До Царя, отгороженного от общества узким семейным кругом, эти слухи не доходили и все сводки с фронта ему строго фильтровались обергофмаршалом двора графом Бенкендорфом, с приема которого начинался рабочий день императора.

В газетах и журналах того времени ничего не сообщалось о войне в Восточной Пруссии и о действиях там русских армий. Это была запрещенная тема, и тех, кто нарушал этот запрет, ждала тюрьма, Впервые в русской истории от народа срывали не только правду о войне, но даже о ее существовании, хотя ее официально для всей России объявил сам царь Николай II. Но шли дни, прошел август, когда решались важнейшие события на фронтах – царь словно в воду канул – его не было слышно и не было видно. Дворец в Царском Селе для него был тюрьмой, где с ним его окружение обращалось так, как это было им выгодно и необходимо. Вся трагедия Восточно-Прусской операции от царя была совершенно утаена, и он никогда ею и не интересовался. В этой дикой и совершенно бессмысленной и несуразной обстановке, царящей с началом войны в царском дворе и правительстве, никому не было дела до воюющей армии, у которой уже в конце августа закончились снаряды и не было патронов. Война могла закончиться поражением русской армии уже в сентябре месяце, если бы на помощь воющей армии не пришло земство и весь народ русский, отдавший армии сыновей, а теперь отдававший своим защитникам последнюю рубашку и последний кусок хлеба, потому что правительство во главе с Горемыкиным отказалось помогать своей армии, преступно полагая, что Ставка эту важнейшую проблему должна решать сама.

Вытеснив к 14 сентября 1-ю армию из пределов Восточной Пруссии германское командование начало спешную переброску крупных сил в район Ченстохова и Кракова, так как русские войска, находившиеся в районе Варшавы угрожали Верхней Силезии, важному военно-промышленному региону Германии. Это был ответ на приготовления русского командования перейти в наступление к верхнему Одеру, откуда можно было осуществить глубокое вторжение в Германию и разорвать ее связи с Восточной Пруссией, оплотом милитаризма немецкой нации. Эта операция русских войск, как и все последующие, были известны германскому командовании еще на стадии их разработок, что свидетельствовало о тотальном проникновении прусской разведки во все структуры не только гражданской, но и военной власти в России.

Глава IV

Галицийская битва и ее итоги. – «Бег к морю» на западном фронте. – Начало затяжной позиционной войны. – Сражения русских войск за удержание Польши. – Вступление в войну на стороне Центральных держав Турции. – Прусская агентура в России. – Итоги военной кампании 1914 года.

Одновременно с боями в Восточной Пруссии, закончившихся для русских войск поражением, 18 августа началась Галицийская битва между русскими и австро-венгерскими войсками, развернувшаяся между Днестром и Вислой, в которой с обеих сторон участвовало около 2 млн. человек и до 5 тыс. орудий. Задачей Юго-Западного фронта, которым командовал генерал-адъютант Иванов, было окружение и уничтожение основных австро-венгерских сил путем концентрического наступления 4-й и 5-й армий с севера, со стороны Польши, а 3-й и 8-й армий с востока[184]. План был смелым и дерзким, однако в своих расчетах штаб фронта исходил из ошибочного предположения относительно рубежа развертывания войск противника. Этот план был составлен еще до войны и австрийцы, зная его содержание, перед началом боевых действий отодвинули рубеж развертывания своих войск на 100 км. вглубь своей страны, к западу и юго-западу. Таким образом, спланированная заранее наступательная операция русских войск не могла привести к окружению главной группировки неприятельских армий, которые оказывались за флангами намеченных ударов.

Зная в деталях проведение операции русскими войсками, австро-венгерское командование поставило перед собой решительные цели: ударом своих 1-й и 4-й армий между Вислой и Бугом в северном направлении нанести поражение русским армиям у Люблина и Холма, и выйти на тылы Юго-западного фронта, где и завершить разгром его войск. Этот главный удар должен был обеспечиваться с запада наступлением вдоль левого берега Вислы группой немецких войск Куммера и корпуса Войрша. Предполагалось, что одновременно с ударом 1-й и 4-й австрийских армий на север, германские войска разовьют наступление на Седлец, о чем еще до войны была договоренность с Мольтке[185]. Но немцы, завязнув на Марне и в Восточно-Прусской операции, не выполнили своих обещаний, лишив австро-венгерцев поддержки в тот момент, когда они особенно в ней нуждались.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Украденная победа 14-го года. Где предали русскую армию?"

Книги похожие на "Украденная победа 14-го года. Где предали русскую армию?" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Устинов - Украденная победа 14-го года. Где предали русскую армию?"

Отзывы читателей о книге "Украденная победа 14-го года. Где предали русскую армию?", комментарии и мнения людей о произведении.