Георгий Гуревич - Борьба с подземной непогодой

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Борьба с подземной непогодой"

Описание и краткое содержание "Борьба с подземной непогодой" читать бесплатно онлайн.

Предсказание вулканических извержений, использование энергии вулканов и строительство промышленного центра у подножия укрощенного вулкана.

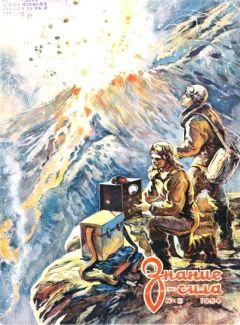

Первая публикация повести — журнал «Знание-сила», 1954-1955 гг.

Художник Аркадий Александрович Лурье.

— Обстановка затруднительная. Какие же у вас планы?

— Пока ничего определенного, — сказал Грибов в ответ. — Видите сами, если мы прочистим вулкан, пар пойдет у нас наверх, лава будет вытекать сбоку. Допустим, пар можно направить на паровую турбину, поставить там электростанцию. А что с лавой делать, — я не знаю.

— Действительно, куда ее девать. Ведь это целые горы застывшего камня.

— Да, и в канале она будет застывать. Придется то и дело прочищать его.

— Главное, строить придется при высокой температуре. Ведь там внутри, вероятно, около тысячи градусов. Как люди будут работать? О рабочих не подумали, Александр Григорьевич.

— Турбины тоже меня смущают. Бывает, что пепла больше, чем пара. Пепел будет все засорять. И пар не чистый, тут и хлористый водород, и сернистый газ, они будут разъедать турбину.

— Самое главное — температура. Как работать при такой температуре? Тысяча градусов! Это же доменная печь.

— Мы согласны с вами, — сказал Грибов. — Давайте напишем совместное мнение товарищу Яковлеву. Напишем, что вы, как инженер-практик, и я, как геолог, оба считаем, что практическое использование вулкана невозможно.

На лице Кашина выразилось недоумение. Он в задумчивости нахмурил брови и сказал после долгой паузы:

— Я вижу, что взял неверный прицел, товарищ Грибов. Я понял так: посылает меня Яковлев к ученому теоретику, никогда не видавшему стройки, чтобы я объяснил ему, вам то есть, что на практике получается и что не получается. Оказывается, дело выглядит иначе: оба мы одной веревочкой связаны. Вам — геологу и мне — инженеру дано партийное поручение — покорить вулкан. Нет, я совместного мнения писать не буду. Инженер Кашин от работы не отказывается. Прикажут строить на океанском дне — буду строить на океанском дне. Прикажут строить на вулкане — буду строить на вулкане. Давайте понатужимся, разберемся как следует. Подойдем к делу с другой стороны. До сих пор мы рассуждали, какие есть препятствия, давайте обсудим, как эти препятствия преодолеть. На фронте, бывало, люди из окружения выходили. Поищем, нет ли здесь выхода. Что нас смущало? Лава. Много этой лавы?

— Порядочно. В сутки — около миллиона кубических метров, четверть кубического километра за весь период извержения. И на каждый килограмм — триста калорий.

— Калории мы найдем куда использовать. На худой конец устроим оранжереи. На Везувии растут лимонные рощи, могут и у нас расти. Почва подходящая. И пар можно получать; а где пар, там и электричество. Очевидно, придется строить резервуары, где лава будет отдавать тепло.

— Но резервуары эти на один раз. Лава застынет, придется строить заново.

— Верно, неудобство… А нельзя ли эту лаву использовать на что-нибудь? Нет ли в ней полезных элементов? Что такое лава, какой у нее химический состав?

— Обыкновенный камень, только расплавленный. Когда остынет, получается базальт. Если много газов, может быть пористый камень, пемза, например.

— Пемза… базальт! Так чего же лучше? Мы плавим базальт на заводах, тратим топливо. А здесь даровое литье, природное. Тогда поставим завод базальтовых изделий, будем отливать химическую посуду, строительные детали, наконец, — стены, плиты, потолки. Разве плохо? Ну-ка дайте мне листок, попробуем изобразить это на бумаге.

13.

Бережливая Тася подобрала и сохранила для нас этот листок. На нем рукой Кашина небрежно начерчена волнистая линия, обозначающая профиль Горелой сопки; неровный кружок — сердце вулкана, подземная пещера; и от нее два пунктира — вверх и вбок. Так выглядела первоначальная схема реконструкции сопки Горелой.

Вот и все, что было там нарисовано. Но с этого листка начинается новая ступень вулканической науки, этап, который можно назвать «проект освоения».

Далек путь от схемы к проекту. Так же далек, как путь от решения стать инженером к тому, чтобы стать инженером. За первым вечером последовало еще много вечеров, за первым листком — много пухлых папок. Незаметно роли переменились. Казалось, Грибов опровергает идею, а Кашин отстаивает ее. Но это зависело от их профессий. Грибов был ученым, он знал, что надо сделать, практик Кашин указывал, как надо сделать. Грибов натыкался на трудности, Кашин преодолевал их. Порывшись в памяти, он находил выход, вспоминая:

— В 49-м году в Днепропетровске на домне мы применяли…

— Можно подумать, что вы уже строили вулканическую электростанцию, — сказал как-то Грибов.

— Я выстроил ее в уме, — ответил инженер очень серьезно. — Я могу рассказать вам, где будет стоять бетонный завод, как я расставлю бригады, с чего начну. Так полагается строителю, сначала возвести дом в уме, потом на площадке…

И добавил со вздохом:

— Очень хотелось бы мне выстроить эту станцию на местности… не только в мечтах.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1.

Замысел покорения вулкана был очень прост: пробурить гору до внутренней пещеры, лаву выпускать вниз и там использовать, газы — вверх и там использовать. Чертежницы Гипровулкана много раз изображали этот замысел на ватманской бумаге, проводя изящные пунктиры от подножья и от вершины вулкана к его Центру. У чертежниц это получалось быстро и легко — острым рейсфедером они за две минуты пробивали вулкан насквозь.

Но вот пришла пора воплощения В газетах, на заводах, в Госплане и в Госбанке зазвучало новое слово — Вулканстрой. Плановики отпускали средства, заводы отгружали, пароходы везли на Вулканстрой бетономешалки, запасные части, рельсы, провода, контейнеры, ящики, тюки, бочки. Потянулись на Камчатку умелые люди — машинисты, электрики, бетонщики, каменщики, плотники, арматурщики, монтажники, шоферы. И повара, чтобы кормить эту армию, парикмахеры, чтобы стричь ее, портные, чтобы чинить одежду, и киномеханики, и учителя, и милиционеры. Возможно, если бы чертежницы знали, сколько хлопот будет из-за каждой черточки, они не проводили бы пунктир так беззаботно. Возможно, и сам Грибов не настаивал бы так решительно на прочистке вулкана, если бы представлял себе все трудности стройки. Пожалуй, только один человек видел все заранее — инженер Кашин, некогда соорудивший вулканическую станцию в уме, затем на бумаге, а теперь строивший ее на местности в натуральную величину.

2.

Видеофоны — телефоны, передающие изображение, в то время были новинкой, как радио в 1920-х годах. Это были довольно громоздкие аппараты, где рядом помещались иконоскоп (передатчик изображения) и кинескоп (приемник изображения). В городах видефоны еще не могли вытеснить телефонную сеть. Для них не хватало волн в эфире, нужно было прокладывать особый кабель. Да, в сущности, при телефонных разговорах обычно нет необходимости видеть собеседника. Но на крупных заводах и, в особенности, на больших разбросанных стройках видефоны пришлись к месту. И Кашин с охотой поставил аппарат в своем кабинете. Видефон показывал ему самые отдаленные строительные площадки. Кашин мог видеть, что происходит за 50 — 100 километров от конторы, не тратя времени на разъезды.

Четыре часа дня. Первая смена кончает работу, вторая заступает. Кашин сидит в своем кабинете за письменным столом. Вот он протянул руку, вставил вилку в штепсель — и перед ним пенистые гребни волн, простор океана, портовые краны, похожие на журавлей, вместительные, тяжело осевшие в воду, грузовые суда с углем, с цементом, с крупой, мясом, с автомашинами…

Поворот ручки — и на экране вереница машин, идущих по шоссе. Еще поворот — появляется железнодорожная станция, забитая составами, толкутся маневровые паровозы, переговариваясь крикливым тенорком. Еще поворот — подмостки длинных пакгаузов, мешки, прикрытые брезентом, деревянные строения, запорошенные белой известковой или серой цементной пылью — центральный склад стройки. Новый поворот — и перед глазами широкая улица жилого поселка, ряды двух- и восьмиквартирных сборных домиков с крутыми крышами, Г-образные краны, странные силачи-великаны, которые поднимают на вытянутой руке многотонные грузы. Там, где возвышается один из кранов, строится клуб, другой кран обозначает больницу, третий — будущий Горсовет будущего города.

После жилого городка Кашин осматривает мастерские — механические, авторемонтные, арматурные, столярные. Визжат дисковые пилы, распиливая дрожащие доски. Грохочут бетономешалки, мотая угловатыми головами, сплевывают в кузовы самосвалов серый студень бетона. Затем на очереди базальтолитейный комбинат. Сейчас это голое изрытое поле с кучами мокрой рыжей и черной глины. Но Кашин хорошо знает, как это будет выглядеть. Вот отсюда придет лава, здесь будут формы для базальтового литья, от них пар пойдет на турбины, а горячая вода — в оранжереи, туда, на южный склон горы, где уже торчат железные ребра будущих строений.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Борьба с подземной непогодой"

Книги похожие на "Борьба с подземной непогодой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Георгий Гуревич - Борьба с подземной непогодой"

Отзывы читателей о книге "Борьба с подземной непогодой", комментарии и мнения людей о произведении.