Артур Шопенгауэр - Избранные произведения

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

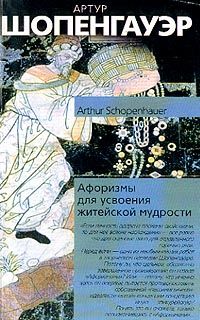

Описание книги "Избранные произведения"

Описание и краткое содержание "Избранные произведения" читать бесплатно онлайн.

В книгу выдающегося исследователя проблем оптимизма и пессимизма Артура Шопенгауэра вошли труды, посвященные рассмотрению основного его понятия «Мировая Воля», характеристике отрицательных сторон человеческого общежития, основным идеям этики и эстетики, а также разбору проблем половой любви. Включено также знаменитое сочинение А. Шопенгауэра «Афоризмы житейской мудрости».

Предлагая эти сочинения учителю, издательство надеется, что они не только расширят его кругозор, но и помогут осмыслить происходящие в обществе изменения, по-новому взглянуть на проблемы личности и воспитания.

Смерть — великий урок, который получает от природы воля к жизни, или, точнее, присущий ей эгоизм; и на нее можно смотреть, как на кару за наше бытие[25]. Смерть— мучительное разрешение того узла, который сладострастно завязало деторождение, смерть — извне проникающее, насильственное разрушение основной ошибки человеческого существа, — великое разочарование. Мы в основе своей — нечто такое, чему бы не следовало быть, — оттого мы и перестаем быть. Эгоизм заключается, собственно, в том,»то человек ограничивает всю реальность своей собственной личностью, полагая, что он существует только в ней, а не в других личностях. Смерть открывает ему глаза, уничтожая его личность: впредь сущность человека, которого представляет собою его воля, будет пребывать только в других индивидуумах; интеллект же его, который относился лишь к явлению, т. е. к миру как представлению, и был не более, как формой внешнего мира, будет и продолжать свое существование тоже в представлении, т. е. в Я объективном бытии вещей, как таковом, — следовательно, только в бытии внешнего мира, который существовал и до: сих пор. Таким образом, с момента смерти все человеческое я живет лишь в том, что оно до сих пор считало не-я, ибо различие между внешним и внутренним отныне исчезает. Мы припоминаем здесь, что лучший человек — тот, кто делает наименьшую разницу между собою и другими, не видит в них абсолютного не-я, — между тем как для дурного человека эта разница велика, даже огромна (я выяснил это в своем конкурсном сочинении об основах морали). И вот, согласно сказанному выше, именно эта разница и определяет ту степень, в которой смерть может быть рассматриваема как уничтожение человека. Если же исходит! из того, что разница между «вне меня» и «во мне» как пространственная, коренится только в явлении, а не в вещи в себе, и значит не абсолютно реальна, то в потере собственной индивидуальности мы будем видеть лишь утрату явления, т. е. утрату только мнимую. Как ни реальна в эмпирическом сознании указанная разница, все-таки, с точки зрения метафизической, выражения «я погибаю, но мир остается» я «мир погибает, но я остаюсь» в основе своей, собственно говоря, не различны.

И кроме того, смерть — великий повод к тому, чтобы мы прекратили свое существование в качестве я: благо тем, кто этим поводом воспользуется! При жизни воля человека лишена свободы: все его поступки, влекомые цепью мотивов, неизбежно совершаются на основе его неизменного характера. Между тем всякий хранит в себе воспоминания о многом, что он сделал и в чем он недоволен собою. Но если бы он и вечно жил, то, в силу этой неизменности характера, он вечно бы и поступал таким же точно образом. Оттого он должен перестать быть тем, что он есть, для того чтобы из зародыша своего существа он мог возродиться как нечто другое и новое. И смерть разрывает эти узы, воля опять, становится свободной, ибо не в ней, а в действии лежит свобода. «Расторгается узел сердца, разрешаются все сомнения, и дела его рассеиваются»[26]— таково одно весьма знаменитое изречение «Вед», которое часто повторяют все ведантисты. Смерть — это миг освобождения от односторонности индивидуальной формы, которая не составляет сокровенного ядра нашего существа, а скорее является своего рода извращением его: истинная, изначальная свобода опять наступает в этот миг, и поэтому в указанном смысле можно смотреть на него как на общее восстановление [порядка]. То выражение мира и пока»; которое царит на лицах большинства мертвецов по-видимому, отсюда и ведет свое начало. Тиха и спокойна бывает, обыкновенно, смерть всякого доброго человека: но умирать добровольно, умирать охотно, умирать радостно — это преимущество человека, достигшего резигнации, преимущество того, кто отверг и отринул волю к жизни. Ибо лишь такой человек действительно, а не притворно хочет умереть, — оттого ему не нужно, он не требует бесконечного посмертного существования своей личности. Он охотно поступается жизнью, которую мы знаем: что он получает взамен нее, в наших глазах — ничто, ибо наше существование, сравнительно с тем, что ждет его, — ничто. Буддизм называет это жаждущееся нами ничто нирваной, т. е. «угасшим»[27].

Идеи этики

К этике

Здесь перед нами — большой пропуск; он получился в этих дополнительных рассуждениях потому, что мораль в тесном смысле этого слова я сделал предметом специального исследования в своих двух конкурсных сочинениях, изданных мною под заголовком: «Основные проблемы этики»; знакомство с ними, как я уже сказался предполагаю в-своих читателях, для того чтобы избегнуть бесполезных повторений. Поэтому здесь мне остается собрать только маленькую дополнительную жатву отдельных соображений, которые в названной большой работе, в своем главном Содержании, предопределенном академиями, не могли себе найти места; меньше всего при этом я мог остановиться там на тех мыслях, которые требуют более возвышенной точки зрения, нежели та общая для всего исследования точка, на какой я вынужден был стоять. Да не удивится поэтому читатель, если он найдет здесь указанные мысли в очень фрагментарном изложении. Они в свою очередь нашли себе продолжение в 8-й и 9-й главах II тома «Парерг».

Если исследования по вопросам нравственности несравненно важнее, чем работы естественнонаучного характера и вообще все другие, то объясняется это тем, что они почти непосредственно касаются вещи в себе, т. е. того проявления последней, в котором она, непосредственно озаренная светом познания, раскрывает свою сущность как волю. Истины же физического порядка всецело остаются в сфере представления, т. е. явления, и показывают только, как самые низкие проявления воли закономерно выражаются в представлении. Далее, изучение мира с его физической стороны, как бы далеко и как бы удачно ни шло оно вперед, по своим результатам всегда будет для нас безотрадно: утешения можем мы искать только в моральной стороне мира, потому что здесь для наблюдения разверзаются глубины нашего собственного внутреннего существа.

Моя философия, между тем, — единственная, которая воздает морали все должное: ибо только в том случае, ес-ли Признать, что сущностью человека служит его собственная воля и что он, следовательно, в строжайшем смысле слова, является своим собственным произведением, — только в этом случае его поступки действительно составляют всецело его поступки и могут быть ему вменяемы. Если же он имеет другой источник или является произведением какого-то отличного от него существа, то всякая вина его падает на этот источник или на этого зачинателя. Ибо за действием следует бытие.

Силу, которая создает феномен мира и, следовательно, определяет характер последнего, привести в связь с нравственностью помышлений и таким образом нравственный миропорядок явить как основу миропорядка физического, — в этом со времени Сократа заключалась проблема философии. Теизм решал ее по-детски и оттого не мог удовлетворить созревшее человечество. Поэтому и выступил против него пантеизм (где только он отваживался это делать) и показал, что природа в самой себе носит ту силу, благодаря которой она существует. Но при этом должна была погибнуть этика. Правда, Спиноза пытается местами спасти ее с помощью софизмов, но в большей части он прямо жертвует ею и со смелостью, вызывающей изумление и негодование, провозглашает разницу между правдой и неправдой и вообще между добром и злом — совершенно условной, т. е. в существе своем ничтожной (например, «Этика», IV, теорема 37, схолия 2). Вообще, после того как над Спинозой в течение больше ста лет тяготело незаслуженное пренебрежение, в XIX веке реакция в маятнике общественного мнения опять вознесла его слишком высоко. Всякий пантеизм в конечном счете неминуемо терпит крушение вследствие неотвратимых требований этики, а затем и воздействия наличности мирового зла и страданий Если мир — проявление божества, то все, что делает человек и даже животное, одинаково божественно и прекрасно: ничто не заслуживает упрека, ничто сравнительно с другим не заслуживает похвалы: иными словами — нет никакой этики. Именно поэтому обновленный спинозизм наших дней, т. е. пантеизм, и привел к тому, что мы в своей этике стали такими низменными и плоскими и сделали из нее простое руководство к надлежащей государственной и семейной жизни, — точно в последней, т. е. в методическом, законченном, самодовольном и уютном филистерстве, и состоит конечная цель человеческого бытия. Разумеется, к таким плоскостям пантеизм мог привести лишь потому, что Гегеля, этот ординарный ум, эту фальшивую монету философии, выдали путем общеизвестных приемов за великого философа (страшное злоупотребление принципом «валить все на Меркурия»!) и стали внимательно прислушиваться к кучке его последователей, сначала простодушно увлеченных, а потом просто ограниченных людей. Такие посягательства на человеческий дух не остаются безнаказанными: семена взошли. В силу тех же взглядов стали утверждать, что этика должна иметь своим объектом поведение не отдельных лиц, а народных масс, — лишь последнее будто бы является для нее достойным предметом. Ничего не может быть нелепее этого мнения, которое зиждется на самом плоском реализме. Ибо в каждом отдельном существе проявляется сполна вся неразделенная воля к жизни, внутренняя сущность мира, и микрокосм равен макрокосму. Массы не имеют в себе больше содержания, чем всякая отдельная личность. Не о поведении и его результате трактует этика, а только о волении; самое же воление всегда совершается только в индивидууме. Не судьба народов, которая существует только в явлении, а судьба отдельной личности — вот что находит себе моральное определение. Собственно говоря, народы — простые абстракции; действительно существуют одни только индивидуумы. Таково, значит, отношение пантеизма к этике. А зло и страдания мира не согласуются уже и с теизмом: вот почему и пытались найти какой-нибудь исход в разных оправданиях и теодицеях, — но все они бессильно рушились от победоносных аргументов Юма и Вольтера. Что же касается пантеизма, то перед этой дурной стороною мира он теряет уже всякую состоятельность. Ибо лишь в том случае, если брать мир с чисто внешней и физической стороны его и видеть в нем не что гное, как постоянно возрождающийся порядок, и, значит, сравнительную неизменность целого, — лишь в этом случае, да и то в чисто метафорическом смысле, можно, пожалуй, считать его богом. Если же проникнуть в его внутреннее существо, если принять в расчет еще и субъективную и моральную сторону его, с ее господством нужды, страданий и горя, вражды, злобы, бесчестия и бесемыслия, — то мы сейчас же с ужасом убедимся, что перед нами меньше всего какая бы то ни была теофания. Я уже показал и особенно подтвердил в своей книге «О воле в природе», что движущая и творческая сила в природе тожественна с живущей в нас волей. Вследствие этого нравственный миропорядок действительно вступает в непосредственную связь с тою силой, которая создает феномен мира. Ибо характер воли и ее проявление строго соответствуют друг другу: на этом зиждется описанная мною в § 63, 64, первого тома вечная справедливость; и мир, хотя он и держится собственной силой, получает через это некоторое моральное направление. Значит, лишь теперь предлагается действительное решение той проблемы, которую впервые поставил Сократ, и лишь теперь находит себе удовлетворение потребность мыслящего разума, проникнутого моральными интересами. Однако я никогда не дерзал провозглашать такую философию, которая не оставляла бы открытым ни одного вопроса. В этом, последнем смысле философия действительно невозможна: она была бы тогда наукой всезнания. Но можно все же двигаться дальше, если и не сверх предела; есть такая граница, до которой человеческое размышление все-таки может проникнуть и в этих пределах рассеять ночь нашего бытия, хотя горизонт навсегда и останется темным. Этой границы достигает мое учение в своем принципе воли к жизни, — воли, которая в своем собственном проявлении либо утверждает, либо отвергает себя. Мечтать о том, чтобы перешагнуть, еще и эту границу, — это, по-моему, все равно, что желать подняться над атмосферой. Здесь — предел, у которого мы должны остановиться, хотя бы из решенных проблем и возникали новые. Надо иметь в виду и то, что сила закона достаточного основания простирается только на область явлений: это было темой моего первого, еще в 1813 году появившегося трактата о названном законе.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Избранные произведения"

Книги похожие на "Избранные произведения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Артур Шопенгауэр - Избранные произведения"

Отзывы читателей о книге "Избранные произведения", комментарии и мнения людей о произведении.