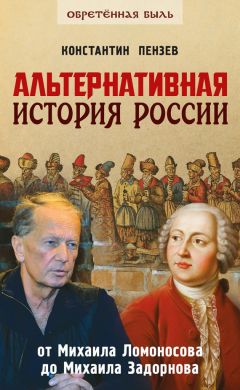

Константин Пензев - Альтернативная история России. От Михаила Ломоносова до Михаила Задорнова

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Альтернативная история России. От Михаила Ломоносова до Михаила Задорнова"

Описание и краткое содержание "Альтернативная история России. От Михаила Ломоносова до Михаила Задорнова" читать бесплатно онлайн.

История во все времена была наукой «политической», или, как сказал кто-то из великих, «история это политика, обращенная в прошлое». Особенно это высказывание справедливо по отношению к нашей стране, где власти, от князя Владимира Красно Солнышко и до Генеральных секретарей ЦК КПСС самолично правили страницы летописей и учебников по истории Отечества. Так было во времена Российской империи, так было и во времена СССР. И только в наше время появилась возможность взглянуть на историю России объективно – или, если угодно, с альтернативной власть имущим точки зрения. На поле исторической науки расцвели самые разнообразные гипотезы и теории, из столкновений и синтеза которых рождается подлинная Русская История.

Именно многоцветью современной исторической мысли посвящена эта книга. В ней впервые собраны и систематизированы существующие на сегодняшний день альтернативные теории, касающиеся истории России, более 70-ти авторов – от Михаила Ломоносова до Михаила Задорнова. Среди них концепции Сергея Лесного, Льва Гумилёва, Игоря Шафаревича, Вадима Кожинова, Юрия Петухова, Геннадия Гриневича, Анатолия Фоменко, Глеба Носовского, Александра Асова, Александра Бушкова, Юрия Мухина, Валерия Чудинова и других.

Сегодня появилось множество находок и открытий, не вписывающихся в общепринятые исторические схемы. Работы авторов, представленных в этой книге, полностью переворачивают наши представления о событиях древности.

Реконструкция облика представителя абашевской культуры

Реконструкция облика представителя андроновской культуры

Обращает на себя внимание, что явное большинство мифологизированных образов пахаря – это вожди, правители. Пашущий правитель присутствует и в неславянских преданиях: Уго у франков, Одиссей у греков, Тархон у этрусков, Ромул у латинян, Джанака у индусов, Тюштян у мордвы, Калевипоег у эстонцев, княжеское или даже королевское достоинство которого советские комментаторы всячески пытались представить как «условность», в то время как на фоне остальных волшебных пахарей, царей, королей и князей оно выглядит скорее закономерностью. Скифский герой, завладевший золотым плугом, также именуется царем. Именно в ритуале царской пахоты упоминается золотой плуг у индусов, медный (медь и золото в фольклоре взаимозаменяют друг друга) – у италиков. Еще Иван Грозный в молодости принимал участие в языческих по происхождению ритуальных действах и, помимо прочего, «пашню пахал вешнюю из бояры».[10]

Древнерусское орать «пахать» имеет соответствия в других славянских языках: украинском орати; болгарском ора; сербохорватском орати; словенском orati; чешском orati; польском orać; верхнелужицком worać; нижнелужицком woraś; то же в греческом άροτρο, а также родственно с древне-верхне-немецким art «вспаханное поле».[11] Здесь также следует вспомнить вот еще о чем. Аратами в Монголии называются трудящиеся-скотоводы. В более широком смысле это слово означает трудящихся вообще, простой народ. В Туве, которая является частью Российской Федерации, аратами называются еще и крестьяне (БЭКМ). Как могла произойти передача данного слова? Очевидно, от индоевропейских (более точно – тохарских) народов проживавших на Алтае в древние и раннесредневековые времена.

Второе значение слова орать «кричать, говорить» в сербохорватском существует в форме орите се «отдаваться (о звуке)» и родственно древнеиндийскому ведическому āryati «восхваляет, превозносит»; латинскому ōrō, ōrāre «говорить, просить»; хеттскому ariia– «спрашивать, подобно оракулу», aruwa(i) «почитать»; армянскому uranam «отрицаю»; греческому άρύω «кричу, говорю».[12] Оратор, ритор и орать это однокоренные слова. В конце концов, должно же в чем-то выражаться индоевропейское единство.

В древнерусском языке также существует слово оритель (разоритель), т. е. «разрушитель», в той или иной форме существующее в большинстве славянских языков, в чешском oboriti «напасть»; в болгарском оря «разоряю»; сербохорватском оборити «сокрушать, ниспровергать, свергать», разорити «разорить»; родственно древнеиндийскому ardati «распыляться»; латышскому ārdît «разорять, распарывать»; литовскому irti «распадаться».[13] Семантика данного слова вполне прозрачна: оритель, как производное от орь (т. е. коник, всадник) – конный воин, разоритель.

Сейчас следует вспомнить о существовании такого слова как орда/орта (ставка военачальника/военное подразделение), которое обычно считается заимствованием из тюркского, однако «Этимологический словарь тюркских языков»[14] никакой внятной этимологии здесь не дает. Орда ассоциируется, прежде всего, со степным кавалерийским воинством, здесь несомненно должна присутствовать этимология связанная с конем, лошадью, а подобная этимология возможна только в случае с древнерусским орь, чешским or, др. – польским orz, т. е. практически мы имеем дело с общеславянской основой. Очевидно из западнославянских диалектов (orz), данноеслово перешло в германские языки – верхненемецкое hross «конь» и англосаксонское hors, несмотря на то, что М. Фасмер считает подобное происхождение невозможным.

Так же стоит подумать над тем фактом, что в еврейской традиции масса людей вышедшая с Моисеем из Египта называется эрев рав (эрев «смесь», рав «толпа, орава»), или же орава, что созвучно, а возможно и ведет свое происхождение от одного корня. Слово орава, несомненно связано с наименованием лошади, ср. древнерусское орь, древнеиндийское árvā, а также ср. греч. όρούω. У М. Фасмера этимология слова орава невнятна и неочевидна, он полагает словообразование от реветь аналогично держава, но, скорее всего, орава изначально это большая конная группа.

Верно ли увязывать термин «арийцы» только с народами индоиранской группы?

Как считает видный языковед Д.И. Эдельман: «Совершенно очевидно, что в отличие от славянских и других индоевропейских языков Европы, о прародине которых ведутся дискуссии, но которые все же распространены в относительно компактном ареале – Европе, иранские языки ни в одном из регионов их нынешнего бытования не являются автохтонными».[15]

Представления о языке древних иранцев можно почерпнуть из «Авесты»[16] (бесспорно кодифицирована не ранее IV в.),[17] древнейшие части которой складывались в Средней Азии.[18] Достоверно известно, что иранский язык пришел в Персиду в I тыс. до н. э., но был ли он всеобщим, государственным языком или только языком социальной верхушки, это, к сожалению, неизвестно.[19] До нас дошли слова Дария (р. ок. 550 г. до н. э., правил 522–486 гг. до н. э.) утверждавшего, что он «первый приказал писать по-арийски».[20]

Кроме того, особо следует отметить, что лингвисты зачастую пытаются строить свои представления о формах индоевропейского праязыка, изучая наиболее древние и богатые письменными памятниками языки, как-то: древнеиндийский, древнеиранский, древнегреческий, латинский. Представление об индоевропейском праязыке в современной науке, как это отмечает В.Н. Топоров, основывается именно на их изучении.[21] Между тем, ни в Иране, ни в Индии, ни в Греции, ни на Апеннинском полуострове индоевропейцы не являются автохтонами, также как и в Западной Европе вообще.[22]

Санскрит, равно как авестийский, древнеперсидский, латынь и древнегреческий языки, все они являются результатом лингвистического взаимодействия туземного неиндоевропейского населения и некоторого количества индоевропейских завоевателей, которые не сумели навязать местным жителям свое произношение и усвоили громадное количество туземной лексики. Под действием неиндоевропейского субстрата оказались изменены и даже сломаны индоевропейские грамматические формы вышеуказанных языков (пиджинизация).

Направление миграций древних индоевропейцев в целом угадывается без труда – с севера на юг, а точнее еще и на запад и восток, причем первоначальная территория, согласно древнеиндоевропейской мифологии, несомненно находится в зоне с умеренно-холодным и холодным климатом. Ахурамазда, обращаясь к Спитамиду Заратуштре, говорил: «Там – десять зимних месяцев и два летних месяца, и они холодны для воды, холодны для земли, холодны для растений, и это – середина зимы и сердцевина зимы, – а на исходе зимы – чрезвычайные паводки».[23]

Кристиан Ж. Гюйонварх и Ф. Леру, обобщая данные кельтской мифологии, указывают: «Воспоминание об этой арктической прародине сохранилось, с одной стороны, в мифах о северном происхождении ирландских Племен богини Дану, а с другой – в названии гипербореев, которым греки обозначали кельтов (или германцев) северо-запада Европы».[24]

Таким образом, самая общая локализация индоевропейской прародины сужается до территории бытования культур шнуровых керамик, а в более отдаленной ретроспективе этот вопрос приобретает гадательный характер. Как бы там ни было, но по словам выдающегося отечественного языковеда Ф.П. Филина: «общеславянский язык во второй половине I тыс. до н. э. имел безусловные схождения с древнебалтийскими диалектами и несомненные ощутительные связи с северно-иранскими языками».[25] Все вышеперечисленные обстоятельства прекрасно известны историкам и лингвистам и похоже, что в последнее время наблюдается тенденция к определенному переосмыслению некоторых основных положений в области восстановления форм индоевропейского праязыка. Предоставим слово акад. В.Н. Топорову.

«Новые открытия и сопровождавшая их ревизия взглядов создали новую ситуацию, оказавшуюся благоприятной для уяснения возможностей нового понимания роли балтийских языков в их отношении к индоевропейскому исходному состоянию. В результате в настоящее время складывается новая гипотеза о балтийском языковом типе как некоем «последнем» остатке индоевропейского целого, не столько «отпочковавшемся» от него (подобно другим группам языков), сколько именно «оставшемся» и лишь переосмысленном (после ряда изменений) как балтийский тип. Гипотеза о преимущественной близости балтийских языков в наиболее глубокой реконструкции к определенному срезу в развитии индоевропейского языка в некоем локусе в более или менее надежно определяемый период, видимо, имеет под собой ряд важных оснований. Среди этих оснований: 1) высокая степень близости многих фрагментов балтийского языкового типа к соответствующим блокам «индоевропейского» состояния, как оно восстанавливается в последнее время с учетом ряда новых материалов (анатолийские языки и др.) и идей (в частности, связанных с типологией диахронических процессов); 2) особенности балтийской гидронимии, которая наиболее точно и полно воспроизводит архаичную «центральноевропейскую» гидронимию (около II – начало I тыс. до н. э.); 3) огромность пространства, на котором отмечается присутствие гидронимии балтийского типа, как по отношению к пространству, занимаемому балтами в историческое время, так и по отношению к ареалам других индоевропейских групп (ареалы на востоке и юго-востоке вплоть до Верхней Волги и Поочья, до впадения Москвы, а частично и до нижнего течения Оки, до бассейна Сейма; на юге до Волыни и Киевщины; на западе – «балтоидный» пояс вплоть до Шлезвига и Голштейна и т. п.); эта обширность пространства находится в противоречии с малочисленностью балтов в историческое время, 4) обилие парадоксов, связанных с пространственно-временными рамками существования балтийских языков, с их промежуточным статусом, с отношениями родства и преемства (предки-потомки)».[26]

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Альтернативная история России. От Михаила Ломоносова до Михаила Задорнова"

Книги похожие на "Альтернативная история России. От Михаила Ломоносова до Михаила Задорнова" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Пензев - Альтернативная история России. От Михаила Ломоносова до Михаила Задорнова"

Отзывы читателей о книге "Альтернативная история России. От Михаила Ломоносова до Михаила Задорнова", комментарии и мнения людей о произведении.