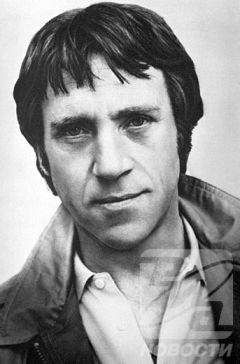

Владимир Соловьев - Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых"

Описание и краткое содержание "Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых" читать бесплатно онлайн.

Герои этой книги — Владимир Высоцкий и его современники: Окуджава, Тарковский, Шукшин, Бродский, Довлатов, Эфрос, Слуцкий, Искандер, Мориц, Евтушенко, Вознесенский. Владимир Соловьев — их младший современник — в своей новой книге создает мемуарно-аналитический портрет всего шестидесятничества как культурного, политического и исторического явления. Сам автор называет свой стиль «голографическим описанием»: многоаспектность, взгляд с разных точек зрения, сочетание научного и художественного подхода помогают создать объемный, подлинный, неоднозначный портрет любимых нами легендарных людей.

По призыву друзей, Окуджава ринулся в политику, но как-то невпопад, грубо, перебарщивая. Когда в начале октября 1993-го Россия оказалась по разные стороны баррикад и Ельцин расстрелял из танков оппозиционный парламент, на чем, собственно, и закончился русский эксперимент с демократией, дальше все пошло наперекосяк, выборы превратились в проформу, а демократические институты в потемкинский фасад, тихий, сдержанный, тонкий и мудрый Булат проявился как политический экстремал, правее Папы, в нем самом проснулся воспетый им когда-то комиссар в пыльном шлеме: «Я наслаждался этим. Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком положении никакой жалости у меня к ним совершенно не было. И может быть, когда первый выстрел прозвучал, я увидел, что это — заключительный акт».

Резко выступал за закрытие оппозиционных «Дня» и «Советской России»: «Я не за насилие — я за силу. Я не за жестокость — за жесткость. Это разные вещи. В наших обстоятельствах, в наших условиях это необходимо».

Это был уже другой Окуджава, не узнающий ни времени, ни страны, ни народа:

Что ж, век иной. Развеяны все мифы.

Повержены умы.

Куда ни посмотри — всё скифы, скифы.

Их тьмы, и тьмы, и тьмы.

После операции на сердце на собранные его американскими поклонниками средства Окуджаву тянуло обратно в Россию: «Грязца своя…»

Я хочу вернуться к тому Окуджаве, которого знал, любил и люблю.

Что было для него главным в жизни?

Ответить могут только его книги.

По отдельности, Лена Клепикова и я рецензировали их во времена, когда Окуджава еще не был избалован ни критикой, ни читателями. В стихотворном томе Окуджавы в «Новой библиотеке поэта» я нашел цитации и ссылки на наши с Леной сольные статьи о нем в журнале «Звезда»: «Поэзия добрых чувств» (Клепикова) и «По чертежам своей души…» (Соловьев). В общей сложности я опубликовал с полдюжины о нем статей в Москве, Питере, Нью-Йорке. Вплоть до эпитафии «Прощай, Булат» в «Королевском журнале», патроном которого был Миша Шемякин, редактором — Лена Клепикова, наборщицей — Лена Довлатова. Роскошное было такое нью-йоркское издание, несколько московских скоробогачей отмывали на нем свои деньги, но — недолго музыка играла. Обе Лены и я расстались с «Королевским журналом» еще прежде, чем он накрылся. Последний вариант моего портрета Окуджавы я опубликовал в московском сборнике, ему посвященном, и с небольшими изменниями в моих «Записках скорпиона».

Больше всего Булат обрадовался рецензии Лены в «Литобозе» («Литературном обозрении») на его водевильную повесть «Похождения Шипова». Лена писала о его эстетическом гурманстве в обращении с историческимии реалиями. Героев для своей прозы он отбирал на обочине, самых что ни на есть невзрачных, никудышных, никчемных — писца на процессе декабристов либо шпика, приставленного к графу Льву Николаевичу Толстому. Прием не новый и частый (поздний пример — роман Трейси Шевалье «Девушка с жемчужиной», написанный от имени фиктивной служанки Вермеера Дельфтского). Однако для Окуджавы это была принципиальная установка на маленького, ничтожного и скорее даже отрицательного в привычном понимании героя — в противовес крупномасштабным положительным героям советской литературы.

Тонкий стилизатор и остроумный пародист в прозе, Окуджава даже в эпистолярный жанр вставлял изящные ретроспекции. В ответ на мои жалобы на сложности с установкой телефона в нашей новой питерской квартире он писал:

«Что же касается телефона — этой самой штуковины, которая мешает жить, а годна разве лишь на то, чтобы покликать доктора, то бог с ней совсем, не расстраивайтесь, а дóктора (будь он неладен) можно вызвать, велев дворнику за ним сбегать».

А кончил послание, совсем уж впав в исторический обморок:

«Надеюсь, будучи в Петербурге, заглянуть к вам, ежели, конечно, у вас, как у людей, и конюшня найдется, куда лошадок поставить, и добрая порция овса».

Он и явился в довольно скором времени словно из каких-то других времен — с багряной гвоздикой для Лены Клепиковой.

А я писал о его стихах, что Булата интересовало меньше, так как поэзия уходила с возрастом в прошлое, а настоящим и будущим была историческая проза, в которую Булат срочно катапультировал, почувствовав, что стихотворное вдохновение на исходе, и муза к нему захаживает далеко не с прежней регулярностью: «Допеты все песни. И точка. И хватит, и хватит о том!» К себе как к барду он относился теперь иронически, и надо было видеть, как отчужденно поглядывал он сквозь очки на крутящийся диск только что выпущенной студией „Le Chant Du Mond» пластинки с его записями, которую только получил в единственном экземпляре и специально для нас поставил, а подарил и надписал болгарскую, попроще:

«Дорогие Володя и Лена, спасибо вам, будьте счастливы, если это возможно».

Отсюда смешливая интонация в письме по поводу моей рецензии на его сборник:

«Что касается меня, то я себе крайне понравился в этом Вашем опусе. По-моему, вы несколько преувеличили мои заслуги, хотя несомненно что-то заслуженное во мне есть».

В то же время Булат серьезно относился к моим эссе о других и, в частности, поддержал меня, когда я покритиковал Городницкого за вторичность его песенных опусов:

«Что касается Городницкого, то это очень правильно, хотя его поклонники Вам спасибо не скажут. Я всегда утверждал, что он вообще не поэт. В наш грамотный век существуют умельцы и почище. Но утверждал я это плохо, ибо в этом смысле у меня положение особое».

Грубо говоря, позиция Булата сводилась к тому, что песни, которые он предпочитал называть «стихами под гитару», должны быть в первую очередь стихами, не прятать за мелодией свое стиховое ничтожество, быть готовыми к Гутенберговой проверке. Его стихи, несомненно, такую проверку выдержали. У него была своя поэтика, которая легко поддается формальному анализу. Об этом я и писал в той давней, 1968 года, статье, ссылку на которую обнаружил в академическом томе Окуджавы:

«Может быть, именно потому, что песни Булата Окуджавы воспринимаются нами не только как литературное произведение, а еще и как скрытое движение нашей душевной жизни, так хочется отвыкнуть, отстраниться от этих стихов, прочесть их впервые и разобрать по школьным правилам грамматического разбора: подлежащее, сказуемое, обстоятельства — места, времени, образа действия…»

Эта моя первая о нем статья очень укрепила наши с ним отношения, и теперь я понимаю почему. Отнюдь не из-за ее комплиментарного настроя. Я писал о его эмоциональной лирике не эмоционально, не лирически, но как о культурном и стиховом феномене, в контексте русской поэзии. Как бы я писал о Тютчеве, Фете, Мандельштаме. Будто Окуджава давно уже умер, вышел из моды и стал классиком, и его стихи звучат для исследователя в жанре, чисто, независимо, остраненно, без аккомпанемента знакомых мелодий. Не без некоторого самодовольства вспоминаю те, тридцатипятилетней давности, наблюдения, которые положили начало формальному подходу к его стихам. Вот несколько примеров — в качестве занимательного, что ли, литературоведения.

У каждого поэта — независимо от того, сознает он или нет — есть опорные, повторные, любимые слова, которые выражают нечто для него важное, заветное, сокровенное. Самый частый эпитет в стихах Окуджавы — последний: «последний троллейбус», «последний парад», «последний альпийский цветок», «звезды последние», «бабочка последняя», «последний пират», «последняя примерка», «на последнем шагу» — вплоть до «последнего стиха», после которого Окуджава сочинил немало новых. Часто он заменял любимый эпитет на развернутый синоним, в котором элегическая, щемящая нота звучала еще надрывней: «…поздний час — прощаться и прощать», «Умирает мартовский снег…», «Пока Земля еще вертится, и это ей странно самой…», «В миг расставанья, в час платежа, в день увяданья недели…»

Теперь, после смерти Булата, меня не покидает чувство, что вся его поэзия была затянувшимся прощанием с миром, репетицией вечной разлуки: «Я жалоб не слыхал от них, никто не пожелал вернуться. Они молчат, они в пути. А плачут те, что остаются». Отсюда интонация — слезливая, прощальная, предсмертная, если не вовсе потусторонняя. Об этом мире Окуджава говорил, как бы глядя на него из другого. Сошлюсь на его коллег. Пастернак: «Каждая малость жила и, не ставя меня ни во что, в прощальном значеньи своем подымалась». А Бродский перефразировал Сократа: быть поэтом — упражняться в умирании.

Не отсюда ли постоянные ретроспективные оглядки и общий сентиментально-пассеистский настрой поэзии Окуджавы? Его любовь к миру окрашена прощально и ностальгически, он был патриотом страны, которой не существовало ни на одной географической карте — пространство он сменил на время. Тосковал по родине, как эмигрант, пусть внутренний — позаимствуем это слово из советского новояза. А теперь мысленно заменим Старую Басманную на Арбат и отнесем к Окуджаве слова, сказанные когда-то Иннокентием Анненским о «трех сестрах»:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых"

Книги похожие на "Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Соловьев - Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых"

Отзывы читателей о книге "Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых", комментарии и мнения людей о произведении.