Валерий Сдобняков - В предчувствии апокалипсиса

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

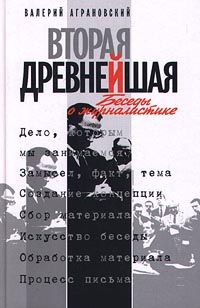

Описание книги "В предчувствии апокалипсиса"

Описание и краткое содержание "В предчувствии апокалипсиса" читать бесплатно онлайн.

В книге собраны беседы главного редактора журнала «Вертикаль. XXI век» Валерия Сдобнякова с известными деятелями русской культуры, науки, политики, производства. Тексты этих бесед, которые раскрывают многие ранее неизвестные подавляющему большинству читателей факты из новейшей истории России, публиковались в самых авторитетных периодических изданиях у нас в стране и за рубежом и неизменно вызывали самый живой интерес у людей, неравнодушных к судьбе нашего Отечества.

Писал очень долго. Но к 1980 году первую свою поэтическую драму в 2-х частях «Противоборство» я закончил и готовился отдать её в журнал «Наш современник» по просьбе члена редколлегии, поэта Геннадия Серебрякова. Я уже вычитывал готовый машинописный текст у себя в рабочем кабинете в редакции, когда вдруг ко мне заходит главный редактор журнала «Москва» Михаил Николаевич Алексеев и спрашивает:

– Толя, что ты читаешь?

– Свою драматическую поэму.

– Дай почитать. И забрал у меня текст.

А я до этого ни одной поэмы не написал. И вдруг сразу драматическую. Правда, здесь мне помогло то, что восемь лет я играл в любительском театре ДК им. Горбунова на Филях волевые серьёзные роли, поэтому чувство сцены во мне было. Ну и детская любовь к истории, видимо, тоже сказалась.

Через семнадцать дней Алексеев вызывает меня к себе, спрашивает:

– Ты печатал где-нибудь эту поэму? Не печатал. Что там у нас идёт в двенадцатом номере? Так! Заменяй и ставь свою.

Вот так всё произошло. Потом ходили по столице легенды о том, что Парпара сам у себя печатает всякие драмы. Главный редактор «Литературной России» В. Огрызко в статье, опубликованной в своей газете, писал: когда в 1989 году Алексеев оставил свой пост и ему на смену пришёл Владимир Крупин, то тот первым делом выкинул из редакционного портфеля очередную драму Парпары. На самом деле «очередной» до сих пор у меня нет, хотя прошло с того времени уже двадцать лет. До сих пор я не могу закончить поэму о наполеоновском нашествии 1812 года.

B. C. Кстати, когда же будет дописана эта третья поэтическая драма под названием «Поражение»? Первую часть из неё вы опубликовали в третьем томе своего собрания сочинений, и теперь читатели ждут продолжения.

А. П. К сожалению, причин немало. Первая из них – личная. Болезнь, которая терзала меня более двух лет (1988–1991), стоила моему здоровью так дорого, что не могу набрать сил, необходимых для писания таких серьёзных работ, как драматическая поэма. Вторая – болезнь моего отечества, которая терзает его уже более века и никак не отпустит. Последние двадцать лет особенно. И последствия этой жесточайшей для народного организма болезни, особенно рецедивы, сказываются на каждом из нас. В том числе и на моей персоне. Кстати, тринадцать лет своей жизни издавая «Историческую газету», я знал, чем жертвую ради выхода её в свет.

B. C. Коль уж мы упомянули в нашей беседе о ваших родителях, то расскажите подробнее о своей семье, о своих исторических корнях. Откуда вообще пошёл род Парпары в российских пределах?

А. П. В обозримом прошлом – из Крыма. Во времена Потёмкина и Суворова шло переселение греков на побережье Чёрного моря. Часть из них потом переселилась в глубь Российской империи. В Донецкой области есть такое селение Великая Новосёловка, или Янисоль. Там фамилия моя – не новость. В 1938 году около десятка моих родственников были расстреляны ретивыми исполнителями распоряжений советской власти, другие – высланы.

В уникальном трёхтомном биобиблиографическом словаре, подготовленном Пушкинским Домом в 2005 году, «Русская литература XX века» написано: «Парпара Анатолий Анатольевич (15. 07. 1940, Москва) – поэт. Отец – потомок гетманов Запорожской Сечи, родился на Украине, служил и работал в Москве, воевал; мать родом из крестьян Смоленской области, работала на заводе».

Что касается самой фамилии, то она присутствует во многих языках. 4-я книга Царств. Гл. 5, стих 12: «Славная страна Фарфар». На иврите звучит как Парпар. У тамилов и на санскрите Парпара – бабочка. У осетин – светлячок. У сингалов – парящее зрение. У персов парпера – крыло. У древнего африканского племени дагонов – обряд обрезания пуповины. У кенийцев – свадебный обряд – очищение. Кстати, сегодняшний начальник музея антропологии Таити – Парпара. Этого достаточно? Могу и дальше: парпара или перпера – византийская денежная единица…

B. C. Достаточно… Сейчас довольно часто приходится слышать, мне, в частности, такие упрёки – чего вы лезете и копаетесь в истории, в туманном прошлом. Нам, дай Бог, с сегодняшними проблемами разобраться. В принципе – возможно ли нам разобраться в сегодняшнем дне, если мы не будем знать прошлое?

А. П. Вместо ответа я напомню читателям слова великого русского дипломата и поэта Фёдора Тютчева, который писал: «Истинный защитник России – это история; ею в течение трёх столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которыми подвергает она свою таинственную судьбу…»

B. C. Кроме фонда имени М. Ю. Лермонтова, вы ещё участвовали в возрождении Русского исторического общества, являетесь его вице-председателем. К тому же пожертвовали на эту работу половину своей Государственной премии. Вторую половину отдали на восстановление Храма Христа Спасителя. Прямо скажем – мало кто решается в своей жизни на такие бескорыстные на благо общества поступки. Вообще, что вами тогда двигало?

А. П. Справедливость. Я был между жизнью и смертью, когда пришло известие о присуждении мне Государственной премии РСФСР им. Горького. Я знал, что никогда не получу её, ибо Михаил Алексеев, один из тех, кто влиял на такое решение, сказал мне ещё за полгода до того, что получит другой поэт, в судьбе которого я сыграл, кстати, позитивную роль. Потому я не волновался. Но когда всё решилось, я понял, что это было не случайно, потому, несмотря на свою тогдашнюю нищету, отдал то, что мне не принадлежало, на доброе дело. И даже супруга моя ничего не сказала, за что я благодарен ей и сейчас.

B. C. В драме «Потрясение» вы показываете заключительный период Смутного времени в России. Хотя таких периодов в истории нашей стране было немало. И то, что мы не делаем из произошедшего нужных выводов, не учимся на ошибках прошлого – печально. Не ходим ли мы из столетия в столетие по некоему тёмному кругу? Нет у вас подобного ощущения?

А. П. Подобные круги заложены в истории человечества. Скажите мне, хоть одна мать смогла убедить свою дочь не совершать тех ошибок, которые в своё время совершала она? Что же тогда говорить о целых поколениях. Единственное могу сказать – в истории России, да и в истории многих государств есть одна характерная особенность, которую мало кто из историков заметил: государство процветает тогда, когда правители один за другим приходят к власти подготовленными. Так, Василий Тёмный своего сына, будущего Ивана III, с 12 лет приучал к государственным делам. Так, последний уже своего сына, будущего Василия III, наставлял, как надо руководить великим княжеством. Именно тогда земли русские благоденствовали. 70 лет уверенного, безсмутного правления. И Россия подготовилась стать царством.

Кстати, пример из недалёкого прошлого – сталинское правление. Иосиф Виссарионович тоже мыслил исторически. Но приемника подготовить не смог. Он понимал, что происходит в мире, но он был одинок. Хотя и был единственным человеком в советском государстве, которого уважали или боялись даже враги. Мы в «Исторической газете» печатали переписку Рузвельта, Черчилля и Сталина…

B. C. Я читал эти публикации. Но у меня есть и двухтомник этой переписки, выпущенный в СССР в 1957 году.

А. П. Да, она издавалась тогда небольшим тиражом. Затем её повторило издательство «Время» тиражом тысячу экземпляров, а у «Исторической газеты» всё-таки был тираж в 12 тысяч.

B. C. Эта переписка – опять укор нашей исторической памяти. В ней Сталин выступает и как дальновиднейший политик, и как глава государства, к мнению которого прислушивались руководители всех великих держав. Которые, в итоге, ему своего прошлого подобострастия и не простили. А мы, теперешние, своими историческими оценками опять же работаем в пользу откровенных недругов нашего государства.

А. П. Вот пример дальнего исторического мышления Сталина, взятый мной из этой книги. В октябре 1941 года, когда Москва была почти окружена и вот-вот могла пасть, Сталин пишет Черчиллю, что за наш уничтоженный на Балтике флот мы должны будем предъявить счёт Германии. Черчилль отвечает – да, конечно, это надо сделать, но мы предъявим такой счёт Италии. Сталин возражает – нет, войну развязала Германия, и мы должны предъявлять счёт только Германии. Октябрь 1941 года, но какая уверенность у руководителя страны, что мы неизбежно победим. А если бы он не был уверен в силах своего народа?..

B. C. Мне кажется, что страны Западной Европы, пройдя смутные времена в начале двадцатого века, выработали определённые «противоядия» и сейчас научились избегать крупных социальных потрясений и столкновений, в зародыше подавлять их. Мы недавно у себя в журнале печатали беседу с Владимиром Полевановым о Китае…

А. П. Замечательное интервью!..

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "В предчувствии апокалипсиса"

Книги похожие на "В предчувствии апокалипсиса" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Сдобняков - В предчувствии апокалипсиса"

Отзывы читателей о книге "В предчувствии апокалипсиса", комментарии и мнения людей о произведении.