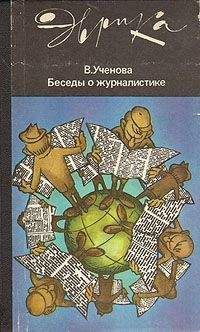

Мариэтта Чудакова - Беседы об архивах (с илл.)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Беседы об архивах (с илл.)"

Описание и краткое содержание "Беседы об архивах (с илл.)" читать бесплатно онлайн.

Новая книга советского литературоведа посвящена рассказу об архивах, о пафосе архивоведческой работы, о долге каждого гражданина не только собирать, но и создавать архивы.

Автор fb2-версии разбил документ на главы, согласно разделу «Содержание» книги. Это сделано исключительно с целью упростить навигацию по тексту.

Иллюстрации взяты с сайта http://nplit.ru «Библиотека юного исследователя».

Медленный, размеренный ритм жизни; ставший привычным распорядок дня, где занятия чередуются с прогулками, во время которых можно предаваться размышлениям, — распорядок, будто сам собою располагающий к тем «беседам в письмах», о которых писал Даль.

Мирно течет частная жизнь куратора Московского университета, идут из Петербурга и Москвы в Рязань его письма, диктуемые сугубо личной заботой о сыне, любовью к нему, и этот тонкий ручей впадает в воды истории, донося до нас и духовный облик писавшего, и некий тип семейственных отношений, и разнообразные оттенки отношения людей 1800-х годов к событиям своего времени.

Навыки эпистолярного жанра, осознание места его в жизни человека сформированы были у самого М. Коваленского еще в отрочестве при прямом участии его наставника — в 1761 году. Современный биограф Сковороды Ю. Лощиц пишет об этом так: «Они жили в одном городе, каждый или почти каждый день встречались в коридоре, в классной комнате, после занятий часто совершали прогулки, уходя иногда далеко за город. Но и этих встреч, такого общения было им мало.

Тогда с одной улицы на другую полетели письма.

Письмоношами были братец Михаила или еще кто-нибудь из ребят-школяров. Поначалу получалась своего рода эпистолярная игра, условием которой было писать только на латыни. Сковорода тем самым преследовал педагогическую цель — исподволь и как бы шутя научить своего воспитанника свободному владению классическим языком. Но потом обнаружилось, что вовсе не это сугубо практическое назначение переписки составляет ее истинный смысл. И тот и другой уже просто не могли обойтись без писем». Семьдесят семь писем Г. Сковороды к М. Коваленскому, написанных в харьковский период, всю жизнь сохранялись адресатом и вошли в собрание сочинений философа как ценнейшие для нас страницы внутренней его жизни и общих воззрений.

Это уменье писать письма прививалось когда-то с детства — прививалось самой уже строгой обязательностью писания писем родителям с раз установленной, неменяемой периодичностью. Сын петрашевца Н. Кашкина пишет отцу из лицея ежедневно, давая подробный отчет о своих занятиях, отметках, денежных делах, отношениях с товарищами и состоянии своего духа. И через десять лет, живя в деревне, он пишет отцу так же регулярно, все теми же словами начиная свои письма («Дорогой друг папочка…») и так же их заканчивая («Всем сердцем твой…»), но сообщая не о лицейских уже отметках, а о хозяйственных делах. Само намерение написать письмо не отделено, по-видимому, значительным отрезком времени от того момента, когда перо берется в руки: давно заданный ритм облегчает сам приступ к письму. Процесс писания тоже, как видно, не вызывает напряжения, так как вошел в привычку.

Напротив — затрудняют дело незначительные (с нашей сегодняшней точки зрения) перерывы в переписке:

«Сажусь отвечать тебе, предвижу, что испишу в ответ на твои десять страниц 12, и даже не знаю, с чего толково начать, так много набралось тем за 5 дней моего молчания». Привычка к писанию писем выработала и определенный порядок расположения их содержания, как бы готовую сюжетную схему, даже готовую интонацию, которая начинает звучать с первых же строк письма; и видно, как, начиная письмо, человек будто продолжает хорошо знакомое, ненадолго прерванное занятие…

В наше время инерция эта во многом утрачена.

Каждое письмо превращается в некий поступок, к которому готовятся всякий раз заново. И если для некоторых видов переписки это вполне естественно, то в большинстве случаев происходит напрасная растрата нервной энергии, когда человек три недели ходит с обремененной душой, съедаемый сознанием невыполненного долга; и все это для того, чтобы в конце концов сесть и за пятнадцать минут написать письмо-отписку, не стоящее этих треволнений.

Несомненно, что к писанию писем необходимо приучать с детства, вырабатывая и эту привычку среди прочих других

— Несомненно, что к писанию писем необходимо приучать с детства, вырабатывая и эту привычку среди прочих других, снимая заранее ненужную мучительность и затрудненность в основе своей естественного и не слишком сложного процесса. Но как учить? Теперь ведь не издают письмовников…

— Да, в наше время, когда письменная речь, главным образом усилиями литературы последних полутора столетий, так сильно сблизилась с устной, исчезли трафаретные, «обязательные» элементы письма — начало, концовка, специальный приступ к каждой новой части.

Напротив — освобождение от всякого трафарета, приближение к собственным своим мыслям, естественное, непринужденное, как можно более адекватное их изложение; расширение внутренних границ письма.

Письмо может выразить не только более того, чем привыкли наполнять его в большинстве случаев, но главное — всякий раз иное. Это чувствуют дети, прибегая к эпистолярному жанру, — если только предварительно им не внушат опасливого к нему отношения, связанного с представлением о неких правилах.

Чем меньше ребенок, тем ближе он к самому расширительному пониманию письма. Письма его коротки, но свободны. В шесть лет, напряженно обдумывая, как обратиться к любимому писателю, чтобы передать всю полноту любви, начинают письмо так: «Драгоценный Корней Чуковский!»

Восьмилетняя девочка шлет родителям из пионерского лагеря открытки (где адрес надписан еще — для верности — их собственной рукой), содержание которых в течение трех недель колеблется от канонического: «Здравствуйте, дорогие мама и папа! Я живу хорошо, мы ходим в лес. Такой у нас дом (рисунок).

Приезжайте ко мне на родительский день 21 июня.

Целую» до более свободного, прямым образом отражая меняющееся настроение автора: «Дорогой папочка! У нас есть библиотека, где мы берем книги, а потом читаем. Мне скучно без тебя. Приезжай ко мне.

Целую тебя, мой любимый»; «Дорогим папе и маме песня: Железный шлем, деревянный костыль, король с войны возвращался домой, солдаты пели, глотая пыль, и пел с ними вместе король хромой! Ту-ру-ту-ру-тырьямтырьям. Помнишь, пап? целую».

Через полгода письма становятся размеренней, описательнее: «Дорогие баба и дед! Я сейчас болею, сижу в постели и пишу письмо. Я все дни играю в куклы и очень люблю читать. Я позавчера нарисовала свою кошку Феню. Папа приучил Феню после еды уходить на место. На этом писать кончаю. Жду ответа. Ваша внучка». Болезнь оказывается поводом выполнить давние эпистолярные обязательства. «Дорогая Галя! Я сейчас сижу и болею, но чувствую себя хорошо. У кошки Фени было три котенка, их, кроме 1-го, раздали, но скоро отдадим и этого. У нас в комнате такая обстановка (дальше следует рисунок с подписями «Мой угол», «Мамин угол»). В углу моя кровать, шкаф и еще мой бывший шкафчик для Фени. Другой угол — мамин. Один шкаф боком — другой прямо. В этой клетке сидит мама за столом».

Еще через год письма становятся фактичнее, но не теряют свободы выражения чувств; появляется уже некоторая претензия на юмор, пока еще почти неосознанная, скорее идущая от хорошего отношения к адресату:

«Дорогая М. 3. Я была на выставке в животноводстве.

Откуда ты это узнала, М. 3.? В животноводстве мы сначала пошли в отдел корововодства, быководства и телководства. У всех коров толстые-претолстые вымечки.

Наверное, у них ужасно много молока. Среди коров была корова Хроника. У быков кудрявые гривы. Они (быки) огромные, как слоники. Был бык Очерк. Потом мы пошли в овцеводство. Кличек у баранов нет. Баранов мы гладили по доброму носу. Они одобрительно фыркали, моргали и подмигивали нам. Овечек было жалко: их подстригли, и на спине у них были раны.

Еще мы с Ольгой Александровной были в коневодстве. Красивые лошадки! Там была одна лошадь — диво! Хвост, наверное, по десять раз в день причесывают, он такой длинный — до земли. Тяжеловоз так вовсе не такой, как рисуют в энциклопедии (толстый и неуклюжий), а довольно красивый. Там есть жеребцы от кобылицы и знаменитого Квадрата (не знаю, чем он знаменит).

Как только я прочитаю 100 книг — а произойдет это дня через три, папа подарит мне приз — книгу Брагина «В грозную пору» (про Отечественную войну 1812 года!). Прощевай!!!» Далее беглый автопортрет и подпись.

Заводятся новые адресаты — друзья родителей, с которыми завязывается отдельная переписка, — из-за явной потребности в расширении общения с людьми вообще, а также и в эпистолярном самовыражении, в фиксации бурно идущей жизни. Самостоятельно находится форма обращения к взрослому, но, однако же, еще явно молодому адресату — по имени и фамилии.

«Здравствуйте, уважаемый Ж. Т.! Все эти дни я никак не находила времени Вам писать… У нас недавно было + 3°! А по радио недавно говорили: «И пусть за окном свирепствуют февральские бури…»

Хороши бури при t° = + 3°!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Беседы об архивах (с илл.)"

Книги похожие на "Беседы об архивах (с илл.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мариэтта Чудакова - Беседы об архивах (с илл.)"

Отзывы читателей о книге "Беседы об архивах (с илл.)", комментарии и мнения людей о произведении.