Мариэтта Чудакова - Беседы об архивах (с илл.)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Беседы об архивах (с илл.)"

Описание и краткое содержание "Беседы об архивах (с илл.)" читать бесплатно онлайн.

Новая книга советского литературоведа посвящена рассказу об архивах, о пафосе архивоведческой работы, о долге каждого гражданина не только собирать, но и создавать архивы.

Автор fb2-версии разбил документ на главы, согласно разделу «Содержание» книги. Это сделано исключительно с целью упростить навигацию по тексту.

Иллюстрации взяты с сайта http://nplit.ru «Библиотека юного исследователя».

«Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.

Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!»

Вот эти снисходительные разъяснения, которые дает Воланд из «Мастера и Маргариты» М. Булгакова безмятежно уверенному в своем будущем дне Берлиозу, звучат, увы, свежо и актуально. Каждый уверен, что рано, все еще рано отдавать распоряжения, разбирать архив, находить подходящее место для его хранения…

Очень многие страшатся этого занятия, видя в нем событие экстраординарное, напоминающее некое опасное подведение итогов. Если бы человек с детства привык считать подобные заботы непременною составной частью жизни, он не чурался бы этого занятия, поскольку оно казалось бы ему достаточно обыденным.

Этим удивительным безразличием одинаково охвачены не только люди, далекие от мыслей о важности личных ли своих, семейных ли бумаг, но, что особенно сожалителыю, и те, кто заведомо знает цену своему архиву, — люди искусства, ученые. Глубоко увлеченные своим делом, они забывают о столь важной его части.

Как показывает работа архивиста, наши современники покидают жизнь, не только не успев отдать последних распоряжений, но, как правило, и не поставив себе ясную задачу их обдумывания. Их близким остается еще и мучительное гадание о том, какова была воля умершего относительно его бумаг.

Результаты этого чаще всего плачевны. Даже если бумаги находят в конце концов свой путь на полки хранилища- чаще всего это уже не целостный архив, отражающий все этапы жизни и все роды занятий фондообразователя, а лишь часть его. Архивы разрушаются, разрозниваются; уничтоженным или потерянным оказывается именно то, что особенно бережно сохранялось человеком при жизни; важные черты личности и деятельности его самого и тех людей, с которыми сводил его судьба, безвозвратно утрачиваются, унося с собой и драгоценные, невосполнимые факты истории; память стирается, и воцаряется забвение.

Между тем сбереженные людьми в двадцатые и тридцатые годы личные архивы принесли в архивохранилища — а значит, нашей науке — не только материалы связанные с жизнью этих лиц. Совсем недавно журнал «Советские архивы» с тревогою писал о том, что многие факты деятельности наших общественных организаций могут остаться неизвестными будущим историкам:

«Если сохранность материалов первых трех групп общественных организаций (Коммунистической партии, профсоюзов, комсомола) не вызывает беспокойства, то комплектование государственных архивов документальными материалами кооперативных организаций и особенно добровольных обществ и союзов оставляет желать много лучшего». В полном объеме эти материалы в архивы не поступали никогда, в результате оказались распыленными, а многие утрачены и, видимо, навсегда.

Среди таких исследователи называют материалы Всероссийской ассоциации инженеров, Русского горного общества, Русского химико-физического общества. В государственных хранилищах отсутствуют также документы Общества московских художников (1909–1932), основателем которого был П. Кончаловский, Общее художников и скульпторов «Бытие», общества «Четыре искусства» (1924–1932), Общества художников-станковистов (1925–1932)… По данным Наркомата просвещения РСФСР на 1 октября 1923 года, только в системе Главнауки числилось научных, художественных обществ и обществ охраны природы 394. Где же искать нынешнему исследователю следы этой деятельности?

Едва ли не исключительно в личных архивах. Материалы активно действовавшего Русского общества друзей книги (1920–1929) находим мы ныне только в архивах его членов — С. Кара-Мурзы, Н. Орлова. В фонде Николая Николаевича Орлова (1898–1965), секретаря Русского библиографического общества при Московском университете, сохранились материалы к библиографическому словарю членов этого общества — автобиографии, списки трудов, служебные документы и даже собрание их портретов. У него же уцелело собрание отчетов, повесток, пригласительных билетов Русского библиографического общества (еще один комплект материалов этого общества сохранил в своем архиве умерший несколько лет назад в возрасте 94 лет Б. Боднарский — старейший библиограф и книговед), Кружка любителей русских изящных изданий, Русского общества друзей книги, Российского общества децималистов, Русского библиологического общества — важные источники для исследователя истории книговедения и библиофилии в первое пореволюционное десятилетие.

Вся эта огромная и важная для истории область рукописного наследия человечества — архивы отдельных лиц и собранные разными людьми коллекции рукописей- в значительной степени выпадают из рассмотрения, пока речь идет только о государственных и ведомственных архивах.

Действительно, архивы во всех странах издавна являлись учреждениями, сложившимися в результате административной деятельности, и принималась туда почти исключительно официальная документация. Как правило, туда не поступали личные и семейные архивы — то есть собрания документов частного происхождения, накапливавшихся в домах частных лиц.

Исключения делались только для архивов государственных деятелей, полководцев, дипломатов или же монархов — тогда, когда их время уже становилось историческим, — как эпоха Петра I в годы царствования Николая I, — что и позволило А. Пушкину смотреть петровские бумаги в государственном архиве. Правда, значительная часть семейных документов членов царствующей династии оставалась фамильной собственностью и в государственные архивы не попадала.

Где же хранились архивы людей, не состоявших на государственной службе, — писателей, ученых?

— Где же хранились архивы людей, не состоявших на государственной службе, — писателей, ученых?

— Среди тех архивов, которые, находясь при каком-то учреждении, хранят свои постоянные — и при том еще все время пополняющиеся, документальные фонды, есть один, который мог бы поспорить объемом и богатством собранных в нем материалов с государственными архивохранилищами.

Это Архив Академии наук, основанный б января 1728 года. Тогда он был назван Конференц-архивом — поскольку общее собрание академиков, решавшее на своих заседаниях разнообразные научные вопросы, носило название конференции. При нем был также и архив Канцелярии Академии, сохранявший протоколы заседаний и прочую деловую документацию — то есть то же самое, что собирается всяким ведомственным архивом. Было, однако, существенное отличие: своим чередом шли в Конференц-архив после кончины академиков документы из домашнего их архива. Иногда за бумагами этими снаряжались посыльные в отдаленнейшие места России — если академику случалось умереть в экспедиции. Рукописные труды академиков, материалы конференции и бумаги из личных архивов хранились в связках. Зимою 1797 года во время известного пожара Кунсткамеры большинство этих связок было спасено от огня и с самоотвержением вывезено академиком Г. Миллером на санях к себе домой.

Но главными хранилищами личных архивов писателей, ученых, людей искусства с давних пор были библиотеки. Почему? Да потому, что когда библиотеки были еще собраниями рукописных книг — они естественным образом собирали и другие рукописи, и по большей части литературного характера: произведения писателей, их письма, которые издавна расценивались как плод литературного творчества.

Кстати сказать, таковы же были и частные библиотеки-манускрипты являлись их непременной составной частью. В библиотеке Вольтера, купленной Екатериной II и привезенной после его смерти в Петербург, хранились собранные писателем по всей Европе рукописные исторические материалы о Петре I. Николай I наложил запрет на чтение книг Вольтеровой библиотеки, хранившейся в Эрмитаже, кем бы то ни было.

Первым, кому позволено было работать в ней и делать выписки, был А. Пушкин, его материалы к «Истории Петра» сохранили следы работы над рукописными источниками.

Уцелело до наших дней обширное рукописное собрание библиотеки Зимнего дворца (в настоящее время оно — в ЦГАОРе) — множество писем членов императорской фамилии друг к другу, иностранным монархам, некоронованным особам; разнообразные государственные документы, по разным причинам не попавшие в Государственный архив, коллекции рукописей, собранных самими монархами и ближайшими к ним людьми. Одна только опись этих рукописных материалов размещается в нескольких томах и содержит около 4000 названий.

Со временем в публичных библиотеках стали выделяться особые рукописные отделы (тогда как до книгопечатания библиотека в целом, можно сказать, была рукописным отделом). Они существуют в крупных библиотеках всех стран мира: в библиотеке Британского музея в Лондоне, основанной в 1753 году, 200 тысяч единиц хранения рукописей на европейских языках, в библиотеке Конгресса, основанной в 1800 году конгрессом США, 29 миллионов единиц хранения рукописных материалов на разных языках. Есть они и в отечественных библиотеках — в Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина в Москве, в Библиотеке Академии наук. Российские библиотеки складывались в течение XVIII–XIX веков, и с самого начала рядом с печатными книгами ложились на их полки книги рукописные и архивные материалы по истории русской науки и культуры.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

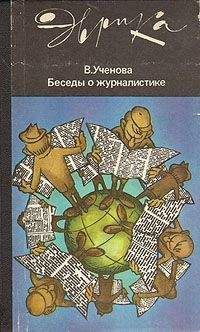

Похожие книги на "Беседы об архивах (с илл.)"

Книги похожие на "Беседы об архивах (с илл.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мариэтта Чудакова - Беседы об архивах (с илл.)"

Отзывы читателей о книге "Беседы об архивах (с илл.)", комментарии и мнения людей о произведении.