Мариэтта Чудакова - Беседы об архивах (с илл.)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Беседы об архивах (с илл.)"

Описание и краткое содержание "Беседы об архивах (с илл.)" читать бесплатно онлайн.

Новая книга советского литературоведа посвящена рассказу об архивах, о пафосе архивоведческой работы, о долге каждого гражданина не только собирать, но и создавать архивы.

Автор fb2-версии разбил документ на главы, согласно разделу «Содержание» книги. Это сделано исключительно с целью упростить навигацию по тексту.

Иллюстрации взяты с сайта http://nplit.ru «Библиотека юного исследователя».

Но события семейной этой истории приобретают дополнительное значение, когда мы знаем, что у трех братьев была сестра Маша, что в замужестве она имела пятерых детей, и пятый стал писателем — Михаилом Пришвиным, и родственные его связи ожили в первом его романе «Кащеева цепь», где Марья Моревна имела черты дочери дяди Василия, старший из братьев Игнатовых стал прообразом Астахова, а двоюродная сестра Пришвина, Евдокия, — прообразом Дунечки. В воспоминаниях дочери Ильи Николаевича Игнатова (умершего в 1921 году), Т. Коншиной, написанных уже в наши дни, рассказываются семейные легенды об этой реальной подоснове романа, а также и об С. Вавилове, о друзьях юности автора, об М. Шике… и здесь внимание архивиста снова настораживается: надо понять, аннотируя воспоминания (а это необходимая часть работы над материалами мемуарного характера), что речь идет о Михаиле Владимировиче Шике, в начале 1920-х годов входившем в состав научной комиссии по охране Троице-Сергиевой лавры, возглавлявшейся П. Флоренским и проведшей огромную работу по научному описанию памятников древнерусского искусства, — а не о Максимилиане Яковлевиче Шике, замечательном переводчике русской литературы на немецкий язык, сотруднике и секретаре журнала «Весы», авторе работ о Ведекинде, Грильпарцере, Рильке; восьмидесятилетие со дня его рождения было отмечено недавно научной и литературной общественностью Москвы. Имена обоих этих деятелей культуры нередко пересекаются в архивах XX века.

Далее генеалогические связи ведут архивиста в частную жизнь семьи, а тем самым — в историю нашего общества; документы открывают ему, что жена Михаила Владимировича, Наталья Дмитриевна Шаховская, автор детских книг о Фарадее и Амундсене, была дочерью Дмитрия Ивановича Шаховского, биографа П. Чаадаева; ее старшая сестра, Анна Дмитриевна, воспитавшая пятерых детей младшей, осиротевших в 1942 году, была секретарем В. Вернадского и написала впоследствии книгу «Кабинет-музей Вернадского»… Путь от документа к документу — это путь от человека к человеку, от судьбы к судьбе, от одного временного среза жизни общества к другому… Не только письма или воспоминания, но разнообразные ходатайства, автобиографии, справки с места службы — все это документы человеческой жизни, окрашенные интенсивным цветом времени, влиявшего на эту жизнь и формировавшего ее по своему образу и подобию, и автобиографии одного и того же человека, составленные в разные годы его жизни, рассказывают о его жизни неодинаково, и различия эти тоже дают исследователю материалы для истории общества… Иной раз сами умолчания в таких документах красноречивее подробных разъяснений.

«Человек не говорит главного, а за тем, что он сам считает главным, есть еще более главное», — писал об этом Тынянов.

…Архивист долго, придирчиво разглядывает рукопись, лежащую на его столе. Он осматривает каждый ее лист с двух сторон, отмечая и попорченный его край, и чужие пометки в тексте; он вертит рукопись и так и эдак и осторожно колупает пальцем переплет — не расклеивается ли он и не скрыто ли что там внутри (заметим в скобках, что в древних рукописных книгах под крышкой переплета вскрывается нередко более старый текст). Подробно, в определенном порядке он заносит все замеченное на обложку, и его усердие иногда совершенно незаметно для него самого порождает строки классического ямба:

На верхней части переплета

Следы утраченного герба…

Вот беловая рукопись известной статьи ученого. Но на оборотных сторонах листов еще какой-то текст, жирно перечеркнутый автором и потому не задерживающий на себе непрофессиональное внимание. Для архивиста же зачеркнутое не «погашено», а вглядевшись, он увидит, что известная статья написана на чистых сторонах другой — бумаги не хватало, — ранней, и, как выяснится, до сих пор неизвестной. А на обороте листка с автографом стихотворения он увидит текст полученной поэтом телеграммы, установит ее отправителя и обозначит на обложке — кем послана, кому и когда. Ребенок нацарапал фразу в тетради отца, сидя у него на коленях, — и архивист обязан отметить: «На листе таком-то вписано рукою такого-то…» Смешная скрупулезность? Но без нее каждый исследователь будет проходить заново раз пройденный путь, будут множиться ошибки атрибуций, датировки и проч…Еще приказные люди допетровской Руси — подъячие, или повытчики, составляя описи документов, хранившихся в приказном архиве, указывали: «вершено» (окончено) или «не вершено» дело, чьи подписи и пометы имеются на документе, подробно описывали его внешний вид: «о середке пригорело в 4-х строках, печати ростопилися», «с одного боку подрана и от воску немного пообвощала». И сегодняшний архивист, чем «старше» рукопись, которую он описывает, тем с большим тщанием отметит эти же ее черты.

…А описание фотографий! Это напряженное, долгое вглядывание в глаза, нос, брови давно умерших, неведомых ему людей — в тщетной попытке отождествить юношу с лихими усиками и девичьим подбородком — п зрелого мужа с отяжелевшим лицом… Надписывайте фотографии, сдавая их в архивы!

И опять нельзя не вспомнить о генеалогии и сопутствующих ей дисциплинах. Похож — непохож — это суждение целиком субъективное, хотя очень часто архивисту и приходится им довольствоваться. Но если на фотографии или портрете человек в мундире — здесь уже вступают в свои права критерии объективные и нередко опровергающие или легенду, твердо державшуюся в памяти владельцев портрета, или личную убежденность исследователя.

Человек, владеющий этими критериями, уже не смотрит в первую очередь на нос или брови, он смотрит на «мундиров выпушки, погончики, петлички», он говорит — на этом портрете генерал-лейтенант свиты его величества, причем по аксельбанту можно увидеть, каким именно императором пожалован он в свиту. А коли предполагаемое лицо никогда в этом чине не бывало, то и вглядываться в глаза его или брови не приходится!

Вы показываете такому человеку портрет, который связываете, например, с кем-то, умершим в 1828 году, а он глядит не на лицо его, а на пуговицы, и поясняет, что пуговицы с орлом введены были позднее.

Но вот архив наконец разобран, вся огромная справочная, текстологическая и прочая работа произведена, ее перипетии уже забыты самими архивистами, а результаты вынесены на обложку — все рукописи опознаны, все получили наименование… Теперь они должны быть выстроены в определенном порядке, архив должен получить (или скорее выявить) свою структуру, в основе которой большие группы материалов: творческие рукописи, биографические документы, служебные бумаги, воспоминания, переписка, фотографии, материалы разных лиц, присланные фондообразователю в деловых каких-то целях или подаренные ему и т. п. В разных фондах на первый план выдвигаются разные материалы.

Иногда самое интересное, что есть в архиве, — это воспоминания, написанные самим фондообразователем или членами его семьи, иногда же наиболее ценной и обширной его частью является переписка. Лицу, ничем особенно не замечательному, но известному в широких общественных кругах или, например, занимавшемуся в какой-то момент своей жизни издательской деятельностью, могли писать наиболее выдающиеся люди его времени, и тогда все остальные материалы архива — биографические, служебные и прочие документы служат главным образом справочным, вспомогательным материалом для публикаций этой переписки.

Представление о соотносительной ценности разных частей архива нередко оказывается различным у его владельца (а чаще — владелицы) и у сотрудников архивохранилища. Так, в фондах среднего или даже хорошего литератора его собственные творческие рукописи могут оказаться наименее интересной частью (если только среди них нет рукописей еще неопубликованных вещей), зато большой историко-общественный материал даст переписка или уцелевшие дневники; наследники же его, как показывает опыт, никогда не согласятся с этим взглядом. Они сохраняют собственный масштаб ценностей, привыкнув за многие годы более всего почитать тот ежедневно наблюдаемый ими, нередко изнурительный труд, в процессе которого и рождались эти рукописи. И этот личный их масштаб ценностей невозможно не уважать, и не надо ожидать от людей, передающих государственному хранилищу архив близкого человека, той меры научного беспристрастия, которую обязан проявить архивист.

Иное дело — творческие рукописи большого писателя. Даже если все произведения его счастливым образом оказались опубликованы при жизни, все равно его рукописи остаются ценнейшей частью его архива и будут постоянно пополнять научное знание о литературе.

РУКОПИСИ ГОВОРЯТ

Как все меняется! Что было раньше птицей,

Теперь лежит написанной страницей.

Н. ЗаболоцкийТак ли необходима рукопись, когда есть печатный текст и хорошо выверенный?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

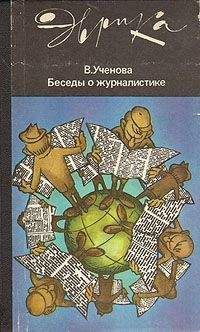

Похожие книги на "Беседы об архивах (с илл.)"

Книги похожие на "Беседы об архивах (с илл.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мариэтта Чудакова - Беседы об архивах (с илл.)"

Отзывы читателей о книге "Беседы об архивах (с илл.)", комментарии и мнения людей о произведении.