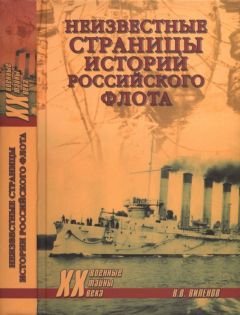

Влад Виленов - Неизвестные страницы истории российского флота

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Неизвестные страницы истории российского флота"

Описание и краткое содержание "Неизвестные страницы истории российского флота" читать бесплатно онлайн.

Настоящая книга посвящена неизвестным страницам истории военно-морского флота конца XIX — начала XX века. Поиски исчезнувшего в Финском заливе броненосца «Русалка», таинственные взрывы кораблей в годы Первой мировой войны, загадки самой выдающейся разведчицы России Анны Ревельской, таинственное происшествие на крейсере «Аскольд», оказавшее влияние на ход Гражданской войны на Севере… Об этих и многих других военно-морских тайнах рассказывается в книге, предлагаемой читателям.

В процессе горения заряда в каморе ствола количество газов увеличивается, а объем каморы, в котором происходит горение пороха, остается вначале постоянным. Вследствие этого давление постепенно возрастает. Когда давление пороховых газов достигает величины, достаточной для смещения снаряда и врезания ведущего пояска в нарезы канала ствола (это давление равно в среднем 300 кг/см), начинается движение снаряда. При этом увеличивается объем заснарядного пространства, в котором горит порох, но так как количество образующихся газов в единицу времени в начале движения снаряда превышает увеличение объема заснарядного пространства, то давление в канале ствола продолжает возрастать и в определенный момент времени достигает максимального значения. Этому моменту соответствует положение равновесия между увеличением количества образующихся пороховых газов и увеличением объема заснарядного пространства. С увеличением скорости движения снаряда по каналу ствола объем заснарядного пространства начинает увеличиваться быстрее, давление пороховых газов постепенно снижается. Максимальное давление пороховых газов в орудиях главного калибра линкоров типа „Севастополь“ составляет 2400 кг/см. В течение доли секунды в каморе орудия объемом 224,6 литра сгорает 130 кг пороха без перехода горения в детонацию. В пороховом погребе на каждый полузаряд приходится намного больше объема, чем на полузаряд в каморе орудия. Даже при сгорании всего пороха в погребе давление будет намного меньше, чем в каморе. Поэтому переход горения в детонацию при воспламенении всех полузарядов в пороховом погребе корабля невозможен. Необходимо учесть, что в пороховом погребе первой башни „Императрицы Марии“ из-за перегрузки носовой части имелось по 70 снарядов на орудие с соответствующим количеством полузарядов, а не по 100, как предусматривалось проектом.

Разложение пороха в полузарядах, хранящихся в соседних ячейках, происходит неравномерно и с различной скоростью. Это происходит из-за того, что порох в каждом отдельном, герметически закрытом футляре по-разному выделяет растворитель и находится в условиях различной влажности. Концентрация воды и растворителя в различных полузарядах хоть и слабо, но отличается друг от друга. Этого достаточно для получения различной скорости разложения пороха. Таким образом, при практически одинаковой степени разложения пороха вероятность одновременной вспышки всех полузарядов, находящихся в одном пороховом погребе, равна нулю. В конкретный момент времени может воспламениться только один полузаряд, от которого загорятся другие, находящиеся рядом».

Что из этого получается, видно из аварии, произошедшей 30 октября 1915 г. в носовой башне балтийского линкора «Севастополь», имевшего практически идентичные с «Императрицей Марией» тип трехорудийной башенной установки главного калибра, устройство снарядных и зарядных погребов, а также их систем.

Во время постановки линкора на якорь в Кронштадтской гавани после выхода его из дока производилась перегрузка 42 полузарядов из верхнего в нижний погреб. Когда работа была почти закончена, один из трех оставшихся наверху полузарядов сорвался со стропа и упал с высоты около 8 м на палубу нижнего порохового погреба. Туг же произошло его воспламенение с последующим воспламенением находившихся рядом полузарядов. Несмотря на быстрое распространение пламени, взрыва в течение 6–8 минут не произошло. Затем было включено орошение, и по затоплению погреба на один метр пожар прекратился.

Аналогичная картина наблюдалась бы при воспламенении по различным причинам одного полузаряда на линкоре «Императрица Мария». Скорость распространения пламени в пороховом погребе была бы очень большой — прошло около двух минут от появления дыма до момента взрыва, поэтому велика вероятность воспламенения не одного, а нескольких полузарядов в разных местах порохового погреба носовой башни линкора…

В июле — августе 1917 года полузаряды с порохом партии ОД-16/14 извлекли из погребов 2-й, 3-й и 4-й башен «Императрицы Марии» после ее подъема в Севастополе и отправили в арсенал. В 1919-м, ввиду острой необходимости в порохах, эти полузаряды были подвергнуты осмотру и сортировке. Часть зарядов имела негерметичную укупорку и была залита водой и илом, картузы и стягивающие их шелковые шнуры совершенно истлели. В исправных футлярах порох не изменился.

В 1927 году про порох «Императрицы Марии» вновь вспомнили. Снова были проведены испытания физико-химических качеств образцов партии ОД-16/14. Они показали полное соответствие данным приемных испытаний партии в январе 1915-го. Содержание дифениламина оказалось в пределах 0,8–0,9 % (вместо 1 % в 1915 году), что было вполне в пределах нормы.

Затем порох был испытан стрельбой на научно-испытательном артиллерийском полигоне под Ленинградом. Полученные результаты оказались почти идентичными приемным. Полученные данные указывали на хорошую сохранность пороха партии ОД-16/14.

Всех приведенных данных по порохам достаточно, чтобы что взрыв линкора «Императрица Мария» произошел не от воспламенения отдельного полузаряда вследствие неосторожного обращения с порохом и не от самовозгорания пороха при его химическом разложении, а от другой причины.

Итак, мнение специалистов по артиллерийским порохам однозначно — артиллерийский порох «Императрицы Марии» не мог воспламениться сам собой. Это же подтверждают и результаты проверки пороха партии ОД-16/14 в лабораториях и на полигонах. Таким образом, мы можем считать, что первая версия — версия самовозгорания — в реальности была весьма маловероятна.

А вот мнение человека, в компетенции которого трудно сомневаться. Из воспоминаний бывшего вахтенного офицера линейного корабля «Императрица Мария» лейтенанта В.В. Успенского: «Боевой запас трех орудий башни состоял из 300 фугасных и бронебойных снарядов и 600 полузарядов бездымного пороха. Каждый полузаряд весил 4 пуда и представлял собой пакет, похожий на бревно, примерно с метр длиной. Его „начинка“ представляла собой длинные пластины бездымного пороха шириной 40 мм и толщиной 4 мм. В центре находился пакет тонких „макарон“ из того пороха. Все это крепко связывалось шелковым шнуром и зашивалось в шелковый чехол. И шнур, и чехол пропитывались нитрующей смесью кислот и сгорали вместе с порохом без остатка. Полузаряд заключался в железный оцинкованный и гофрированный пенал длиной около метра и диаметром приблизительно 35 см. Пенал герметически закрывался крышкой с помощью специального рычага. Всего в подбашенном помещении хранилось 2400 пудов пороха. Наши пороха отличались исключительной стойкостью, и о каком-либо самовозгорании не могло быть и речи. Совершенно необоснованно предположение о нагревании пороха от паровых трубопроводов, как и о возможности электрозамыкания. Коммуникации проходили снаружи и не представляли ни малейшей опасности».

Версия вторая. Халатность

Версия вторая. Небрежность в обращении с огнем или порохом. История Военно-морского флота знает немало случаев, когда небрежность в обращении с порохом приводила к гибели кораблей. Так, в 1831 году прямо в Кронштадтской гавани сгорел линейный корабль «Фершампенуаз», а в 1905 году взорвался японский броненосец «Миказа». Так что и в эпоху парусного флота, и в эпоху флота броненосного небрежность могла стоить весьма дорого.

Но так ли обстояло дело в случае с «Императрицей Марией»?

В отличие от командующего Черноморским флотом вице-адмирала Колчака генерал-майор, а впоследствии академик Крылов видел одну из возможных причин трагедии именно в небрежном обращении с порохом или с открытым огнем. В отчете следственной комиссии он отметил, что в отдельных случаях люки в артиллерийские погреба прикрывались подручным материалом, в том числе деревянными крышками столов. Старший офицер линкора, капитан 2-го ранга Городысский показал на следствии, что защитные крышки с лючных горловин были сняты с его ведома и по приказу старшего артиллерийского офицера лейтенанта князя Урусова для «облегчения ручной подачи зарядов». Естественно, что опасность возгорания в погребах после данного «усовершенствования» возросла многократно.

Наряду с этим в ходе расследования следственная комиссия установила, что небрежность в обращении с огнем и неосмотрительность в обращении с порохом были на «Императрице Марии» маловероятны. Офицеры корабля (по их объяснительным запискам) осуществляли тщательный контроль за этим в любой обстановке, а у матросов имелся необходимый опыт, и присутствовала профессиональная осторожность в обращении с зарядами. В крюйт-камерах работала мощная вентиляция, и в них ни разу не было отмечено скопления смеси паров эфира и спирта, способных воспламениться от пламени свечи или зажигалки.

Кроме этого, крюйт-камеры круглосуточно освещались, и дневальные и комендоры не могли допустить даже малейшей небрежности, а тем более появления кого-нибудь из посторонних «с огнем или ради любопытства». Впрочем, эти показания смог дать только единственный уцелевший из всей прислуги носовой башни комендор, с которым генерал-майор Крылов беседовал в госпитале. Это несколько снижает ценность информации. Дело в том, что в случае небрежного обращения с порохом главный виновник погиб первым. Погибли и все, кто мог бы находиться рядом. По этому непосредственных свидетелей «небрежного обращения с порохом» в живых остаться не могло в принципе. Никто никогда не узнает, кто именно находился в момент взрыва в подбашенном отделении носовой башни главного калибра и что именно там делал.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Неизвестные страницы истории российского флота"

Книги похожие на "Неизвестные страницы истории российского флота" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Влад Виленов - Неизвестные страницы истории российского флота"

Отзывы читателей о книге "Неизвестные страницы истории российского флота", комментарии и мнения людей о произведении.