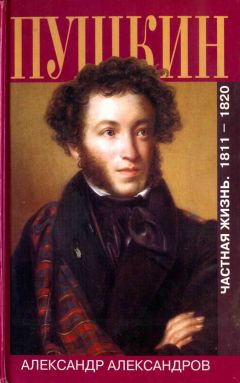

Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820"

Описание и краткое содержание "Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820" читать бесплатно онлайн.

В этой книге все, поэзия в том числе, рассматривается через призму частной жизни Пушкина и всей нашей истории; при этом автор отвергает заскорузлые схемы официального пушкиноведения и в то же время максимально придерживается исторических реалий. Касаться только духовных проблем бытия — всегда было в традициях русской литературы, а плоть, такая же первичная составляющая человеческой природы, только подразумевалась.

В этой книге очень много плотского — никогда прежде не был столь подробно описан сильнейший эротизм Пушкина, мощнейший двигатель его поэтического дарования. У частной жизни свой язык, своя лексика (ее обычно считают нецензурной); автор не побоялся ввести ее в литературное повествование.

А. Л. Александров — известный сценарист, театральный драматург и кинорежиссер. За фильм «Сто дней после детства» он удостоен Государственной премии СССР.

С тех пор она проживала за границей, то в Бадене, то в Ницце, то в Париже, где у нее была собственная квартира, но каждое лето проводила в любимом Гомбурге, с одиннадцати часов утра до одиннадцати вечера играя в рулетку и покуривая испанские пахитоски, модные тогда длинные соломинки, набитые табаком, пока наконец рулетку, как и на других немецких курортах, в Гомбурге не запретили. Некогда она была красавицей, ее сравнивали с французской актрисой Рашелью, на которую она была похожа чертами лица. Князь Вяземский был влюблен в нее еще до замужества, встречал ее во время службы своей в двадцатых годах в Варшаве, писал ей мадригалы, называл ее «похотливой Минервой». Пушкин, как подозревал князь, тоже был тайно влюблен в нее в Петербурге. Кажется, стихотворение его «Платонизм» — о ней, и уж не она ли и ее сестра Ольга вдохновили Пушкина написать свой «Бахчисарайский фонтан»? Есть в письмах его некоторые намеки на это, есть и намеки на то, что именно эту любовь он утаил от публичности.

Полька по происхождению, она стала политическим противником собственного мужа, верного государственного мужа российского, брат ее Мечислав был сослан в Сибирь в 1845 году, что окончательно сделало ее врагом России. За границей она плодила незаконных детей Киселеву от своих многочисленных любовников, пользовалась его именем даже и до последнего времени, когда он уже при Наполеоне III завершал свою карьеру в Париже послом, и сдавала в наем соотечественникам принадлежащие ей несколько гомбургских домов. Князь Вяземский имел с ней короткую курортную интрижку, получил по счету за свои варшавские мадригалы, и на всю жизнь они остались друзьями, и всегда, когда князь с княгиней проживали в Гомбурге, дом нанимали у Киселевой.

В свой кабинет на Киселевской даче князь почти никого не приглашал, а вечера напролет просиживал внизу у княгини Веры Федоровны в обществе русских дам, приносивших к княгине свои рукоделия. Княгиня полулежала в глубоких креслах с затейливым шитьем в руках или просто с тростью на коленях, с опахалом, с подушками, в старомодной чепце, который она иногда снимала среди оживленного разговора, полная юношеского пыла, неподдельной веселости и остроумия. Князь любовался ею, как во дни молодости.

Случалось, в Гомбург приезжали его сын Павел и шереметевское его колено, внучка с правнуками; тогда дом оживлялся детскими криками и начинал теплиться, как любил говорить князь, семейный очаг. С их отъездом печка, по образному выражению князя, замазывалась и стояла холодной.

Будучи членом Государственного совета, сенатором, обер-шенком двора (то есть главным хранителем вин), он искренне любил Россию, но тем не менее жил исключительно по заграницам, постоянно испрашивая себе при дворе отпуск. Словно какой-то бес гнал его по миру, не позволяя нигде задерживаться подолгу. За князем невозможно было угнаться. С тех пор как он передал родное Остафьево единственному сыну Павлу Петровичу, он и в России-то толком не живал. Каждый год — Гейдельберг, Франкфурт, Карлсбад, Веймар, Бонн, потом Париж, Венеция, снова Германия, лишь ко второй половине лета, к осени он затихал, в основном в Висбадене, в Гомбурге или в Баден-Бадене.

Князь Вяземский, как и большинство людей, доживших до его лет, а было ему за восемьдесят, страдал от множества болезней, но более всего бессонницей, что не сделало его характер мягче.

— Я вас понимаю, вы хоть и молодой человек, но очень быстро стали ощущать то, что, честно говоря, давно понимаю я… — говорил князь Вяземский Ивану Петровичу Хитрово на вечернем променаде. — Перебирая свои старые бумаги и старые письма лиц, которых давно уже нет, кажется, мимоходом и снова переживаешь себя самого, всю свою жизнь и все свое и все чужое минувшее. Тут, после давнего кораблекрушения, выплывают и приносятся к берегу обломки старого и милого прошлого. Смотришь на них с умилением, перебираешь с любовью, дорожишь между ними и мелочами, которым прежде как будто не знали мы цены. Предания нередко бывают дороже и выше самих событий… Мелочи быта, я давно это понял, порой вернее характеризуют эпоху, чем эпохальные события… — Князь посмотрел на Ивана Петровича, ища согласия. — Я давно живу одними преданиями, так что могу засвидетельствовать: это жизнь наполненная, почти реальная… Да, прошлое, казалось старое и забытое, может очнуться, стоит только притронуться к нему. Оно будет источником добросовестных изысканий, училищем, в котором новые поколения могут почерпать, если не уроки, не образцы, то предания, не лишенные занимательности и ценности не только для нового, настоящего, но и для будущего… Границы настоящего должны не только выдвигаться вперед, но и отодвигаться назад. Душе тесно в одном настоящем: ей надобно надеяться и припоминать…

— Мне так близки ваши мысли, князь… — искренне согласился Иван Петрович.

— Кому нужны теперь мои мысли? Теперь другие времена… Все считают меня ретроградом… Многие помнят еще, что довольно долго я промышлял делами цензуры, стороною доходят до меня слухи, что в некоторой залихватской печати хожу я под разными прозвищами, забавными и насмешливыми. Как-то в Берлине одна из наших заграничных непризнаваемых знаменитостей, проходя мимо меня, пробормотала: «Вот идет наша русская цензура». А я ведь до цензуры не безусловный охотник, хотя и служил по этому ведомству одно время. Не безусловный поклонник я и безусловных льгот свободной печати. Не следует забывать, что льготы, дарованные печати, не всегда еще открывают путь истинным успехам литературы. Бывает и так, что они только развязывают руки самонадеянным посредственностям. Я давно уже перестал слыть либералом, а по сознанию Белинского, главного основателя, пророка и законодателя нового верования, вся суть литературы заключается в… либерализме! — закончил князь почти весело. — Вот так! А наш либерализм заключался в правилах и чувствах, а не в жаргоне, не в искусственном, поддельном наречии, на котором они пишут и говорят. — Он помолчал. Молчал и ждал Иван Петрович. — Я был ими отпет: кругом могилы моей, в которую меня живого зарыли, глубокое молчание. И что же? А ничего. Натура меня наградила большою живучестью, и телесною и внутреннею… Как говорили в Лицее, а Пушкин любил повторять: «Вы не знаете всех внутренних происшествий»… Нет дня в году, чтобы я три-четыре раза не вспомнил Пушкина. Так что спрашивайте, дорогой мой друг, я вам многое могу рассказать…

— Меня сейчас интересует история возникновения «Арзамаса», вы ведь последний из его членов, оставшихся в живых!

— Все много раз уже описано, мне особенно и нечего добавить. Одно могу сказать, что по сути своей арзамасцами мы были уже за несколько лет до создания общества, с «Липецких вод» началась уже так называемая официальная история общества. Хотя премьера комедии состоялась в Петербурге, списки ее чрезвычайно быстро распространились и в Москве, и в Царском Селе… Я написал несколько эпиграмм… и послал их Жуковскому в Петербург… Тогда было легко и весело жить. А я вот теперь, когда напишу что-нибудь, чем сам доволен и что кажется мне удачно, не чувствую потребности, увлечения прочесть сгоряча написанное мною друзьям моим, — сказал князь Вяземский. — Не могу бежать к Батюшкову, Жуковскому, Пушкину, чтобы поделиться с ними свежим, только что созревшим плодом моей мысли, моего вдохновения… Одиночество.

— Я буду издавать журнал, пишите в него. Все, что вы ни напишете, будет в нем напечатано…

— Благодарю вас, любезный Иван Петрович. Я за границею получаю несколько русских газет и журналов, но, признаюсь, мало читаю их, а выписываю больше для очистки совести. Жизнь так коротка, а мой остаток и так еще окорочен, что берегу время свое на более полезное и приятное… Сейчас перечитываю свои старые записные книжки и перелистываю вместе с ними жизнь…

— Как я вам уже говорил, в тот год я приехал в Петербург вместе со своим зятем Николаем Михайловичем Карамзиным. Жуковский был уже там. Василий Львович Пушкин приехал в Петербург или перед нами, или вслед за нами, но положительно не с нами, а только в обратный путь примкнул к нам. С ним по дороге в Москву мы и заезжали в Лицей, вероятно, по предложению Василия Львовича, души не чаявшего в своем племяннике. Оставались мы там с полчаса, не более… — рассказывал князь Петр Андреевич Ивану Петровичу.

— Это была первая встреча Пушкина с Карамзиным?

— Первая, если не считать того, что Карамзин, как говорят, его видел ребенком, когда бывал в доме у отца его, Сергея Львовича… Что маловероятно. По крайней мере, не помню Сергея Львовича в Москве ни у Карамзина, ни у себя.

— А это значит, — догадался Иван Петрович, — ежели не было ответных визитов…

— То и не было визитов к нему, — докончил его мысль князь Вяземский. — Карамзин, вероятно, знал Сергея Львовича, но никогда у него не бывал… — Не помню и тогда, в наш приезд, особенных отношений Карамзина с Пушкиным. Вероятно, управляющие Лицеем занимались им. Ну, конечно, его захватил Энгельгардт… А меня окружила молодежь, ведь я сам тогда был молод… Один из лицеистов, Ломоносов, за несколько лет был товарищем моим или в иезуитском пансионе, или в пансионе, учрежденном при Педагогическом институте, — в точности не помню… С Пушкиным я тоже был знаком…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820"

Книги похожие на "Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820"

Отзывы читателей о книге "Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820", комментарии и мнения людей о произведении.